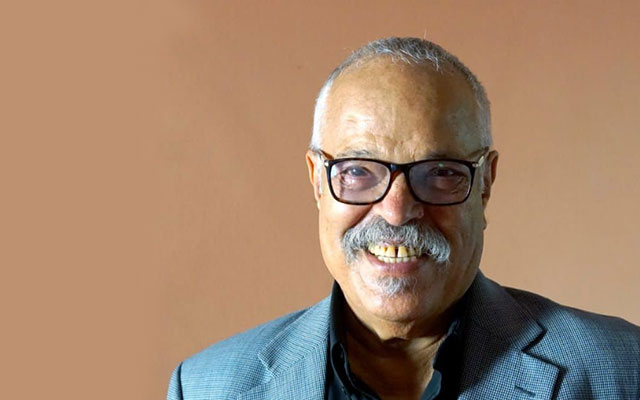

اعتادت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية على تنظيم درس افتتاحي، يلقيه أحد الشخصيات البارزة في الحقول العلمية أدبية كانت أو غيرها، للإضاءة على مواضيع متعددة ومتنوعة، مما جعل منه تقليدا أكاديميا سنويا للاحتفاء بالعلم والمجال العلمي، فوقع اختيار إدارة المؤسسة هذه السنة على الشاعر والكاتب والباحث حسن نجمي، الذي أقنع هذه الأخيرة بموضوع الدرس، الذي سيلقيه، المتمثل في البرتوكول الملكي في المغرب.

فبدأ درسه الافتتاحي، الذي نظم بتاريخ الثلاثاء 15 نونبر 2022، بكلمة لعبد الحميد ابن الفاروق، عميد الكلية، ليتولى بعد ذلك الشاعر والمترجم منير السرحاني، مهمة تقديم النجمي ولمحة مختصرة عنه، لينطلق هذا الأخير بعد ذلك في إلقاء درسه.

فبدأ درسه الافتتاحي، الذي نظم بتاريخ الثلاثاء 15 نونبر 2022، بكلمة لعبد الحميد ابن الفاروق، عميد الكلية، ليتولى بعد ذلك الشاعر والمترجم منير السرحاني، مهمة تقديم النجمي ولمحة مختصرة عنه، لينطلق هذا الأخير بعد ذلك في إلقاء درسه.

وكانت بداية درس الكاتب والشاعر والباحث، بالوقوف عند مفهوم "البرتوكول"، الكلمة اللاتينية المشتقة من كلمة يونانية الأصل هي "برتوكولان"، هو مصطلح مرادف للمراسيم والتشريفات، يعبر عن نصوص الاتفاقيات، إذ ترمز لكل ما يتعلق بالخطوات، التي ينبغي اتباعها لتنفيذ الاتفاقيات والعناية بالوثائق الرسمية وحفظها، تم أصبحت لاحقا تعني البعد الديبلوماسي بشكل عام، واتسعت دلالتها تدريجيا لتشمل كيفية تنظيم حدث أو مناسبة مهمة، وبعدها اتسع المفهوم أكثر ليشمل كل ما يتعلق بقواعد السلوك والآداب الديبلوماسية.

وحدد نجمي معنى البروتوكول بشكل عام في مجموعة قواعد السلوك الرسمية وغير الرسمية، التي تستخدمها الدول وممثلوها في العلاقة مع مدرائها، وفي المعجم القانوني فهو مجموعة القواعد في العرف المرئي والعلاقات الدولية و الدبلوماسية لتنظيم المناسبات الرسمية كالاستقبالات والاجتماعات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الديبلوماسية، أما اجتماعيا وثقافيا فهو النظام الرمزي والطقوسي، الذي يضمن مراعاة المرء للشخص أو لرتبته حسب الاعتبار والأسبقيات والأولويات.

وتطرق الكاتب في المحور الثاني من درسه الافتتاحي، للجدور التاريخية للبرتوكول المغربي، إذ فصل حديثه في هذه النقطة، منذ بداية الدولة العربية الإسلامية، مسلطا الضوء على حضور البروتوكول المغربي في الدول التي تعاقبت على حكم المغرب.

الدولة الإدريسية: لمؤسسها المولى إدريس الأول، فقد عرفت هذه المرحلة ضعف البروتوكول، إذ كان هذا الأخير فيها شبه منعدم، بل يمكن القول أن الأدارسة لم يكن لهم بروتوكول، الشيء الذي ينطبق على فترة حكم كل من إدريس الأول وإدريس الثاني، فعناصر المراسيم والبروتوكول فيها كانت في بداياتها الأولى، فالنظام نفسه لم يكن كبيرا أو قوة ضاربة من الناحية التنظيمية والسياسية.

المرابطون والموحدون: كانتا تستندان أساسا في تشكلهما على القاعدة الاجتماعية القبلية، إذ كانتا دولتان مركزيتان مهمتان، شيدتا إمبراطوريتين كبيرتين تمتدان من طنجة إلى شرق الإسكندرية، بما فيها الأندلس، دولتان عظيمتان حضاريا وثقافيا هذا ما لا يمكن إنكاره، لكن على مستوى البروتوكول فالأمر يختلف.

- الدولة المرابطية: كان البروتوكول هذه الدولة في الدرجة الدنيا، ويرجع الباحثون ذلك إلى طبيعة الأمير يوسف بن تاشفين، فقد قبل بصعوبة كبيرة أن يطلق عليه اسم أمير المسلمين، إذ رفض لقب أمير المؤمنين، لكونه كان يطلق على الخلفاء العباسيين، وأنه ليس جديرا بحمله، بل أكثر من ذلك بايع الدولة العباسية واعتمد علمهم أسود اللون بعلم لدولته.

أما فيما يتعلق بالأبجدية البروتوكولية فكانت ضعيفة، الشيء الذي ربطه المؤرخون بطابعه الخشن، لكونه صحراويا ميالا أكثر للبساطة في شكله ولباسه وحضوره، كما أن همه الأساس، كان الجانب الجهادي وبناء دولة قوية وجيش قوي، وهو ما تمكن من تحقيقه بتوقيعه على انتصارات مهمة، فقدعبر الأندلس مرتين وغيرها من الانتصارات، إلا أنه لم يكن هناك ثراء في البنييات البروتوكولية في فترة حكمه.

-الموحدون: فعلى عكس المرابطين، بدأ البروتوكول يبرز بقوة في عهدهم على مستوى اللباس والخطاب وبناء ديوان ضم عدد من الفقهاء الأندلسيين، الذين طوروا اللغة السياسية، إلى جانب ولادة نظام الموكب، وهو تنظيم سيرورة، أي نهر بشري ممتد في طريقه للجهاد أو لمناسبة من المناسبات الاحتفالية كالبيعة مثلا، وهو تقليد مازال البروتوكول الملكي المغربي الحالي محافظا عليه، إذ يكون الملك أو الخليفة أو الأمير في المقدمة، متبوعا ب6 خيول، وهو أول علامة بارزة في مراسيم الموحدين، أما العلامة الثانية فتتمثل في استبدال العلم الأسود لعلم أبيض، والتشريفات منها ما يستمر العمل به إلى حدود الساعة ومنه ما شهد تغييرا.

-الدولة المرينية: البروتوكول كان خلاله في أوجه على المستوى الثقافي والأدبي وعلى مستوى نظام الدولة، بل أكثر من ذلك إذ أردنا التحدث عن الهوية المغربية لأبناء وبنات المغرب الأقصى، التي نعتز بها إلى اليوم، تم إرساؤها في عهد الدولة المرينية بما فيها العلم واللباس والشكل والروح، التي تميز الهوية المغربية وكذا اللهجة المغربية، التي بدأت مع بداية الدولة الموحدية وبدأت في النضج في نهاية فترة الموحدية، لتكتمل بنية ومعجما في في عهد الدولة المرينية.

-الدولة الوطاسية: دولة صغيرة عمرها لم يتجاوز 70 عاما، وأجمع المؤرخون على أن الوطاسيون كانوا جزء لا يتجزأ من الدولة المرينية، التي كانت تربطهم بها صلة قرابة، إذ كانوا أولاد عم.

-الدولة السعدية: أهم مرحلة من مراحل التحول في نظام البروتوكول، وانتقل هنا البروتوكول لأول مرة من مستوياته العادية إلى مستوى متطور جدا، واستفاد فيه بالخصوص عبد الله غالي تم أساسا أحمد منصور الذهبي، أهم أمراء الدولة السعدية من المرجعية التركية على مستوى اللباس والطقوس، نظرا لكون منصور وأخيه ووالدته، كانوا قد قضوا مدة تقدر ب7 أشهر في القسطنطينية أي إسطنبول حاليا، وذلك قبل أن يتربع الذهبي على عرش الدولة، ومازالت آثار ذلك بارزة إلى اليوم في البروتوكول الملكي المغربي الحالي، على مستوى لباس الحرس الملكي، بل أن جزء كبير من المراسيم الملكية اليوم، هي وريث للبروتوكول السعدي.

ونوه الباحث بحضور المرجعية النبوية في سلوك حكام الدولة المغربية سواء كان حاملا للقب أمير أو خليفة أو سلطان أو ملك، وهي تسمية حديثة لم تلق على أي من حكام المغرب إلا في 1954، إذ كانت السلوك النبوي دائمة الحضور كنبي وكحاكم للدولة الإسلامية التي أسسها، فقد سار على نهجه كل من حكموا الدول المتعاقبة على المغرب.

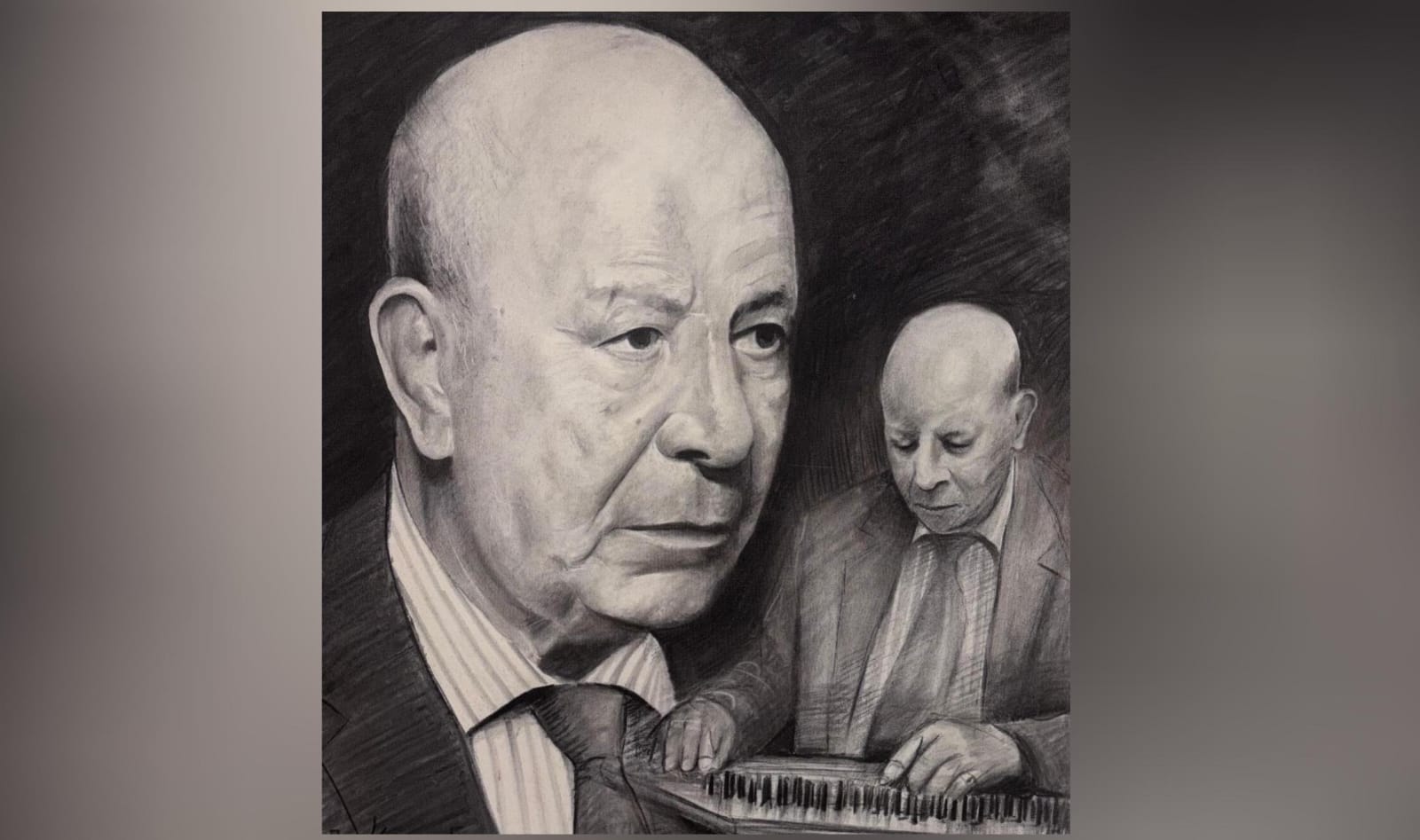

تم انتقل نجمي في درسه الافتتاحي إلى لحظة جديدة، سلط فيها الضوء على البروتوكول المغربي، لكن هذه المرة ليس من خلال استحضار فترة في تاريخ المغرب، بل عبر بورتريه جماعي للسلطان مولاي عبد الرحمن، قام بعرضه على الحضور، والذي وثق لخروج هذا الأخير من قصره بمكناس في مهمة لاستقبال سفير فرنسي، مبعوت من طرف الملك "فيليب الثاني"، الذي كان برفقته أفراد من بينهم الفنان التشكيلي "ديلاكروا"، ونظرا لأهمية المناسبة، اهتم السلطان آنذاك بالبروتوكول بشكل كبير، قصد إبهارهم، وفعلا وصل إلى هدفه هذا وجعل الفنان الفرنسي يرسم البورتريه سابق الذكر، باهتمام كبير ويبدل في ذلك قصارى جهده.

تم انتقل نجمي في درسه الافتتاحي إلى لحظة جديدة، سلط فيها الضوء على البروتوكول المغربي، لكن هذه المرة ليس من خلال استحضار فترة في تاريخ المغرب، بل عبر بورتريه جماعي للسلطان مولاي عبد الرحمن، قام بعرضه على الحضور، والذي وثق لخروج هذا الأخير من قصره بمكناس في مهمة لاستقبال سفير فرنسي، مبعوت من طرف الملك "فيليب الثاني"، الذي كان برفقته أفراد من بينهم الفنان التشكيلي "ديلاكروا"، ونظرا لأهمية المناسبة، اهتم السلطان آنذاك بالبروتوكول بشكل كبير، قصد إبهارهم، وفعلا وصل إلى هدفه هذا وجعل الفنان الفرنسي يرسم البورتريه سابق الذكر، باهتمام كبير ويبدل في ذلك قصارى جهده.

وأشار حسن نجمي في مضمون درسه إلى جانب آخر للمراسيم الملكية، قل الاهتمام به، وهو الجانب الفرجوي، إذ يرى البعض أن في التطرق لهذا الشق منها تطاول ووسخرية تبخيس من جدية وقيمة هذا الأخير، إلا أن البعد الاستعراضي أو المسرحي لو صح التعبير، يحضر بقوة في البروتوكول المغربي منذ القديم، إذ تتوفر فيه عناصر الفرجة.

لينتقل الشاعر بعد ذلك إلى فترة حكم حكم المولى رشيد، وهي فترة لها شيء من الخصوصية، فبعد أن تربع على العرش، وجد نفسه أمام انتفاضة للإطاحة بحكمه، فلم يجد منقدا غير أصدقائه الذين تشارك معهم مقاعد الدراسة في جامعة القرويين، وكان يعرفون باسم "الطُلبة"، إذ تصدوا للانقلاب، وامتنانا وتقديرا لهم اتفق معهم على أن يسلمهم الحكم لأيام قليلة مرة كل سنة، يحكمون فيها البلاد رمزيا، فاتفقوا فيما بينهم على تقليد سنوي، يقضي باختيار أحدهم ليكون "سلطان الطُلبة"، يسلمه الحاكم الأصلي شارات السلطان كالحصان والمظلة وغيرها.

وحرص الشاعر على الرد على الأصوات المنادية بإلغائه، عبر إبراز مكانة البروتوكول، باعتباره أن هذا الأخير جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الثقافي المغربي، وجزء من الذاكرة، ولا ينبغي التفريط فيه، فلا مانع من التعديل وإدخال تحسينات عليه وحدف أشياء وإضافة أخرى، لكن المراسيم تبقى شيئا أساسيا في حضور الدولة وليس السلطة.