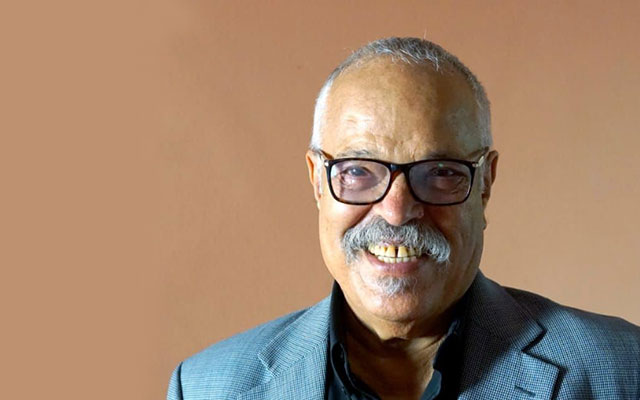

تمهيد: الجابري كشرط للتفكير لا كمرجعية للاتباع

منذ أن طرح محمد عابد الجابري مشروعه في نقد العقل العربي، تحوّل اسمه إلى علامة تأسيسية في تاريخ الفلسفة العربية الحديثة. لم يعد حضوره مجرد أثرٍ فكري، بل صار مفصلًا إبستمولوجيًا يُحدّد موقع أيّ تفكير فلسفي عربي، سواء من موقع التأييد أو المعارضة. غير أنّ بعض المحاولات النقدية، وعلى رأسها فتحي المسكيني وناجية الوريمي، تعاملت مع الجابري بوصفه عبئًا ينبغي تجاوزه، دون أن تؤسس لنظام مفاهيمي جديد يمكن أن يبرّر هذا التجاوز. وهكذا ظلّ فعل “قتل الأب” غير منجز، لأنّه لم يقترن بخلقٍ نظريٍّ فعلي، بل أفضى إلى إعادة إنتاج حضوره من خلال نفيه.

منذ أن طرح محمد عابد الجابري مشروعه في نقد العقل العربي، تحوّل اسمه إلى علامة تأسيسية في تاريخ الفلسفة العربية الحديثة. لم يعد حضوره مجرد أثرٍ فكري، بل صار مفصلًا إبستمولوجيًا يُحدّد موقع أيّ تفكير فلسفي عربي، سواء من موقع التأييد أو المعارضة. غير أنّ بعض المحاولات النقدية، وعلى رأسها فتحي المسكيني وناجية الوريمي، تعاملت مع الجابري بوصفه عبئًا ينبغي تجاوزه، دون أن تؤسس لنظام مفاهيمي جديد يمكن أن يبرّر هذا التجاوز. وهكذا ظلّ فعل “قتل الأب” غير منجز، لأنّه لم يقترن بخلقٍ نظريٍّ فعلي، بل أفضى إلى إعادة إنتاج حضوره من خلال نفيه.

أولاً: المفارقة الكونية – حين يتحوّل الكوني إلى قناع للاغتراب

يستند الخطاب الفلسفي عند فتحي المسكيني إلى افتراضٍ مؤدّاه أن الفلسفة لا تكون فلسفة إلا إذا تحرّرت من محليتها، وارتقت إلى أفقٍ كونيٍّ شامل. غير أن هذا الطرح يفترض أن الكونية معطى متعالٍ لا يرتبط بتجربة تاريخية أو سياق مخصوص، وهو ما يمثل مفارقة فلسفية عميقة. فالكوني، في أصله، لا يُمنح من خارج التاريخ، بل يُنتج من داخله. ومن دون المرور عبر التجربة المحلية والنقد الداخلي، يتحوّل “الكوني” إلى مجرد قناع للاغتراب، أو إلى ترفٍ فكريٍّ معلقٍ في الهواء. الفلسفة التي تتحدث باسم الكوني قبل أن تُنجز عملها في المحلي، هي فلسفة تتكلم لغة الآخرين قبل أن تصوغ لغتها الخاصة.

يستند الخطاب الفلسفي عند فتحي المسكيني إلى افتراضٍ مؤدّاه أن الفلسفة لا تكون فلسفة إلا إذا تحرّرت من محليتها، وارتقت إلى أفقٍ كونيٍّ شامل. غير أن هذا الطرح يفترض أن الكونية معطى متعالٍ لا يرتبط بتجربة تاريخية أو سياق مخصوص، وهو ما يمثل مفارقة فلسفية عميقة. فالكوني، في أصله، لا يُمنح من خارج التاريخ، بل يُنتج من داخله. ومن دون المرور عبر التجربة المحلية والنقد الداخلي، يتحوّل “الكوني” إلى مجرد قناع للاغتراب، أو إلى ترفٍ فكريٍّ معلقٍ في الهواء. الفلسفة التي تتحدث باسم الكوني قبل أن تُنجز عملها في المحلي، هي فلسفة تتكلم لغة الآخرين قبل أن تصوغ لغتها الخاصة.

ثانياً: الجابري كتمرين على بناء المفهوم

مشروع الجابري لم يكن استعادةً للتراث، بل تحويلًا له إلى موضوعٍ معرفيٍّ للتحليل. لقد أنجز ذلك عبر أدوات محددة: مفهوم العقل المكوَّن والمكوِّن، والتمييز بين الوظيفة الإيديولوجية والوظيفة الإبستمولوجية، وخرائط الاستدلال الثلاثة (البياني، البرهاني، العرفاني). لم يكن هذا الجهاز مجرد تصنيف، بل أداةً لبناء مسافة نقدية داخل التراث، تسمح بممارسته كموضوع للفكر لا كهوية للانتماء. بهذا المعنى، كان الجابري يفتح للفكر العربي إمكانية التفكير في ذاته، لا إمكان التكرار أو الرفض فقط. تجاوزه لا يكون بتعطيل هذا الإمكان، بل بتوسيعه وتطويره في اتجاهات جديدة.

مشروع الجابري لم يكن استعادةً للتراث، بل تحويلًا له إلى موضوعٍ معرفيٍّ للتحليل. لقد أنجز ذلك عبر أدوات محددة: مفهوم العقل المكوَّن والمكوِّن، والتمييز بين الوظيفة الإيديولوجية والوظيفة الإبستمولوجية، وخرائط الاستدلال الثلاثة (البياني، البرهاني، العرفاني). لم يكن هذا الجهاز مجرد تصنيف، بل أداةً لبناء مسافة نقدية داخل التراث، تسمح بممارسته كموضوع للفكر لا كهوية للانتماء. بهذا المعنى، كان الجابري يفتح للفكر العربي إمكانية التفكير في ذاته، لا إمكان التكرار أو الرفض فقط. تجاوزه لا يكون بتعطيل هذا الإمكان، بل بتوسيعه وتطويره في اتجاهات جديدة.

ثالثاً: تناقضات خطاب المسكيني

يظهر خطاب فتحي المسكيني متأرجحًا بين نقد المحلي والحنين إلى الكوني، لكنه لا يقدّم نسقًا فلسفيًا يُمكّنه من تجاوز هذه الازدواجية. فهو، من جهة، يستعمل أدوات التحليل الإبستمولوجي التي دشّنها الجابري، ومن جهة أخرى، يضعها في إطار أنطولوجي متعالٍ يفرغها من بعدها النقدي. يدعو إلى تحرر الفيلسوف من الالتزام الثقافي، لكنه في الوقت ذاته يمارس خطابًا نخبويًا مغلقًا لا يخرج من أسوار الأكاديمية. وهكذا يتحول نقده للجابري إلى إعادة إنتاجٍ للسلطة الرمزية التي يرفضها، من حيث لا يشعر.

يظهر خطاب فتحي المسكيني متأرجحًا بين نقد المحلي والحنين إلى الكوني، لكنه لا يقدّم نسقًا فلسفيًا يُمكّنه من تجاوز هذه الازدواجية. فهو، من جهة، يستعمل أدوات التحليل الإبستمولوجي التي دشّنها الجابري، ومن جهة أخرى، يضعها في إطار أنطولوجي متعالٍ يفرغها من بعدها النقدي. يدعو إلى تحرر الفيلسوف من الالتزام الثقافي، لكنه في الوقت ذاته يمارس خطابًا نخبويًا مغلقًا لا يخرج من أسوار الأكاديمية. وهكذا يتحول نقده للجابري إلى إعادة إنتاجٍ للسلطة الرمزية التي يرفضها، من حيث لا يشعر.

رابعاً: الوريمي وإعادة صياغة الأسئلة داخل النسق نفسه

في مقاربتها للتراث، تنطلق ناجية الوريمي من أفقٍ تأويلي يسعى إلى مساءلة البنية الذكورية في الفكر العربي. غير أن أدواتها التحليلية لا تنفصل عن اللغة المفهومية التي وضعها الجابري، مما يجعل نقدها أقرب إلى إعادة ترتيب الأسئلة القديمة أكثر من كونه تأسيسًا لجهازٍ معرفي جديد. بهذا المعنى، فإنّ فعل “التجاوز” عندها يظل شكلًا من التكرار المنقّح، لا قطيعةً معرفية حقيقية. النقد الذي لا يبتكر جهازه المفهومي الخاص يظلّ أسير النسق الذي ينقده.

في مقاربتها للتراث، تنطلق ناجية الوريمي من أفقٍ تأويلي يسعى إلى مساءلة البنية الذكورية في الفكر العربي. غير أن أدواتها التحليلية لا تنفصل عن اللغة المفهومية التي وضعها الجابري، مما يجعل نقدها أقرب إلى إعادة ترتيب الأسئلة القديمة أكثر من كونه تأسيسًا لجهازٍ معرفي جديد. بهذا المعنى، فإنّ فعل “التجاوز” عندها يظل شكلًا من التكرار المنقّح، لا قطيعةً معرفية حقيقية. النقد الذي لا يبتكر جهازه المفهومي الخاص يظلّ أسير النسق الذي ينقده.

خامساً: الكونية كتجربة نابعة من الأرض

الكونية ليست فكرة مفارقة، بل ثمرة تجربة إنسانية متجذّرة في التاريخ. وحده الفكر الذي يجرؤ على الإصغاء إلى واقعه يمكنه أن يُنتج مفاهيم قابلة للكوننة. لقد حاول الجابري، في مشروعه، أن يؤسّس هذا التحول من الداخل: أن يُخرج الفكر العربي من أسر التكرار دون أن يفصله عن ذاكرته. أما الخطاب الذي يقفز إلى الكوني دون أن ينجز نقده الذاتي، فإنه يفقد كل اتصالٍ بالأرض التي منها يستمد الفيلسوف لغته وضرورته.

الكونية ليست فكرة مفارقة، بل ثمرة تجربة إنسانية متجذّرة في التاريخ. وحده الفكر الذي يجرؤ على الإصغاء إلى واقعه يمكنه أن يُنتج مفاهيم قابلة للكوننة. لقد حاول الجابري، في مشروعه، أن يؤسّس هذا التحول من الداخل: أن يُخرج الفكر العربي من أسر التكرار دون أن يفصله عن ذاكرته. أما الخطاب الذي يقفز إلى الكوني دون أن ينجز نقده الذاتي، فإنه يفقد كل اتصالٍ بالأرض التي منها يستمد الفيلسوف لغته وضرورته.

خاتمة: الأب الذي لم يُفارق بعد

إن القول بأن “الأب لم يُقتل بعد” لا يُقصد به الدفاع عن سلطة رمزية، بل التنبيه إلى أنّ الفكر العربي لم يحقق بعد شرطه الإبداعي المستقل. فالتجاوز لا يكون بالتمرد اللفظي، بل بالفعل النظري الذي يؤسس لمجالٍ جديدٍ للتفكير. ما دام الأب حاضرًا في خطاب الأبناء، فإنّ القطيعة لم تقع بعد، وما زال المجال في حاجةٍ إلى من يكتب من بعد الجابري، لا ضده. الفلسفة، في جوهرها، إنصاتٌ للعالم لا فرارٌ منه؛ ومن لم ينصت إلى التاريخ لن يجد سبيلًا إلى الكوني، ولن تُحلّق بومةُ مينيرفا من دون أن تلامس أولًا أرضها.

إن القول بأن “الأب لم يُقتل بعد” لا يُقصد به الدفاع عن سلطة رمزية، بل التنبيه إلى أنّ الفكر العربي لم يحقق بعد شرطه الإبداعي المستقل. فالتجاوز لا يكون بالتمرد اللفظي، بل بالفعل النظري الذي يؤسس لمجالٍ جديدٍ للتفكير. ما دام الأب حاضرًا في خطاب الأبناء، فإنّ القطيعة لم تقع بعد، وما زال المجال في حاجةٍ إلى من يكتب من بعد الجابري، لا ضده. الفلسفة، في جوهرها، إنصاتٌ للعالم لا فرارٌ منه؛ ومن لم ينصت إلى التاريخ لن يجد سبيلًا إلى الكوني، ولن تُحلّق بومةُ مينيرفا من دون أن تلامس أولًا أرضها.