التكنولوجيا تغير شكل الحياة، والذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد فكرة خيالية، بل أصبح واقعًا يفرض نفسه في مختلف المجالات، بما في ذلك الفقه والإفتاء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون طرفًا فاعلًا في عملية الإفتاء، أم أن الفتوى تظل مجالًا محصورًا في الإنسان؟ هل يمكن للآلة أن تفهم النصوص الشرعية، بل وتتفاعل مع مقاصدها وروحها؟ وما هي حدود دور الذكاء الاصطناعي في الصناعة الفقهية؟

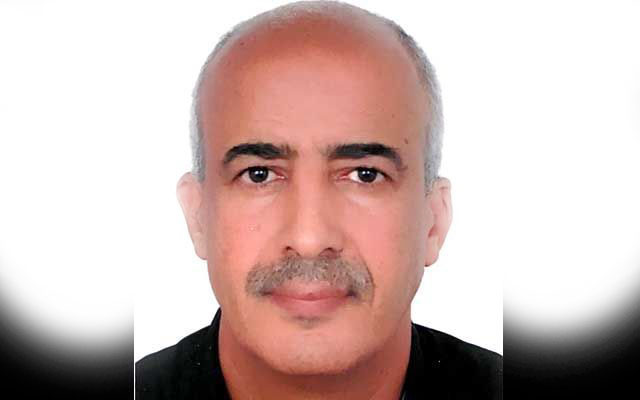

للإجابة عن هذه الأسئلة، تستضيف جريدة "أنفاس بريس"، الدكتور يوسف حميتو باحث في قضايا الفتوى المعاصرة. وذلك لاستكشاف رؤيته حول هذا الموضوع الذي يثير جدلًا واسعًا بين العلماء والمفكرين.

للإجابة عن هذه الأسئلة، تستضيف جريدة "أنفاس بريس"، الدكتور يوسف حميتو باحث في قضايا الفتوى المعاصرة. وذلك لاستكشاف رؤيته حول هذا الموضوع الذي يثير جدلًا واسعًا بين العلماء والمفكرين.

- هناك من يقول إن الفقه الإسلامي، على مر العصور، كان يتفاعل مع الأدوات المتاحة في زمانه، فهل الفتوى، كجزء من هذا التراث، يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ أم أن هناك حدودًا لهذه الاستفادة؟

استفادة الفتوى من الذكاء الاصطناعي سؤال مركّب، لا يمكن الإجابة عليه بإطلاق بالقبول أو الرفض، لأن الفتوى في بنيتها المعرفية ليست وحدة صلبة يمكن التعامل معها ككيان مستقل عن سياقها الفقهي والتاريخي، بل هي ممارسة اجتهادية تخضع لأدوات دقيقة تتفاوت في طبيعتها بين ما هو ثابت وما هو متغير. فالفقه الإسلامي عبر العصور لم يكن جامدًا، بل كان في تفاعل مستمر مع الأدوات المعرفية والمنهجية التي أفرزها كل عصر، شريطة أن تبقى هذه الأدوات في إطار الخدمة لا الإحلال، أي أن تكون وسائل تعين على تحقيق الوظيفة الاجتهادية، لا أن تحل محل الفقيه نفسه.

استفادة الفتوى من الذكاء الاصطناعي سؤال مركّب، لا يمكن الإجابة عليه بإطلاق بالقبول أو الرفض، لأن الفتوى في بنيتها المعرفية ليست وحدة صلبة يمكن التعامل معها ككيان مستقل عن سياقها الفقهي والتاريخي، بل هي ممارسة اجتهادية تخضع لأدوات دقيقة تتفاوت في طبيعتها بين ما هو ثابت وما هو متغير. فالفقه الإسلامي عبر العصور لم يكن جامدًا، بل كان في تفاعل مستمر مع الأدوات المعرفية والمنهجية التي أفرزها كل عصر، شريطة أن تبقى هذه الأدوات في إطار الخدمة لا الإحلال، أي أن تكون وسائل تعين على تحقيق الوظيفة الاجتهادية، لا أن تحل محل الفقيه نفسه.

ولكن هنا يكمن الفرق الجوهري: هل الذكاء الاصطناعي هو مجرد "أداة" تساعد الفقيه، أم أنه يُطرح كبديل عن المفتي في عملية الفتوى؟ إن كان الأول، فالمسألة لا تثير إشكالًا كبيرًا، لأن توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الفقه أمر معتاد، بل إن تطور العلوم الشرعية نفسها كان مرتبطًا باستعمال أدوات زمانها، سواء في تدوين الفتاوى، أو تصنيف العلوم، أو اعتماد آليات تحليل النصوص في علم الأصول، أو حتى الاستفادة من المناهج المنطقية والكلامية لضبط عملية الاجتهاد الفقهي. لكن إذا كان المقصود هو أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مفتٍ قائم بذاته، بحيث يقوم مقام الفقيه البشري في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى، فهنا لا بد من وقفة حاسمة، لأن ذلك يمس جوهر الفتوى من حيث بنيتها ووظيفتها، وليس مجرد طريقة إنجازها.

ولفهم المسألة بعمق، يجب أن نميز بين "مكونات الفتوى" وبين "أدوات الفتوى"، مكونات الفتوى هي العناصر الجوهرية التي لا تقوم الفتوى إلا بها، وأهمها: المفتي: وهو الذي يحقق مناط المسألة، ويمارس الاجتهاد، ويوازن بين الأدلة والمقاصد، ويصدر الحكم بناءً على معطيات علمية وإنسانية متداخلة. ثم المكلف (المستفتي): وهو الذي يتلقى الفتوى، وحالته الخاصة قد تؤثر في الحكم نفسه، وهو عنصر متغير لا يمكن التعامل معه بآلية ثابتة كما تفعل الأنظمة الذكية، وأخيرا الحكم الشرعي: وهو نتيجة عملية الاجتهاد، وليس مجرد استدعاء لفتاوى سابقة.

أما أدوات الفتوى، فهي وسائل تساعد على تحقيق الفتوى، دون أن تشكل جوهرها، مثل: قواعد البيانات الفقهية التي تسهّل الوصول إلى الأحكام السابقة، وتقنيات تحليل النصوص لفهم الأنماط الفقهية عبر العصور، والذكاء الاصطناعي كأداة لتنظيم المعطيات الفقهية الضخمة وتقديمها للفقيه في صورة منظّمة.

- هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فاعلًا في المجال الفقهي كما أصبح فاعلًا في الطب والقضاء، حيث بات لدينا الطبيب الروبوت والقاضي الروبوت؟ أم أن الفتوى تظل مختلفة عن هذه المجالات؟

القياس على الطبيب الروبوت والقاضي الروبوت في سياق الحديث عن الفتوى قد يبدو من الناحية التقنية وجيهًا، لكنه عند الفحص العلمي العميق يكشف عن فوارق جوهرية لا يمكن تجاوزها. فالسؤال الحقيقي هنا ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على معالجة النصوص الشرعية واستنتاج الأحكام، فهذا أمر يمكن تحقيقه تقنيًا، ولكن: هل الفتوى عملية يمكن اختزالها في تحليل بيانات ومعالجة نصوص، كما هو الحال في الطب والقضاء؟

لنبدأ بالطب، الطبيب الروبوت يستطيع تشخيص الأمراض بناءً على تحليل كم هائل من البيانات الطبية، بل إن بعض الأنظمة الذكية أصبحت تتفوق على الأطباء البشر في دقة التصنيف الإحصائي للأمراض، لأنها تعتمد على تحليل ملايين الحالات السابقة واستخلاص أنماط متكررة تؤدي إلى تشخيص سريع. لكن السؤال هنا: هل يُتخذ القرار العلاجي بناءً على التشخيص وحده؟ الجواب: لا، لأن الطب ليس مجرد تحديد للمرض، بل هو أيضًا اختيار لطريقة العلاج المناسبة لكل مريض وفق ظروفه الفردية، ومدى استجابته البدنية، ووضعه النفسي، والأعراض الجانبية المتوقعة. الطبيب لا يُعطي العلاج فقط بناءً على البيانات، بل بناءً على حالة المريض الخاصة، ومدى تحمل جسده للأدوية، والعوامل البيئية والاجتماعية المحيطة به. وهذا الجانب الإنساني هو ما يجعل الذكاء الاصطناعي مساعدًا للطبيب وليس بديلًا عنه.

أما في القضاء، فالأمر أكثر تعقيدًا. القاضي الروبوت يستطيع تحليل النصوص القانونية، ومراجعة السوابق القضائية، والتنبؤ بالأحكام المحتملة بناءً على حالات مشابهة، بل إنه قد يكون أكثر حيادية من القاضي البشري لأنه غير متأثر بالعواطف والانحيازات الشخصية. لكن هل يمكن أن يُصدر حكمًا نهائيًا؟ الجواب: لا، لأن العدالة ليست فقط تطبيق القوانين بحرفيتها، بل تتطلب تقدير ظروف الجاني والمجني عليه، وأخذ الأبعاد الاجتماعية والنفسية في الاعتبار، وتقدير مدى تأثير الحكم على المجتمع بشكل أوسع. هناك حالات قد يكون فيها تطبيق القانون جافًا وظالمًا إذا لم يُراعَ فيها "روح العدالة"، وهذا ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إدراكه.

أما الفتوى، فهي عملية أكثر تعقيدًا من الطب والقضاء، لأنها ليست فقط استنباطًا للحكم الشرعي، بل هي عملية تفاعل بين النصوص الشرعية، وسياق المستفتي، والمقاصد الشرعية، والمآلات المستقبلية للحكم. الفتوى ليست "إجابة تقنية" تُستخرج بناءً على قاعدة بيانات، بل هي فقه نفس وذوق مقصدي.

على سبيل المثال، قد يُسأل المفتي عن حكم معين في مسألة مالية، ويكون النص الفقهي واضحًا في ظاهر الأمر، لكن المفتي لا يُجيب مباشرة وفق النص فقط، بل يدرس حال السائل، وواقعه المالي، والمآلات المحتملة للحكم الذي سيصدره. فقد يكون الحكم الشرعي الأصلي هو المنع، ولكن بالنظر إلى حالة السائل، وضرورة التدرج في تصحيح أوضاعه، قد يكون الجواب مختلفًا في التطبيق رغم أن النص الفقهي واحد. هذه القدرة على إدراك الفروق الدقيقة بين الحالات، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحاكيها، لأنها تتطلب ملكة اجتهادية، وفقهًا بالنفس، وذوقًا مقاصديًا لا يُستخلص من تحليل البيانات وحده.

الفارق الجوهري بين الفتوى والطب والقضاء يكمن في أن الطبيب يمكنه الاعتماد على التحليل الرقمي، والقاضي يمكنه الرجوع إلى السوابق القضائية، لكن المفتي لا يعتمد فقط على النصوص، بل على فهمه العميق لواقع الإنسان، ولروح الشريعة، ولمقتضيات الحال والمآل. الفتوى ليست مجرد استنتاج منطقي، بل هي "توقيع عن الله"، وتتطلب بصيرة لا يمكن تحويلها إلى خوارزميات.

- تحدثتم عن "فقه النفس" و"التذوق المقصدي"، وهما مفهومان غير ملموسين يصعب محاكاتهما رقميًا، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرًا على تطوير ملكة الاجتهاد؟

السؤال عن إمكانية وصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تطوير "ملكة الاجتهاد" يقتضي أولًا أن نحدد ماهية هذه الملكة، وما إذا كانت أصلاً قابلة للبرمجة أم أنها أمرٌ يختص به العقل البشري وحده. فليس كل ما استطاع الذكاء الاصطناعي تعلمه، يمكن أن يتحول إلى "ملكة اجتهادية" بالمعنى الفقهي الدقيق.

"فقه النفس" و"التذوق المقصدي" ليسا مجرد أدوات تحليلية يمكن استنساخها رقمياً، بل هما حصيلة تفاعل مع الواقع، وعمق في استبطان النصوص، وتجربة إنسانية تنمو عبر الاحتكاك المستمر بالقضايا الحياتية المختلفة. فالمفتي حين يتعامل مع نازلة ما، لا يقتصر على استدعاء النصوص الفقهية المرتبطة بها، بل يمارس عملية عقلية وروحية معقدة، تبدأ بفهم المستفتي وحالته النفسية والاجتماعية، ثم تتجه إلى موازنة الحكم الشرعي مع المقاصد العامة للشريعة، ثم تنتهي باستشراف مآلات الفتوى وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

أما الذكاء الاصطناعي، فهو محصور في أنماط التعلم القائم على البيانات. صحيح أنه يمكنه تحليل ملايين الفتاوى السابقة، وتصنيفها، وربما حتى اقتراح حكم بناءً على أنماط استنبطها من قراءته للتراث الفقهي، لكنه عاجز عن إدراك ما وراء النصوص، وعن استحضار السياق الإنساني الذي يجعل الفتوى تختلف من شخص لآخر رغم تشابه المسألة من حيث الصياغة الظاهرية.

"فقه النفس" هو الذي يجعل المفتي قادرًا على قراءة المستفتي بعيون فاحصة، ليست عيونًا تقنية تعتمد على تحليل البيانات فحسب، بل عيونًا بصيرة تلتقط من نبرة السؤال، ومن تركيبته اللغوية، ومن طريقة عرضه للمسألة، ما قد يكون أعمق من ظاهر الكلام. فقد يكون السائل في موقف ضعف، أو يعاني من أزمة نفسية تجعله غير قادر على التعبير بدقة عن مشكلته، وهنا يأتي دور المفتي في "استقراء حالته"، وليس فقط "قراءة نص سؤاله". هذا البعد الإنساني لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحاكيه، لأنه لا يشعر، ولا يدرك المعاني التي تتجاوز النصوص المكتوبة.

أما "التذوق المقصدي"، فهو أبعد من مجرد تطبيق قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، أو قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، إذ لا تكمن صعوبة العمل المقاصدي في استدعاء القواعد، بل في "كيفية تنزيلها على الواقع"، وفي "متى يتم العمل بها ومتى يتم إيقافها". هذه القرارات لا تخضع لحسابات رقمية، بل تحتاج إلى عقل اجتهادي مرن، يستشرف العواقب، ويفهم التشابكات المعقدة بين المصالح الجزئية والكليات الشرعية.

على سبيل المثال، لو سُئل الذكاء الاصطناعي عن حكم مسألة مالية معاصرة، قد يبحث في آلاف الفتاوى السابقة ليستخرج جوابًا يبدو منطقيًا من الناحية الفقهية، لكنه لن يكون قادرًا على "التنبؤ" بآثار هذا الحكم على الأسواق المالية، أو على الاقتصاد المحلي، أو على الفئات الاجتماعية الضعيفة. بينما المفتي البشري، بعقله الاستقرائي، قد يُدرك أن تطبيق الحكم بصيغته المجردة قد يسبب ضررًا أكبر من تحقيقه للمصلحة، وهنا يظهر دوره في "تكييف الفتوى" بناءً على المعطيات الواقعية، وليس فقط بناءً على البيانات التاريخية.

حتى لو تم تدريب الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالمآلات بناءً على معطيات إحصائية، فإنه سيظل عاجزًا عن قراءة "المآلات غير المتوقعة" التي تحتاج إلى اجتهاد بشري مرن. ولهذا، فإن الفقيه قد يُعدل فتواه وفق معطيات لم تكن موجودة لحظة الإفتاء، بينما الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يُعدّل قراراته إلا إذا زودناه ببيانات جديدة، أي أنه يظل "تابعًا" للمدخلات التي يتلقاها، وليس "فاعلًا" في إنتاج المعرفة كما هو الحال مع الإنسان.

- ما هي رؤيتكم لمستقبل الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي؟

مستقبل الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد السؤال عن دور التقنية، ليشمل سؤالًا أعمق: من الذي ينتج الفقه اليوم؟ وهل لا يزال الفقيه هو الفاعل الوحيد في هذه العملية، أم أن هناك جهات أخرى أصبحت تؤثر بشكل مباشر في صناعة الحكم الشرعي؟

مستقبل الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد السؤال عن دور التقنية، ليشمل سؤالًا أعمق: من الذي ينتج الفقه اليوم؟ وهل لا يزال الفقيه هو الفاعل الوحيد في هذه العملية، أم أن هناك جهات أخرى أصبحت تؤثر بشكل مباشر في صناعة الحكم الشرعي؟

لم يعد الفقيه اليوم المخول الوحيد في صناعة الفقه وإنتاج الحكم الشرعي، بل أصبحت هناك قوى مؤثرة جديدة، أبرزها: المؤسسات التشريعية والقانونية التي تنظم الفتوى، والاقتصاديون والخبراء في مجالات محددة، حيث لم تعد المسائل المالية أو الطبية أو الاجتماعية تعتمد فقط على رأي الفقيه، بل باتت تحتاج إلى تكامل معرفي بين الفقهاء والمتخصصين في كل مجال.

الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتطورة التي تجعل من التكنولوجيا نفسها أحد العوامل التي تعيد تشكيل الفقه في العصر الحديث. هذا التحول يفرض على الفقيه أن يعيد تعريف دوره، بحيث لا يكون فقط "مستنبطًا للأحكام"، بل أيضًا "منسقًا بين المعرفة الفقهية والمعرفة المتخصصة"، ومديرًا لعلاقة الاجتهاد الفقهي بالمجالات المختلفة التي تؤثر على الأحكام الشرعية. ولم يعد بإمكان الفقيه أن ينفرد بالحكم الشرعي دون أن يكون لديه فهم عميق للواقع الذي يحكم فيه، وهو واقع أصبح معقدًا ومتداخلًا بطريقة لم تكن موجودة في العصور السابقة.