ما أقصده بعنوان هذه المقالة، هو التَّغييرات les changements التي عرفتها الوُقوع (وقوعٌ هو جمعُ واقِع) البشرية على امتداد الزمان. والتاريخُ، بجميع تخصُّصاتِه، وخصوصا منه، التاريخ الوقائعي l'histoire événementielle والتاريخ المفاهيمي l'histoire conceptuelle، يبيِّن لنا أنه، ليس هناك واقعٌ بشري يُشبه الذي سبقه، طال الزمان أم قَصُرَ. وعندما أقول "الواقع سيفرض نفسَه على الجميع، أي جميع الناس، بغض النظر عن مُعتقداتهم الدينية، بما فيهم علماء وفقهاء الدين يرفضون تكييفَ فقهِهم مع ظروف الواقع المُتغيِّر بانتظام.

والتاريخ الوقائعي يسرد ويصف الأحداث التي عرفتها المجتمعاتُ البشرية كالحروب والكوارث الطبيعية والتَّحوُّلات les transformations التي تحدث في حياة الناس اليومية…

أما التاريخ المفاهيمي، فدورُه هو الوقوف على التَّطوُّرأت التي مرَّ منها فكرُ الإنسان، أي كيف كان ينظر الناس، فكريا، للأشياء المُحيطة بهم، مادية كانت أو معنوية. كل مُكوِّنٍ من هذه المكوِّنات يقابلُه منظور فكري الذي هو المفهوم le concept. وهذا يعني أن التاريخ المفاهيمي هو، في الحقيقة، تاريخ المفاهيم. والمفاهيم التي بناها الإنسان، فكريا، عن مُكوِّنات الواقع، على امتداد الزمان، لا حصرَ لها.

والحقيقة أن المفاهيم التي صنعها العقل البشري وصاغها، فكريا، هي التي تتغيَّر. فمن أين يأتي هذا التغيير؟

التغيير يأتي من التفاعل القائم بين عقل (فكر) الإنسان المفكِّر وبين مُكوِّنات الواقع. فكلما توصَّل العقل البشري، بطريقة أو أخرى، إلى مستجدَّاتٍ حول هذه المكوِّنات، كلما تغيَّرت المفاهيم التي سبق أن بناها هذا العقل عن نفس المُكوِّنات. وإذا تغيَّرت المفاهيم القديمة التي بناها، سابقاً، العقلُ البشري، وحلَّ محلَّها مفاهيمٌ جديدة، فمن البديهي أن يتغيَّرَ الواقع، أو بالأحرى، أن تتغيَّرَ نظرةُ الإنسان الفكرية لهذا الواقع.

وباختصار، التَّغييرُ مصدرُه العقلُ البشري. بمعنى أن هذا العقلَ هو الذي يغيِّر الواقع بتغييره للمفاهيم التي كوَّنها ويكوِّنها حول مكوِّنات هذا الواقع. وتغيير المفاهيم يأتي من خلال عملية فكرية مستدامة à travers une opération intellectuelle continue. بمعنى أن هذه العملية لا تتوقَّف ما دام الإنسانُ في حالة تفاعل مع مكوِّنات الواقع، وما دام العقل البشري قادرا على ابتكار وسائلَ تُمكِّنه من الذهاب إلى أبعدَ من ما يُدركُه الدماغ بواسطة العين المُجرَّدة.

إذن، الجديد في المفاهيم التي بناها ويبنِيها العقل البشري حول مُكوِّنات الواقع، تقود، حتما، إلى التجديد في نظرة الإنسان الفكرية لهذا الواقع. وهو ما يمكن تلخيصُه في كون مُكوِّنات الواقع تخضع، من الناحية الفكرية، لتجديدٍ مستمرٍّ، سواءً كانت هذه المُكوِّنات مادية أو معنوية. وهنا بيت القصيد!

كل مُكوِّنات الواقع، مادية أو معنوية، تخضع لتجديد فكري مستمر إلا الفِقه أو التراث الديني الفقهي الإسلامي الذي بقي جامدا منذ ما يزيد عن 12 قرنا من الزمان. وللتوضيح، التراث الديني الفقهي الإسلامي أنتجه العقل البشري، وبالتالي، فهو مُكوِّن من مُكوَّنات الواقع الذي يعيش فيه الناس المسلمون.

وما دام هذا التراث مُكوِّنا من مكوِّنات واقع المسلمين، فمصيرُه، طال الزمان أم قَصُرَ، التَّغيير طِبقاً لمُعطيات هذا الواقع.

والدليل على ذلك، إنه لا يوجدُ مجتمعٌ بشري بقي على الحالة التي كان عليها حين نشأته. ومن هذا المنطلق، لا يمكن، على الإطلاق، مقارنةُ واقع الإنسان العاقل البدائي l'Homo Sapiens primitif بواقع الإنسان العاقل المعاصر l'Homo Sapiens contemporain.

واقع الإنسان العاقل البِدائي كان بسيطاً بحُكم بساطة التَّفاعل القائم بين هذا الإنسان ومُكوِّنات الوسط الذي كان يعيش فيه. أما واقِع الإنسان العاقل المعاصر، فإنه معقَّدٌ بتعقيد نظرة هذا الإنسان (العقل البشري) لمُكوِّنات هذا الواقع. كثيرٌ من مكوِّنات واقع الإنسان البدائي، مادية أو معنوية، لم يُعِرْ لها هذا الأخيرُ أي اهتمام بينما عقلُ الإنسان المُعاصر أعطاها قيمةً إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو حضارية أو صناعية أو علمية أو تكنولوجية…

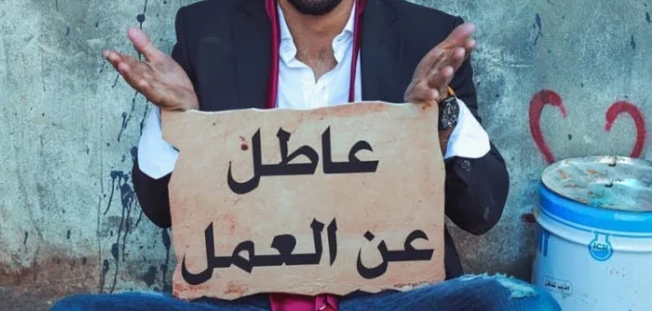

ولهذا، فمصيرُ التراث الديني الفقهي إما التَّغيير وإما التهميش la marginalisation. وكل إنسانٍ عاقل يُفضِّل التغيير على التَّهميش. ولهذا، إذا كان علماءُ وفقهاءُ الدين غيورين، فعلا، على فِقههم، ويريدون أن يكونَ نافعاً للناس، فمن واجبهم أن يُكيِّفوه مع روح العصر الحاضر.

أما إذا استمروا في تعنُّتِهم وكانوا يستعملون فقهَهم كمَطيَّةٍ لخدمة مصالحهم الشخصية ومصالح الحُكَّأم المسلمين، فهذه كارثةٌ عظمى قد تكون بمثابة خطوة أولى تقود إلى تهميش هذا الفقه فيما يأتي من الزمان (سنوات des années، قرون des siècles ألفيات des millénaires والله أعلم).

وما دام الفقهُ أو التراث الفقهي الإسلامي إنتاجاً بشرياً، أي من صُنعِ العقل البشري، فلن يصمدَ، طالَ الزمان أم قصُرَ، أمام رياح التَّغيير. فمصيرُه، آنذاك، إما التَّغييرُ أو التَّهميس.

فهل أدرك ويُدرك علماءُ وفقهاءُ الدين، قبل فوات الأوان، أن فقهَهم، طال الزمان أم قصُرَ، سيطالُه التَّغييرُ أو التَّهميش؟

ألم يكونوا على علمٍ بأن الحضارات الإنسانية، ومنها ما هو مشارٌ إليها في القرآن الكريم، التي تعاقبت على وجهِ الأرض، اندثرت ولم يبق منها إلا ما استطاع علماءُ الآثار les archéologues العثورَ عليه؟

ألم يكونوا على علمٍ بأن الحضارات الإنسانية، ومنها ما هو مشارٌ إليها في القرآن الكريم، التي تعاقبت على وجهِ الأرض، اندثرت ولم يبق منها إلا ما استطاع علماءُ الآثار les archéologues العثورَ عليه؟

ألم يكونوا على علمٍ بأن اللهَ، سبحانه وتعالى، يقول في كتابه الكريم : "إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" (آل عمران، 140)؟

وإن اختلف المُفسِّرون في توضيحِ مضمونِ هذه الآية الكريمة، ما هو مهمٌّ فيها، بالنسبة لهذه المقالة، هو : "...وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ…". وهذا الجزءُ من الآية لا يجوز تفسيرُه حرفيا. ولهذا، فالمقصود من "الْأَيَّامُ" ليس قطعة من الزمان، أي الليل والنهار، تدوم 24 ساعة. بل المقصود منها هو الحياة البشرية، بخيرِها وشرِّها. و"نُدَاوِلُهَا" يعني ننقلها، بخيرها وشرها، بين مختلف الأجيال البشرية. وكلمة "النَّاسِ" تعني جميع الناس، بغض النظر عن انتماءاتِهم العقائدية، الاجتماعية والعِرقية.

وهذا بعني أنه لا شيءَ، في الحياة الدنيا، يبقى على حالِه حين نشأتِه، طال الزمان أم قَصُرَ. ولهذا، فالتراث الفقهي الإسلامي، كما هو الشأن لجميع مُكوِّنات الدنيا، سيعرف، مُستَقبلاً، إما التَّغيير وإما التهميش.