لم يعد الضوء يكشف، بل يمحو. تسلّل من الشاشات ككائن سماويّ "إيكستراتيريست"، يهبط لا كمخلّص بل كحشرة متوهّجة تلعق الوجوه حتى تفقد ملامحها. إنه ضوء لا يضيء الأشياء بل يلتهمها، سكين شفافة تقطع الوعي دون أن تريق دما. الصورة لم تعد أداة أو وسيطا، بل ميتافيزيقا جديدة، كائن أخلاقيّ من نوع.مجهول، يلتهم الأبوة والمعنى معا، ويعيد صياغة العالم على مقاس السراب.

كل عدسة صارت عينا بلا ذاكرة. كل شاشة تحوّلت إلى مرآة تسجن ما تعكسه. الإنسان لم يعد يرى، بل يرى. صار طيفا يسبح في الضوء، يلمس العالم ليذوب فيه، يستهلك المعنى دون أن يهضمه. فالصورة لم تعد تنقل الحقيقة، بل تحلّ محلّها في غطرسة باردة، كما لو أن أفلاطون قد عاد إلى كهفه، لكن هذه المرّة ليتفرج على ظلال مصنوعة بخوارزميات.

الوعي يختنق بعطر الإبهار، والجهل يبتسم بثياب رقمية أنيقة، كما لو أن نيتشه كان يتنبأ بهذا حين قال إن الإنسان الحديث سيعبد صورته بدل إلهه. لم يعد السؤال: ما الحقيقة؟ بل: ما الأكثر قابلية للمشاهدة؟

لم تعد الحرب بين العقل والوهم، بل بين من يجرؤ على الإبطاء، ومن يركض حتى يتلاشى في السرعة.

كل عدسة صارت عينا بلا ذاكرة. كل شاشة تحوّلت إلى مرآة تسجن ما تعكسه. الإنسان لم يعد يرى، بل يرى. صار طيفا يسبح في الضوء، يلمس العالم ليذوب فيه، يستهلك المعنى دون أن يهضمه. فالصورة لم تعد تنقل الحقيقة، بل تحلّ محلّها في غطرسة باردة، كما لو أن أفلاطون قد عاد إلى كهفه، لكن هذه المرّة ليتفرج على ظلال مصنوعة بخوارزميات.

الوعي يختنق بعطر الإبهار، والجهل يبتسم بثياب رقمية أنيقة، كما لو أن نيتشه كان يتنبأ بهذا حين قال إن الإنسان الحديث سيعبد صورته بدل إلهه. لم يعد السؤال: ما الحقيقة؟ بل: ما الأكثر قابلية للمشاهدة؟

لم تعد الحرب بين العقل والوهم، بل بين من يجرؤ على الإبطاء، ومن يركض حتى يتلاشى في السرعة.

تسقط القيم اليوم كما تسقط أوراق الخريف في حديقةٍ لم يعد يمرّ بها أحد. لم تعد تقتل بالقمع بل بالتكرار، بالتسويق، بالضجيج. المعنى يستبدل بالإثارة، والحكمة تتحلّل تحت أقدام الترندات. حتى الوجوه صارت بلا ذاكرة: إبتسامات بلا وجع، وجمال بلا تاريخ.

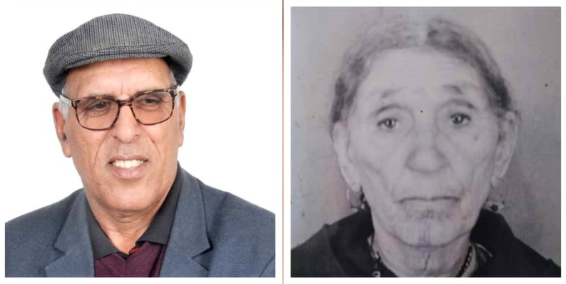

إنها وجوه خرجت من رحم الخوارزميات، لا من رحم التجربة. في هذا السطوع الفاحش، سقط الأب..الأب الذي كان جسرا بين الأرض والسماء، بين الرغبة والمعنى، بين الفوضى والنظام، أصبح الآن مجرّد صدى قديم داخل جهاز لا يعرف كيف يعمل. كأنّ صوته، كما وصف روسو، إنكسر حين تنازل الإنسان عن تربيته للطبيعة الاصطناعية التي صنعها. لم يُكسر جسده، بل رمزه. أُصيبت الأبوة بكسور في عظامها الرمزية، فلم يبق منها إلا ظلّ يتنفس من ذاكرة ذائبة.

إنها وجوه خرجت من رحم الخوارزميات، لا من رحم التجربة. في هذا السطوع الفاحش، سقط الأب..الأب الذي كان جسرا بين الأرض والسماء، بين الرغبة والمعنى، بين الفوضى والنظام، أصبح الآن مجرّد صدى قديم داخل جهاز لا يعرف كيف يعمل. كأنّ صوته، كما وصف روسو، إنكسر حين تنازل الإنسان عن تربيته للطبيعة الاصطناعية التي صنعها. لم يُكسر جسده، بل رمزه. أُصيبت الأبوة بكسور في عظامها الرمزية، فلم يبق منها إلا ظلّ يتنفس من ذاكرة ذائبة.

كان الجاحظ قبل قرون يكتب عن تهاوي هيبة المعلّم حين تهاوت هيبة الكلمة. واليوم، تتهاوى الأبوة بالطريقة نفسها: ليس لأن الأب ضعف، بل لأن العالم لم يعد يعترف بالهيبة أصلا. فالتربية التي كانت وجها للحكمة، صارت إدارة زمن ومتابعة محتوى. تربية بلا وجوه، قيم بلا ذاكرة، معرفة بلا تجربة. جيل يضحك في وجه الفراغ، كما لو أن اللامعنى أصبح هو متعة "السِّيركْ" الجديدة. الأب الذي كان يحرس الضوء من أن يتحوّل إلى نار، صار نفسه يختبئ من الضوء. لم تعد التربية فعلا روحيا، بل برنامجا للجدولة. الأب تحوّل إلى متفرّج، والإبن إلى مؤثّر. لقد تآكلت عظام التربية كما تتآكل المعادن في الرطوبة: ببطء، بصمت، من الداخل. ولمّا نظرنا حولنا، كان الجسر الذي يربط المعنى بالأجيال قد إنهار دون أن يسمع له صوت.

ربما كانت العولمة الرقمية هي "الدّجّالْ" الجديد الذي طالما سمعنا عنه، ضوءا كونيا جعله يرى كل شيء إلا ذاته، حتى صار -كما تقول أمّي خيرة - "هاجوجا وماجوجا"، يركض في كل الاتجاهات ولا يعرف من أين خرج ولا إلى أين يذهب.

هل كنا ننتظر هؤلاء "الإيكستراتيريست" ليهبطوا كحشرات مضيئة من السماء، ليعلّمونا كيف نبصر؟ أم أننا نحن من صعد إليهم طوعا، حين صدّقنا أن النور وحده يخلّص، فغرقنا فيه حتى العمى؟

في هذا العالم المضاء أكثر من اللازم، يغدو الظلّ هو المكان الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يتذكر فيه أنه إنسان. ربما ما نحتاجه ليس عودة الأب كسلطة، بل كحضور: أن يعود كصمت يعرف متى يصغي، كعين لا تخاف من الفراغ، كروح تزرع المعنى دون أن تفرضه.

الأب ليس من يملك الحقيقة، بل من يحرس الطريق إليها. لقد قال هيدغر إن التقنية ليست خطرا لأنها تصنع، بل لأنها تنسي. التربية اليوم تنسى ذاتها، كما لو أن الإنسان قد توقّف عن أن يكون مشروعا مفتوحا، وصار مجرّد منتج تحت الصيانة. الأب اليوم يشبه تمثالا منسيا في متحف بلا زوّار، تلتقط الهواتف ظلاله آلاف المرات، دون أن يلحظ أحد أنه لم يعد له ظلّ حقيقي. الإبن يعرف أكثر، لكنه لا يفهم.

يمتلك الخريطة كلها، لكنه لا يعرف إلى أين يذهب. ورغم هذا الطوفان من الصور، يبقى هناك ظلّ صغير للإنسان، ظلّ يرفض أن يختزل في إشعار أو إعجاب عابر. ربما من هذا الظل يبدأ الخلاص، حين نتذكر أن التربية ليست تعليما، بل صلاة صامتة في وجه الفناء. أن نربّي لا يعني أن نعدّ أبناءنا للعالم، بل أن نُعدّ العالم ليكون جديرا بهم. وحين نعيد للأب وجهه، لا بوصفه سلطة بل بوصفه معنى، قد نستعيد الإنسان ذاته من بين أنقاض الصورة.

ففي نهاية الطوفان، لن يبقى إلا وجه الإنسان، لا صورته، القنديل الأخير الذي يقاوم الضوء الذي يعمي.

ربما كانت العولمة الرقمية هي "الدّجّالْ" الجديد الذي طالما سمعنا عنه، ضوءا كونيا جعله يرى كل شيء إلا ذاته، حتى صار -كما تقول أمّي خيرة - "هاجوجا وماجوجا"، يركض في كل الاتجاهات ولا يعرف من أين خرج ولا إلى أين يذهب.

هل كنا ننتظر هؤلاء "الإيكستراتيريست" ليهبطوا كحشرات مضيئة من السماء، ليعلّمونا كيف نبصر؟ أم أننا نحن من صعد إليهم طوعا، حين صدّقنا أن النور وحده يخلّص، فغرقنا فيه حتى العمى؟

في هذا العالم المضاء أكثر من اللازم، يغدو الظلّ هو المكان الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يتذكر فيه أنه إنسان. ربما ما نحتاجه ليس عودة الأب كسلطة، بل كحضور: أن يعود كصمت يعرف متى يصغي، كعين لا تخاف من الفراغ، كروح تزرع المعنى دون أن تفرضه.

الأب ليس من يملك الحقيقة، بل من يحرس الطريق إليها. لقد قال هيدغر إن التقنية ليست خطرا لأنها تصنع، بل لأنها تنسي. التربية اليوم تنسى ذاتها، كما لو أن الإنسان قد توقّف عن أن يكون مشروعا مفتوحا، وصار مجرّد منتج تحت الصيانة. الأب اليوم يشبه تمثالا منسيا في متحف بلا زوّار، تلتقط الهواتف ظلاله آلاف المرات، دون أن يلحظ أحد أنه لم يعد له ظلّ حقيقي. الإبن يعرف أكثر، لكنه لا يفهم.

يمتلك الخريطة كلها، لكنه لا يعرف إلى أين يذهب. ورغم هذا الطوفان من الصور، يبقى هناك ظلّ صغير للإنسان، ظلّ يرفض أن يختزل في إشعار أو إعجاب عابر. ربما من هذا الظل يبدأ الخلاص، حين نتذكر أن التربية ليست تعليما، بل صلاة صامتة في وجه الفناء. أن نربّي لا يعني أن نعدّ أبناءنا للعالم، بل أن نُعدّ العالم ليكون جديرا بهم. وحين نعيد للأب وجهه، لا بوصفه سلطة بل بوصفه معنى، قد نستعيد الإنسان ذاته من بين أنقاض الصورة.

ففي نهاية الطوفان، لن يبقى إلا وجه الإنسان، لا صورته، القنديل الأخير الذي يقاوم الضوء الذي يعمي.