بوفاة الفيلسوف البينيني (من بِنين) بولان هونطوندجي (Paulin Hountondji) يوم 2 فبراير 2024، يكون الفكر الإفريقي قد فقَد أحد أهمّ المفكرين الذين أطلقوا نقاشا قويا ما تزال أصداؤه يتداولها المثقفون والمفكرون الأفارقة، ولا سيما منهم من يشتغل بأسئلة الفلسفة وعلاقاتها بالزمن، والتاريخ، والتراث، والدولة، والاستعمار وما بعده.

لقد شكَّل كتابه "في الفلسفة الإفريقية، نقد الإثنو-فلسفة" سنة 1977، مناسبة لإعادة مساءلة "الذات الإفريقية"، في علاقاتها مع ماضيها، وأنساقها الرمزية، وأنظمتها الثقافية، ومثَّل إطارًا لامتحان ادعاءات الكتابات الكولونيالية في دراستها للثقافة الإفريقية وتعاليها.

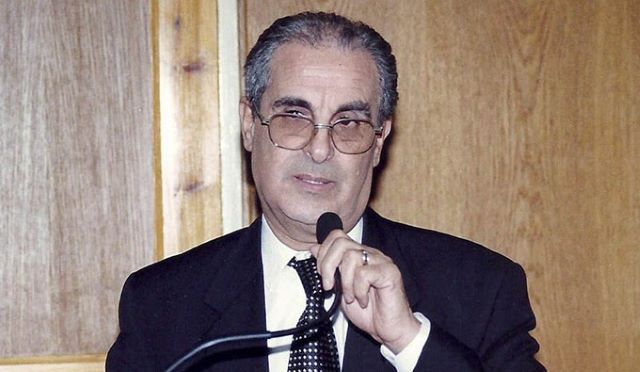

لقد كان لهذا الفيلسوف علاقة خاصة بالمغرب، وبشكل رئيسي مع الفيلسوف محمد عزيز الحبابي، حيث استدعاه أكثر من مرة، سواء في إطار الأنشطة الخاصة لـ "جمعية الفلسفة بالمغرب"، أو في صالونه الثقافي، أو في الندوات والمؤتمرات التي نظمتها الجمعية، خصوصا منها "المؤتمر الدولي حول الفلسفة الغدية والعالم ثالثية"، الذي انعقد بالدار البيضاء سنة 1984. وقد شهدت هذه اللقاءات مناقشات غنية بين الفيلسوفين المغربي والبينيني، دارت حول "الفلسفة الإفريقية"، والهوية الإفريقية، والأصالة، والتراث، والاستلاب، والمركزية الأوروبية، والأسطورة، والمتخيل الجمعي، والعقلانية، والحرية، والنهضة... وغيرها من الموضوعات التي صاغها الفيلسوف المغربي، في كتابيه: "من الكائن إلى الشخص"، و"الشخصانية الإسلامية"؛ أو تلك التي دافع عنها بولان هونطوندجي، في كتابه عن "الفلسفة الإفريقية".

ويتعين التنويه بأن محمد عزيز الحبابي كان المفكر المغربي، الوحيد تقريبا، الذي جعل من إفريقيا موضوعا لاهتماماته الفكرية، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي. ولعل الدراسة التي أنجزها الباحث لحسن تفروت، بعنوان: "الشخصانية الإفريقية في فلسفة محمد عزيز الحبابي"، بمناسبة الندوة التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية سنة 2018 حول المنجز الفلسفي لمحمد عزيز الحبابي، تبين -الدراسة- انشغال هذا المفكر بالإشكاليات التي كان المفكرون الأفارقة يطرحونها على ذواتهم، وعلى ثقافاتهم، وعلى مجتمعاتهم، وعلى العالم.

يندرج كتاب هونطودجي في سياق الرد على رجل الدين البلجيكي "بلاسيد طانبلز Placide Tempels"، الذي نشر كتابا سنة 1947، بعنوان: "فلسفة البانتو"، ضمن منشورات "بريزانس أفريكان" التي كان قد أسسها آليون ديوب. وبمجرد صدور الكتاب نوَّهت به نخبة من المثقفين الأفارقة، وعلى رأسهم ليوبولد سيدار سانغور والشيخ آنتا ديوب، معتبرين إياه كتابا يخرج عن التصور الكلاسيكي للفلاسفة الأوروبيين للفلسفة وللعالم مثل هيوم، كانط، وهيغل وغيرهم؛ وأن الكتاب يطرح، لأول مرة، إمكانية الحديث عن وجود "فلسفة إفريقية".

ولعل التنويه الذي حظي به مؤلف "فلسفة البانتو" من طرف مثقفين كبار هو الذي دفع بهونطوندجي إلى اعتبار أن ما يمكن نعته بـ "الفلسفة الإفريقية" لا يستقيم من دون نقد "الإثنو-فلسفة"، وتعرية مقاصد من يقول بها من المثقفين الأوروبيين الذين سعوا، بطرق متنوعة، إلى "البحث المُتخيَّل عن فلسفة جماعية ثابتة ومشتركة بين جميع الأفارقة، حتى ولو كانت لاواعية" (ص 21)؛ أي أن "الإثنو-فلسفة" تعتمد، في الواقع، على أسطورة مفادها أن الفلسفة نسق وليست تاريخًا، كما تستند إلى ما يشبه الشطط باعتبارها الآداب الشفوية الإفريقية، بالخصوص، لها حمولات فلسفية، حتى وإن لم تتقدم بوصفها كذلك.

وقد تقصَّد كل من بولان هونطوندجي، وأيضا فابيان إيبوسي بولاغا Fabien Eboussi Boulaga الكامروني، الذي نشر كتابه: "أزمة المانتو؛ الأصالة الإفريقية والفلسفة" سنة 1977 هو كذلك، إلى كشف خلفيات دعوة "الإثنو-فلسفة" الكولونيالية، التي تتكئ على نظرة عمياء واختزالية، وغير قادرة على فهم الثقافات الإفريقية في تعدديتها. لذلك كانت الحاجة إلى بناء ما سماه هونطوندجي بـ "إطار نظري" ينتج شروط إمكان فلسفة إفريقية تستلهم مختلف أنماط المعارف التي غالبا ما صنَّفها العديد من الدارسين بكونها "تقليدية" أو "تراثية". ودعا إلى تفكيك مقومات المركزية الأوروبية، التي توهَّمت أن فهمها لِما هو كوني يصلح لكل المناطق ولكل المجتمعات؛ كما طالب بالحاجة إلى الانخراط في إعادة قراءة المعارف المحلية من داخلها، من دون أية نزعة نوستالجية، بهدف صياغة تصور جديد لا يرتهن لأية نزعة منغلقة على ذاتها، أو لأي تأويل نسبوي للواقع والتاريخ.

ويؤكد سليمان بشير ديان في مقدمته للكتاب الذي خصصه الباحث الشاب "بادو ندو"، بعنوان: "بولان هونطوندجي؛ دروس الفلسفة الإفريقية" (2023)، على أن فهم موقف هذا المفكر يستدعي استحضار فلسفة هوسيرل، الذي اشتغل على أعماله أثناء دراسته للفلسفة في فرنسا، والتي تقضي بتوافر إرادة فهم الثقافات من داخلها، وإدماج الفلسفة "في عالم الحياة"، ما دام الأمر يفترض الانطلاق من المشاكل التي يطرحها العالم، وليس من التمثُّلات التي يمكن أن تكون لنا عنه.

ولعل وفاة بولان هونطوندجي تدعونا، بطريقة ما، إلى الانتباه لِما أصبحت تتوفر عليه بعض البلدان الإفريقية من فلاسفة ومبدعين ومثقفين ينتجون نصوصا وصورا وكتابات تحتاج منا إلى اهتمام ودراسة. فكثيرة هي الخطابات والكتابات، في المغرب وفي العالم العربي، تتحدث عن إفريقيا وكأنها عبارة عن عمل بلاغي؛ أو أنها موضوع يدخل في سياق احتفال دي طابع موْسمي تتخلله ندوات، وعروض فنية، وسينمائية، وسياسة تواصلية كثيرا ما تبدأ وتنتهي من دون أن تترك أي صدى أو أثر، ولا تنتج تراكمًا يمكن البناء عليه.

فالتفكير في هذه الإفريقيا يتطلب، في الواقع، سياسة بحث مؤسسية مُستدامة لِما تعرفه من مخاضات، وتحولات، وانقلابات، وإبداعات، وكتابات؛ والانتباه المستمر إلى ما يمكن أن يتداعى عنها من انعكاسات على المغرب؛ لاسيما وأن بلدانا إفريقية غير فرانكوفونية، كنيجيريا على سبيل المثال، تحولت، طيلة العقد الماضي، إلى مُختبر فعلي في حقول الإبداع كافة، وإلى نموذج مرجعي للعديد من شباب بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها البلدان الفرانكفونية.

وتؤكد الوقائع أن إفريقيا ليست مجرد "قارة"، وإنما هي "عوالم" ساهم الغرب في صنعها، سواء باعتباره اختلافًا ثقافيًا يشكل جزءًا من نظرة الأفارقة إلى ذواتهم، كيفما تقدم إليهم، سواء بوصفه شريكًا متساويًا، وهو أمر لم يرِد ولا يبدو أنه وارد في المدى المنظور، أو في هيئة غازٍ، وبصفات متنوعة التبريرات والأدوات، أو باعتباره كيانًا متغطرسًا دائما، أو مهادنًا، أحيانا. فالآخر الغربي حالّ في المجال الوجودي للهوية؛ إنه يمثل، وبشكل مُفارق، موضوع إغراء ومنبعًا للحيطة والحذر.

لذلك يستدعي طرح إفريقيا كموضوع إشكالي، من طرف مُثقَّفيها الجدد، التخلص من ثنائيات: ماضي/ حاضر، أصالة/ حداثة، هوية/ استلاب، إفريقيا/ عالم؛ والتبرم من التعبير عن ذلك داخل أطر فكرية ونفسية تعطي لهذه الثنائيات مضامين "جوهرانية"، لا تراعي مفعولات التغيير أو الازدواجية أو الخلخلة التي يتعرض لها الأشخاص والأوطان والثقافات. الأمر الذي يتطلب بذل المجهود للتفكير في التغيرات التي تحلّ في بلدانها، ومساءلة نقائصها وفسادها، وهشاشتها، وقوتها وتجاربها البناءة، بدل سلوك سبيل اللامسؤولية من خلال الاطمئنان إلى سهولة إسقاط كل أعطاب إفريقيا على الغرب، أو على الاستعمار، أو على الآخرين الكثُر الذين يتهافتون على عوالمها.

لا جدال في أن هويات الأفارقة -حتى السياسية- تتعرض للتبدّل والتفكّك وإعادة بناء لا متوقفة، وبأن هويات جديدة تتشكل وتتساكن مع القديمة، سواء حصل ذلك على امتداد العقود المنصرمة، أو يحصل في زمن العولمة والإنترنت، وتأثيرات التكنولوجيات الرقمية على علاقات الأفارقة بالزمن، والديمومة، والفضاء، وطرق العيش، وعلى الفعل والإبداع والابتكار. ولذلك تفترض هذه المعطيات النظر إلى ما يتخطّى الأصول، والانتماءات، والأديان، واللغات؛ ومن أجل الاضطلاع بهذا العمل الرامي إلى إعادة بناء الذات، كان لزاما على المفكرين الأفارقة، منذ بولان هونطوندجي، القيام بنقد مزدوج: أولا، كشف العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي الذي قام به الاستعمار وما يزال يقوم به بطرق مُقنَّعة؛ وثانيا التحرر من العنف الإبستمولوجي الذي تركه الإنتاج العلمي "الكولونيالي".

لذلك انتبه هونطوندجي، في وقت ما، إلى ما كان يكتبه المفكر المصري سمير أمين ويقوم به في السينغال وفي إفريقيا، ليدخل في مسارات عملية تدعو إلى التحرر، فعليا، من أسباب التخلف، والسيطرة، والتسلطية، والاستلاب. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن سمير أمين يمثل المثقف العربي الوحيد الذي اختار الاستقرار والتدريس والعمل في إفريقيا؛ حيث كوَّن ما لا يقل عن جيلين من الباحثين، والأساتذة، والخبراء، وأنشأ أهم مركز بحث (كوديرسيا) يحظى باحترام دولي في إفريقيا جنوب الصحراء؛ وأطلق، من موقعه الاعتباري الدولي، حركية فكرية ذات أبعاد علمية ونقدية تركت آثارا كبيرة على التفكير الإفريقي في ذاته. وقرر البقاء في داكار إلى أن وافته المنية.

ففي العقود الثلاثة الأخيرة، تَكَوَّنَ جيل من المثقفين والمفكرين الأفارقة فرضوا ذواتهم في مختلف بلدان إفريقيا، بل وفي كبريات الجامعات عبر العالم، على صُعد الإبداع والفكر النظري والفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ وتشكل وعي بأن التفكير في حاضر وتطلعات إفريقيا يدخل في صلب تحولات العالم المعاصر، خصوصا وأن هذا العالم لم يعد يعرف مركزا واحدا، وبأن نخب القارة، حسب "أشيل مبيمبي"، مطالبة بـ "أفرقنة" القضايا الكونية، بالتحرر من "المَرض الكولونيالي"، ومن الشعور بالنقص، لاسيما حين نعلم بأن إفريقيا تختزن "موارد لا محدودة من الممكنات".