في مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية والاجتماعية، يظلّ السؤال الحقيقي ليس: ماذا قيل في بعض كتب الفقه القديمة؟ بل: كيف تُفهم الشريعة في ضوء مقاصدها الكلية، ونصوصها القطعية، وواقع الإنسان المتغيّر؟ إن الفقه، بوصفه اجتهادًا بشريًا، ليس هو الدين ذاته، وإنما هو محاولة تاريخية لفهم الدين وتنزيله على واقع مخصوص. ومن هنا فإن الجمود عند أقوال فقهية وُلدت في سياقات صراعية ماضية، ثم إسقاطها على واقع عالمي متشابك، لا يخدم لا الدين ولا الإنسان.

لقد قرر القرآن منذ بدايات التنزيل أن علاقة المسلم بالآخر الإنساني تقوم على قاعدة أخلاقية عامة، تتجاوز الانتماءات الدينية الضيقة، فقال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، فجعل “الناس” جميعًا محلّ الخطاب، لا المؤمنين وحدهم. وقال سبحانه: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. وهذه الآية تمثل أصلًا محكمًا في باب العلاقات الإنسانية؛ إذ جمعت بين “البر” و”القسط”، والبر مرتبة أخلاقية أسمى من مجرد العدل، وهو نفس اللفظ الذي استُعمل في أعظم علاقة إنسانية بعد التوحيد، وهي علاقة الوالدين بأبنائهم.

إن التهنئة، من هذا المنظور القرآني، ليست فعلًا عقديًا، بل سلوكًا إنسانيًا يدخل في دائرة البر والإحسان، ما دام خاليًا من الإقرار الباطني أو اللفظي بعقائد مخالفة للتوحيد. ولو كانت المجاملة الاجتماعية تُعدّ إقرارًا عقديًا، لكان القرآن قد سدّ هذا الباب ابتداءً، لكنه على العكس فتح أبواب التعايش، وشرع الزواج من أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وأباح طعامهم بقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾. وهذه العلاقات لا تقوم إلا على التداخل الاجتماعي العميق، والتواصل الدائم، والمشاركة الوجدانية في الأفراح والأحزان.

وقد عبّر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البعد الإنساني بوضوح في سنته العملية، حين قام لجنازة يهودي، فلما تعجب الصحابة قال: «أليست نفسًا؟»، مثبتًا أن الكرامة الإنسانية سابقة على الانتماء الديني. كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى نجران، وأذن لهم بالصلاة في مسجده، وهو أقدس فضاء ديني في الإسلام، فهل كان ذلك إقرارًا بعقيدتهم؟ أم كان تجسيدًا لخلق النبوة القائم على السعة والحكمة؟

إن الخلط بين التهنئة والاعتراف العقدي لا يصمد أمام الميزان المقاصدي للشريعة، ولا أمام النصوص الصريحة التي فرّقت بين “الاعتقاد” و”المعاملة”. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، والنية في التهنئة هي حسن العشرة، لا تبنّي المعتقد. كما قال عليه الصلاة والسلام: «من آذى ذميًا فقد آذاني»، وفي رواية: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة»، وهي نصوص تؤسس لمنظومة أخلاقية تحمي كرامة غير المسلم، وتؤكد أن العدل والإحسان إليه جزء من الدين.

وقد عبّر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البعد الإنساني بوضوح في سنته العملية، حين قام لجنازة يهودي، فلما تعجب الصحابة قال: «أليست نفسًا؟»، مثبتًا أن الكرامة الإنسانية سابقة على الانتماء الديني. كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى نجران، وأذن لهم بالصلاة في مسجده، وهو أقدس فضاء ديني في الإسلام، فهل كان ذلك إقرارًا بعقيدتهم؟ أم كان تجسيدًا لخلق النبوة القائم على السعة والحكمة؟

إن الخلط بين التهنئة والاعتراف العقدي لا يصمد أمام الميزان المقاصدي للشريعة، ولا أمام النصوص الصريحة التي فرّقت بين “الاعتقاد” و”المعاملة”. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، والنية في التهنئة هي حسن العشرة، لا تبنّي المعتقد. كما قال عليه الصلاة والسلام: «من آذى ذميًا فقد آذاني»، وفي رواية: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة»، وهي نصوص تؤسس لمنظومة أخلاقية تحمي كرامة غير المسلم، وتؤكد أن العدل والإحسان إليه جزء من الدين.

أما من الناحية العقدية، فإن الإسلام لا يرى نفسه منقطعًا عن الرسالات السابقة، بل يعتبرها امتدادًا لوحي واحد، قال تعالى: ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾. ومن هذا الإيمان الجامع، ينبع الفرح بالأنبياء والرسل، والدعاء لهم، والسلام عليهم، كما قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾، وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾، وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾، وقال عن يحيى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾، وقال عن عيسى عليه السلام: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾.

فإذا كان القرآن نفسه يربط بين ميلاد الأنبياء والسلام عليهم، فكيف يُستنكر على المسلم أن يعبّر عن الفرح بميلاد نبي كريم كعيسى ابن مريم، من حيث هو نبي ورسول، لا من حيث التصورات اللاهوتية التي خالفها الإسلام؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى بقوله: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي»، فجعل العلاقة به علاقة قرب روحي وعقدي، لا قطيعة وعداء.

إن الفقه المقاصدي، حين ينظر إلى تهنئة النصارى بأعيادهم، لا يقف عند ظاهر الفعل، بل ينظر إلى مآلاته وآثاره، وإلى صورته في ميزان الدعوة والأخلاق. ففي عالم تتصاعد فيه الكراهية، ويُربط فيه الإسلام بالعنف والانغلاق، تصبح هذه السلوكيات الأخلاقية جزءًا من البلاغ العملي للإسلام، وتجسيدًا لقوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.

وعليه، فإن تهنئة النصارى بأعيادهم، متى كانت خالية من الإقرار العقدي، ومبنية على البر وحسن الجوار، لا تتعارض مع التوحيد، بل تنسجم مع روح الشريعة ومقاصدها، ومع السيرة النبوية ونصوص القرآن. وهي تعبير عن إسلام واثق من عقيدته، منفتح في إنسانيته، يدرك أن قوة الدين لا تكمن في الانغلاق، بل في القدرة على الجمع بين الثبات على الإيمان، والرحمة بالإنسان.

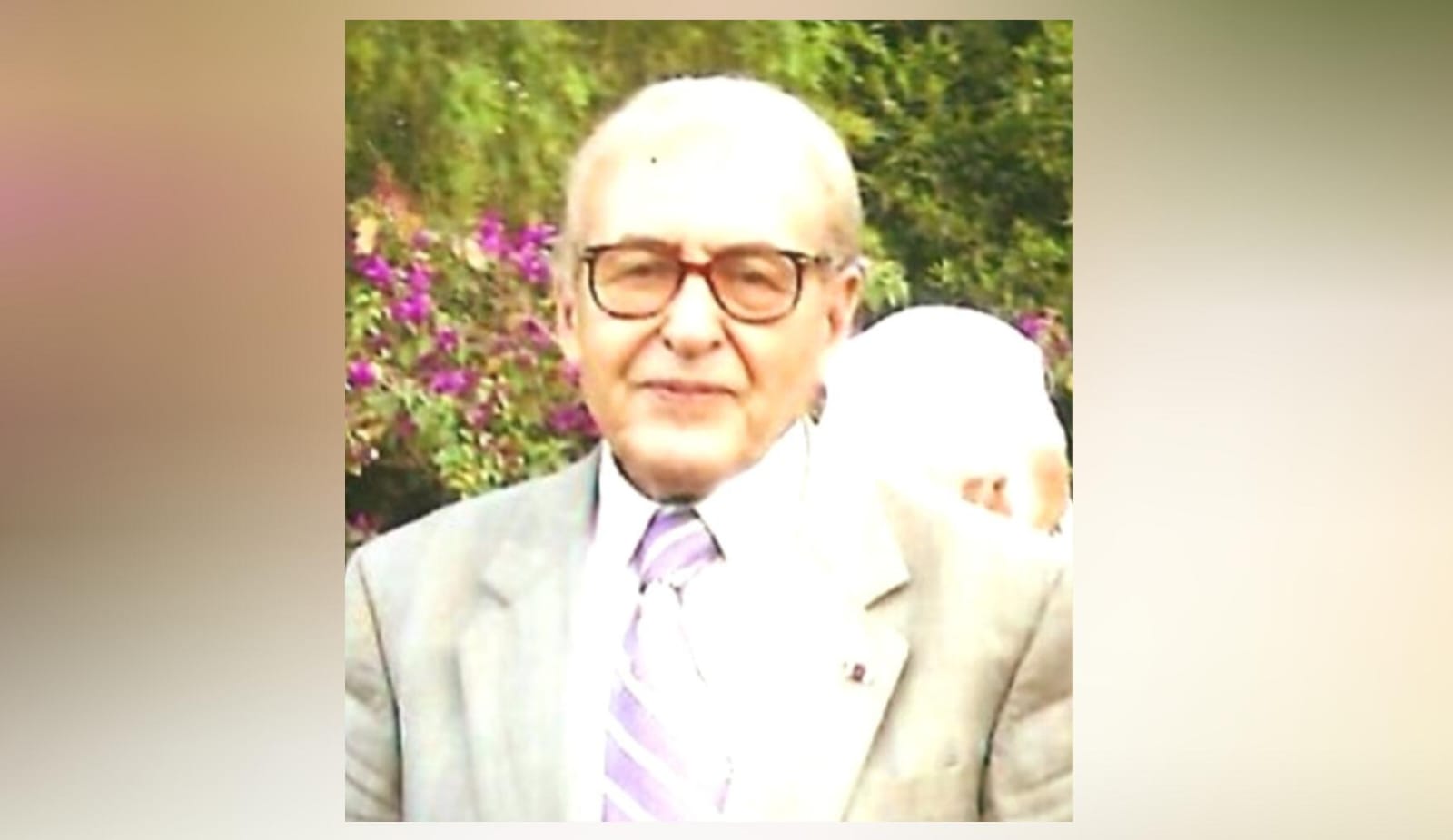

الصادق العثماني، أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية