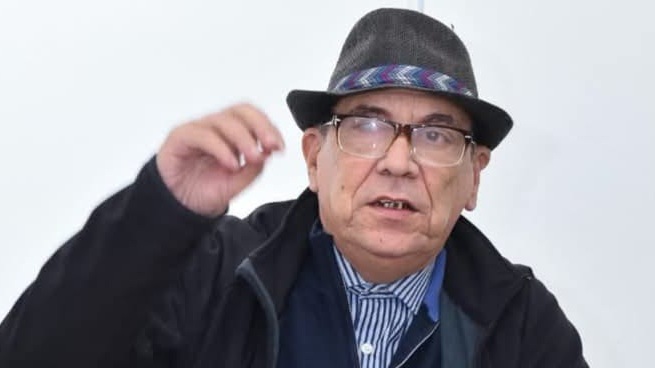

يشهد المغرب سنويا ما بين 13 ألف و15 ألف تظاهرة احتجاجية تقع في مختلف المناطق، لدرجة أن العقل العام المغربي استأنس بهذا المناخ الاحتجاجي. لكن حين خرجت احتجاجات ما يسمى جيل Z، اهتزت النخب السياسية والحكومية والبرلمانية وحدثت لديها الصدمة. في هذا السياق طرحت "الوطن الآن" على محمد حفيظ، أستاذ جامعي وصحافي سابق، سؤال التالي: ما الذي جعل هذه الموجة الاحتجاجية مغايرة لما يمور بمدن المغرب كل شهر؟ هذه الورقة:

عوض أن ينتصر المسؤولون على أسباب الاحتجاجات ودواعيها أصبحوا يسارعون إلى الافتخار بكثرتها وتسجيلها ضمن المنجزات الحقوقية

نعم، يشهد المغرب سنويا آلاف التظاهرات الاحتجاجية في مناطق مختلفة. لكن الاحتجاجات التي أطلقها شباب جيل Z، وإن كان يظهر أنها متشابهة مع الاحتجاجات التي يشهدها المغرب على طول السنة من حيث المطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون، فإنها، من جهة أخرى، مغايرة لها من عدة نَواحٍ تجعلها أقرب إلى احتجاجات أخرى سبق للمغرب أن شهدها في بعض اللحظات المفصلية من تاريخه السياسي، أقول أٌقرب، حتى لا أتحدث عن تطابق تام. وربما لهذا السبب كان التلقي السياسي والأمني والإعلامي بالشكل الذي تابعناه.

وأريد، قبل ذلك، أن أتوقف عند العدد الكبير من التظاهرات التي يشهدها المغرب والتي تعد بالآلاف، كما جاء في سؤالك. لقد لاحظت أن هناك من يسعى إلى التقليل من احتجاجات جيل Z، بدعوى أن مدن المغرب وقراه لا تخلو من احتجاج. بل هناك من يسعى إلى تبخيسها، حين يقول البعض ممن يجلسون على كراسي المناصب الحكومية والمواقع الحزبية عن شباب جيل Z المحتجين إنهم "ما غاديش يخلعونا"، كما لو أن هؤلاء الشباب نزلوا إلى الشارع "باش يخلعو شي واحد". في الواقع، لم ينزلوا "باش يخلعو شي واحد"، بالدارجة، وإنما نزلوا لخلع المسؤولين الفاشلين، بالعربية الفصحى.

في رأيي، لا ينبغي أن يتحول هذا العدد الكبير من الاحتجاجات التي تعد بالآلاف إلى مصدر فخر واعتزاز بأن المغرب ينعم بحرية التظاهر، حتى إذا احتج شخص أو مجموعة أشخاص، يسارع المسؤولون إلى القول إن الأمر عادي، ويسجلونه في المنجزات الحقوقية، ما دام المحتجون نعموا بحقهم في الاحتجاج ومارسوا احتجاجهم بكل حرية ودون أن يتعرضوا لمكروه. يظهر المسؤولون كما لو أن هذا يكفيهم ويُعفيهم من التفاعل مع المحتجين ومعالجة مشاكلهم.

الاحتجاج رسالة من المحتجين إلى المسؤولين لتنبيههم إلى أن شيئا ما ليس على ما يرام، وأن عليهم أن يتدخلوا لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وليس من أجل التظاهر في حد ذاته ورفع الشعارات ومغادرة المكان وينتهي الأمر بسلام وأمان.

الاحتجاج له أسبابه ودواعيه. ولا يمكن للمسؤولين أن يفتخروا إلا إذا انتصروا على هذه الأسباب والدواعي، لا أن يفتخروا بكثرة الاحتجاجات، لأن هذه الكثرة تفيد بأن المسؤولين فاشلون في معالجة المشاكل وتلبية المطالب. ثم إن العدد الكبير للتظاهرات الاحتجاجية يعكس الحجم الكبير للمشاكل التي يعاني منها المحتجون، مثلما أن احتجاج مختلف الفئات بالمجتمع يعني أن المشاكل تمس الجميع.

إن التفاخر بالأرقام الفلكية للتظاهرات الاحتجاجية بالمغرب من طرف المسؤولين، كلما خرجت مجموعة أو فئة من المواطنين للاحتجاج، يرسل رسالة عكسية إلى المتضررين من الأوضاع الاجتماعية أو غيرها، مفادها أن هذه التظاهرات لا تنفع في تحقيق المطالب. ولا أحتاج هنا إلى التذكير بأن هذا النوع من الرسائل السلبية يشكل خطرا على الدولة والمجتمع معا. فما الذي على المواطنين أن يفعلوه إذا لم يكن لاحتجاجاتهم أثر على السياسات المتبعة؟

احتجاجات جيل Z وطنية بالمعنيين الترابي والمطلبي وبالمعنى السياسي أيضا

أعود إلى تظاهرات جيل Z. وفي رأيي، فلكي نفهم الأثر الذي خلفته الاحتجاجات التي أطلقها شباب هذا الجيل عبر منصة رقمية، ينبغي ألا نتوقف فقط عند مصطلحي "تظاهرة" و"احتجاج"، أو عند عبارة "تظاهرة احتجاجية" التي وردت في سؤالك. فالأمر لا يتعلق بتظاهرة احتجاجية مثل التظاهرات التي تشهدها مدن المغرب وقراه على طول السنة، حتى وإن كان هناك اشتراك في الأسباب والدواعي التي تقف وراء الخروج إلى الشارع، وهي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المغاربة ومن مختلف الفئات الاجتماعية.

الأمر يتعلق باحتجاج جيل، وليس باحتجاج فئة أو قطاع، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من الاحتجاجات الفئوية أو القطاعية. لنتذكر احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة في 2023، التي كان لها وقع كبير على الحكومة وعلى مؤسسات الدولة التي انخرط بعضها في البحث عن حل، بعدما طال أمدها، حيث خاض الطلبة أطول إضراب جامعي في المغرب تجاوز 11 شهرا، وكان مرفقا بوقفات ومسيرات وصل صداها إلى المحاكم. وقبلها، احتجاجات الأساتذة المتعاقدين الذين أطلقوا حركة احتجاجية كبيرة في بداية 2018 واستمرت سنوات بعدها.

ما يميز احتجاجات جيل Z هو أنها احتجاجات بِاسْم جيل، وليس باسم فئة أو قطاع. فرغم أنها ترفع مطالب اجتماعية ظلت تُرفع منذ سنوات بل منذ عقود، مثل الصحة والتعليم، أو مطالب ذات بعد سياسي، مثل محاربة الفساد، فإن هذه الاحتجاجات تأخذ طابعا آخر حين يدعو لها وينفذها ويرفع شعاراتها مواطنون باسم جيل، بغض النظر عن اختلاف الفئات الاجتماعية للمنتسبين إليه أو اختلاف أوضاعهم الاجتماعية أو المهنية او التعليمية... إلخ.

وعلينا ألا ننسى أن الأمر يتعلق باحتجاج ذي بعد وطني، وهو يختلف عن الاحتجاجات المحلية، التي لا تكاد تتوقف. وعلى سبيل المثال، يمكن التذكير بالاحتجاجات المحلية التي شهدتها مناطق مختلفة من المغرب فقط خلال هذا الصيف الذي ودعناه قبل أيام، مثل احتجاجات آيت بوكماز حين نظمت الساكنة مسيرة صوب مقر عمالة إقليم أزيلال. وبعدها احتجاجات آيت عبي بجماعة تيلوكيت في مسيرة باتجاه عمالة إقليم أزيلال أيضا. وقبلهما احتجاجات دواوير أوزيغمت بإقليم تنغير في مسيرة باتجاه العاصمة الرباط. وتلت هذه الاحتجاجات الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة مدينة أكادير أمام مستشفى الحسن الثاني... إلخ.

فهذه كلها احتجاجات ذات بعد محلي تخوضها ساكنة منطقة معينة بملف مطلبي محلي. وإذا كانت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وطلبة كليات الطب والصيدلة ذات بعد وطني، فإنها فئوية أو قطاعية، حيث تخوضها فئة معينة بملف مطلبي فئوي أو قطاعي. أما احتجاجات جيل Z، فهي احتجاجات ذات بعد وطني على المستوى الترابي وترفع ملفا مطلبيا وطنيا يهم جميع المغاربة بمختلف فئاتهم وشرائحهم. ولا يقتصر هذا البعد الوطني على الملف المطلبي والامتداد الترابي فقط، بل يتعدى ذلك ليعبر عن مضمون سياسي يعكس وعيا بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين.

ما يميز احتجاجات جيل Zهو أنها خرجت بِاسْم جيل وتَرْفَعُ شعارات مطالب تهم جميع الأجيال

صحيح أن المغرب سبق أن شهد احتجاجات ذات بعد وطني بملف مطلبي وطني، مثل حركة 20 فبراير عام 2011، التي ارتبطت بسياق آخر، فيما عُرف بـ"الربيع العربي"، الذي امتزج فيه العامل المحلي (المغربي) بالعامل الإقليمي (العربي) وحتى الدولي، وكانت على رأس ملفها المطلبي مطالب سياسية.

وصحيح أن هذه الاحتجاجات التي يشهدها المغرب، والتي أشرت إلى بعضها، تشترك في عناصر تجعلنا نعتبر أن احتجاجات جيل Z ليست مقطوعة الجذور، بل هي امتداد للاحتجاجات التي شهدها المغرب، سواء في السنوات الأخيرة التي تغطي عقدا ونصف، مثل حركة 20 فبراير في 2011 وحراك الريف في 2017، أو في عقود النصف الثاني من القرن الماضي، مثل احتجاجات 1965 و1981 و1984 و1990. وحين أذكر هذه الأمثلة، فأنا أستحضر اختلاف السياق التاريخي لكل مرحلة من مراحل العقود الستة الأخيرة من تاريخ المغرب، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا دواعي الاحتجاج وأسبابه المباشرة وغير المباشرة، والجهة الداعية إليه، والفئات التي انخرطت فيه... إلخ.

لكن ما ينبغي الانتباه إليه، ونحن بصدد المقارنة، هو أن احتجاجات جيل Z بقدر ما هي امتداد للاحتجاجات السابقة، باشتراكها معها في هذا العنصر أو ذاك، فإنها تختلف عنها في عدد من النقط. فهي أولا؛ تَنْسِب نفسَها إلى جيل، فمنذ البداية وحتى قبل انطلاق التظاهرات حددت هويتها من خلال اسمها (GEN-Z 212). وهي ثانيا؛ خرجت من عالم افتراضي إلى عالم واقعي عبر منصة رقمية لا يستخدمها إلا هذا الجيل. وهي ثالثا؛ رفعت عند انطلاقها مطلبين اجتماعيين فقط، وهما الصحة والتعليم، ولكنهما مطلبان يتصدران المشاكل التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من المغاربة ومن جميع الأجيال، قبل أن تُتبِعَهما بمطلب محاربة الفساد الذي يضفي عليهما طابعا سياسيا ويجد صداه لدى كل من يشعر بأنه متضرر من السياسة المتبعة من طرف الدولة. وهي رابعا؛ نأت بنفسها عن ممارسة السياسة وعن الأحزاب السياسية، وإن كان الأمر في الحقيقة يتعلق بنأي عن نوع من السياسة وعن نوع من الممارسة الحزبية السائدة للسياسة، ويمكن لهذا الجيل الذي أعلن أن لا صلة لها بالسياسة وبالمطالب السياسية وبالشعارات السياسية أن يهيئ الشروط للسياسة كما ينبغي أن تكون. ولذلك، يمكن القول إن احتجاجات جيل Z ضد السياسة ومن أجل السياسة؛ ضد السياسة التي سادت، ومن أجل السياسة كما يجب أن تكون.

لهذا السبب حكومات بنكيران والعثماني وأخنوش هي المستهدَفة أكثر من غيرها باحتجاجات جيل Z

وأريد أن أشير هنا إلى أن الشباب الذين خرجوا للتظاهر في الشارع بعدد من المدن تلبية لنداء "جيل "Z عبر منصة ديسكورد، التي تحولت من منصة ألعاب إلى غرفة لتنظيم الاحتجاجات، لم يعيشوا في الميدان تظاهرات حركة 20 فبراير، وبعضهم لم يعش حراك الريف. فأصغر المنتمين لجيل Z لم يكن موجودا عند ميلاد حركة 20 فبراير، إذ ازداد بعدها بعام، وكان يبلغ في حراك الريف خمسة أعوام. وأما أكبرهم، فإذا كان قد عاش أحداث الريف، حيث كان يبلغ 20 عاما، فإن عمره عند ميلاد حركة 20 فبراير لم يكن يتجاوز 14 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن جيل Z لم يعش إلا تجربتين حكوميتين؛ تجربة حزب العدالة والتنمية التي دامت عشر سنوات برئاسة عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني، وتجربة حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، التي أقفلت عامها الرابع. لقد فتح جيل Z عينيه ووعيه على هاتين التجربتين اللتين تغطيان عقدا ونصف، وذاكرته لا تحفظ إلا هاتين التجربتين، ولا يعرف من رؤساء الحكومات إلا هؤلاء الثلاثة. وينبغي أن نستحضر هذا في موقفه من السياسة ومن الأحزاب السياسة. وهو حين يُصدر حكمه على السياسة والسياسيين، فإن أبرز من استهدفهم في موقفه هم أولئك الذين عاصرهم، وعاصر السياسات التي انتهجوها، والتي فشلت في تلبية احتياجات المغاربة في مجالات التعليم والصحة والشغل والكرامة والعدالة، كما عجزت عن محاربة الفساد الذي استشرى بشكل خطير، بل جرى التطبيع معه حتى أصبح ممارسة معتادة من قِبَل المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.