التغير المناخي ليس ظاهرة مغربية فقط، لكن التعامل معه يختلف من دولة إلى أخرى

التغير المناخي ليس ظاهرة مغربية فقط، لكن التعامل معه يختلف من دولة إلى أخرى لم تعد الحرارة في المغرب مجرد ظاهرة موسمية تتفاقم تأثيراتها عاما بعد عام، بل تحولت إلى كارثة تتربص بنحو ثلث سكان المغرب، وذلك في صمت لافت ومقلق من صناع القرار، وغياب فاضح لأي استراتيجية وطنية جدية قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة للتأهيل والبناء.

فبموجب هذا التخلي السافر، تحول شريط واسع من الأراضي البعيدة عن السواحل «من فݣيݣ إلى السمارة؛ ومن ميدلت إلى الراشيدية وزاݣورة؛ ومن بني ملال إلى خريبكة وتارودانت؛ ومن بنݣرير إلى قلعة السراغنة، ومن فاس إلى والماس.. إلخ» إلى قطعة من «جهنم» تتجاوز الشرط المناخي والجغرافي، إلى الشرط البشري ما دامت المنتوج الطبيعي لهشاشة البنية المجالية والاجتماعية بالمغرب، فضلا عن كونها نتاجا لتراخي السلطة العمومية في وضع سياسات استباقية، الأمر الذي حول «الحرارة» إلى لعنة موسمية تهدد التوازن البيئي والسكاني بهذه المناطق، ما تردد الألسنة بشأنها «اللطائف» «اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير».

ففي كل صيف، تتحول مناطق شاسعة إلى «شريط جحيمي»، حيث يواجه السكان لهيب الحرارة بصدر مؤسساتي على إلا مما جلد به ظل شجرة إذا توفرت، إذ ليس لا مخططات استعجالية، ولا حماية مدنية مجهزة، ولا حتى وعي مجتمعي بمخاطر الوضع الفادح الذي يستمر في تهديد حياة المسنين والرضع، بل في اندلاع هجرة جماعية اضطرارية، وترك «الجحيم» للأشباح!

الكارثة التي تقع خلال الصيف، إذن، لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة ومواجهتها بأجساد عارية، بل تمتد إلى التبخر المقلق للفرشة المائية، وانهيار الفلاحة التقليدية، ونزيف ديمغرافي خطير نحو المدن الساحلية، قد يؤدي – إن استمر – إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وتحويلها إلى خرائب، كما وقع سابقا مع مجموعة من القرى والدواوير بالجنوب الشرقي، بزاكورة وامحاميد الغزلان، والكثير من القرى التي كانت تحتضنها صحراء شݣاݣة، بعد نضوب بعض روافد وادي درعة. وهو ما يؤكد انتفاء العدالة الاجتماعية في التعامل مع موجات البرد أو الحرارة، ذلك أن «العدالة، كما يذهب إلى ذلك الفيلسوف الأمريكي جون رولز في كتابه «المدينة العادلة»، «ليست فقط في القوانين، بل في توزيع الفرص والموارد على الجغرافيا والسكان». وإذا كانت العدالة المجالية أحد تجليات التنمية المتوازنة، فإن المغرب يبدو وكأنه يدير ظهره لساكنة نظر إليها، سوسيولوجيا، «حامية للعرش»، كما كان نشاطها الفلاحي والغذائي عماد الاقتصاد الوطني.

إن ما يهدد المجتمعات في أوقاتنا الراهنة، بحسب عالم الاجتماع أولريش بيك، في نظريته عن «مجتمع المخاطر»، ليس فقط الكوارث الطبيعية، بل كذلك «افتقار المجتمعات الحديثة إلى البنيات والمؤسسات القادرة على الاستباق والتعامل». وهذا تمامًا ما ينطبق على واقع الحال في المغرب، حيث لا يظهر في الأفق أي تصور مستقبلي يضع هذه الرقعة الجغرافية في قلب القرار العمومي.

إن الفقر، من منظور التنمية البشرية، كما صاغها المفكر أمارتيا سن، «لا يُقاس فقط بعدم توفر الموارد، بل بانعدام القدرة على توسيع خيارات الحياة». وما نراه اليوم في الكثير من جهات المملكة هو تقييد متزايد لقدرة سكان الداخل على الاختيار: لا قدرة على البقاء، ولا إمكانية للترفيه، ولا أمل في التغيير. ومن ثمة، فلا سبيل لإحداث الفارق بين اليوم وغدا إلا بمراجعة عميقة وشاملة لمفهوم التنمية الترابية وثقافة القرب، وذلك من خلال إعادة الاعتبار لساكنة المناطق المنكوبة، ليس فقط من باب العدالة المجالية، بل من باب الدفاع عن العمران، وعن الاستقرار الوطني نفسه.

اما مشاهده في الكثير من المناطق، لا يتعلق إطلاقا بـ «التغير المناخي»، بل بلامبالاة سياسية وتهميش وتمييز ترابي «المغرب النافع/ المغرب غير النافع». ذلك أن الحكومات المتعاقبة لم تستخلص العبر من الفواجع السابقة، ولم تلتفت لحقيقة أن شبح الحرارة بات اليوم قضية أمن بيئي واجتماعي واقتصادي، وهو ما يتطلب وضع خطة متعددة الأبعاد، تبدأ بتحديد خارطة الأقاليم الأكثر هشاشة، وتنبني على عشرة محاور استراتيجية عاجلة:

- التشجير الكثيف في المدن والقرى المتضررة، لتلطيف المناخ والحد من الجفاف.

- إحداث مسابح ومتنزهات حضرية توفر للساكنة فضاءات للاسترخاء والنجاة من الحر القاتل.

- جلب الماء أو تحليته، لضمان الأمن المائي الضروري للشرب والفلاحة.

- اقتناء طائرات إطفاء الحرائق لمواجهة الكوارث الطبيعية المتكررة في الواحات والغابات.

- إحصاء الفئات الهشة من مسنين ومرضى ورضع لمواكبتها ميدانيًا وتوعويًا.

- تفعيل غرفة قيادة صيفية بوزارة الداخلية لمواكبة أزمات الحرارة ميدانيًا بفعالية.

- إحداث "شيك العطلة" لتمكين العائلات الفقيرة من إرسال أبنائها لمناطق جبلية أو ساحلية.

- تهيئة العمران وفق معايير مناخية جديدة تراعي موجات الحر وتحد منها.

- تشجيع البحث العلمي في معاهد الزراعة والغابات حول النباتات الملائمة للمناخ الجاف.

- إطلاق حملات تواصلية دائمة ومقنعة تحفّز الساكنة على الانخراط في مواجهة الخطر.

- إحداث مسابح ومتنزهات حضرية توفر للساكنة فضاءات للاسترخاء والنجاة من الحر القاتل.

- جلب الماء أو تحليته، لضمان الأمن المائي الضروري للشرب والفلاحة.

- اقتناء طائرات إطفاء الحرائق لمواجهة الكوارث الطبيعية المتكررة في الواحات والغابات.

- إحصاء الفئات الهشة من مسنين ومرضى ورضع لمواكبتها ميدانيًا وتوعويًا.

- تفعيل غرفة قيادة صيفية بوزارة الداخلية لمواكبة أزمات الحرارة ميدانيًا بفعالية.

- إحداث "شيك العطلة" لتمكين العائلات الفقيرة من إرسال أبنائها لمناطق جبلية أو ساحلية.

- تهيئة العمران وفق معايير مناخية جديدة تراعي موجات الحر وتحد منها.

- تشجيع البحث العلمي في معاهد الزراعة والغابات حول النباتات الملائمة للمناخ الجاف.

- إطلاق حملات تواصلية دائمة ومقنعة تحفّز الساكنة على الانخراط في مواجهة الخطر.

إلى جانب ذلك، بات من الضروري ربط هذه المناطق بشبكات نقل سريعة تسهّل التنقل اليومي نحو الشريط الساحلي، وتوفير مكيفات هوائية ودعم فواتير الكهرباء، كي لا تصبح أدوات النجاة عبئًا جديدًا يضاف إلى المعاناة.

إنها خطوات لا تحتمل التأجيل، لأن المؤشرات واضحة: نزيف الهجرة الداخلية في تصاعد، والأرض تفقد قدرتها على العطاء، والإنسان يضيق عليه الخناق بين حرارة الجو وبرودة الاهتمام.

إن الجحيم الحقيقي ليس فقط في درجات الحرارة المرتفعة، بل في "التواطؤ الصامت" لمؤسسات باردة، لا تملك الحماسة ولا الخيال ولا الحس الاستباقي لحل المشاكل، وتكتفي بإدارة الوقت حتى تحل الكارثة، فتلجأ إلى الاستنجاد بالجيش، وأحيانا تترك الأرض «لرب قادر على حمايتها».

لقد حان الوقت للاعتراف بأن المناطق الداخلية لا تحارب الحرارة فقط بإمكانيات بدائية، بل تقاوم التهميش والإقصاء، وتحلم بحياة كريمة تحت شمس عادلة، لا تحرق ولا تُقصي.

كان المهاتما غاندي يردّد أن «الاختبار الحقيقي لأي أمة هو كيف تعامل المناطق التي لا صوت لها»، وما من منطقة اليوم

في المغرب تهمس بصمت مدوٍّ مثل المناطق الداخلية، التي تنزف في غياب الاهتمام وتُحرم من امتيازات المواطنة المتكافئة. فالحرارة وحدها لا تقتل. بل القاتل الحقيقي هو إجماع الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة على تجاهل المناطق الداخلية وإقصاؤها من الرادار العمومي، وهذا ما وصفه إيفان إيليتش بـ «الإقصاء الصامت»، أي حين لا يُقتل الناس بالرصاص، بل بالإهمال الإداري والبُعد عن القرار. ذلك أن الحرية، بمفهومها الجديد المرتبط بالتنمية البشرية، كما بلورها أمارتيا سن، «هي توسيع الإمكانات». فإذا كانت المناطق المتضررة من الحرارة تحرم من أبسط إمكانيات البقاء الآمن على قيد الهواء، فإن أي حديث عن المواطنة يصبح زائفا، والو من «البلادة الاستراتجية»، كما وصفها عالم السياسة جوزيف ناي، الأمر الذي لن يُنتج إلا مزيدًا من فقدان الثقة، وشرخا عميقا يتنامى بين الدولة والمجتمع.

نعم، صحيح أن التغير المناخي ليس ظاهرة مغربية فقط، لكن التعامل معه يختلف من دولة إلى أخرى. الدول التي تحترم شعوبها تهيئ البنيات، بل تحوّل الكوارث إلى فرصة البناء والاستثنار. أما الدول التي تنام على حرائقها، فلن تستيقظ إلا على رمادها، وسيكون من العسير عليها أن تدعي أنها طائر الفينيق الذي ينبعث من رماده!

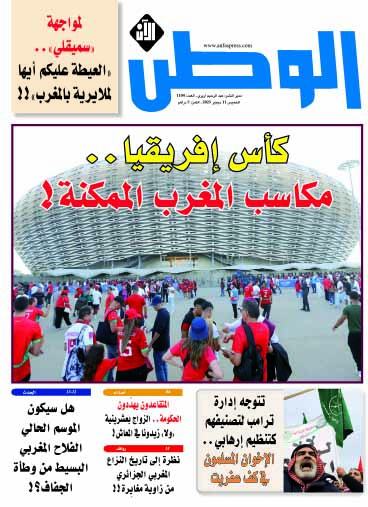

تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"