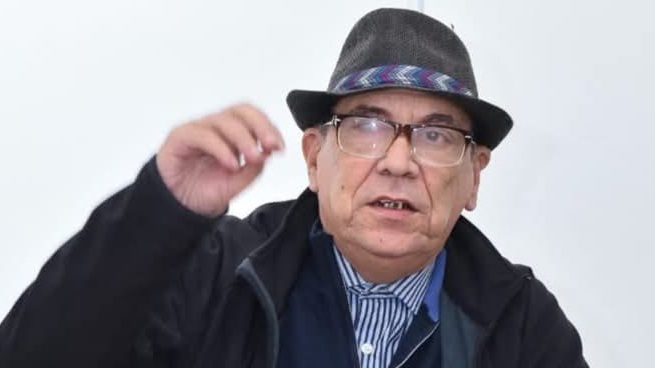

بداية انشغال الشاعر والأديب المغربي مراد القادري، بكتابة الشعر وقع في منتصف التمنينات من القرن المنصرم، ولم يقتصر على ذلك بل أسهم في الانخراط وتأسيس مؤسسات ثقافية، تعمل على التخطيط الثقافي، مما قاده إلى رئاسة بيت الشعر في المغرب ، وبالنظر إلى مساره المهني والوظيفي، يتضح أن القادري مشغول بالشأن الثقافي سواء على المستوى المغربي أم العربي أم الدولي، وقد صدر له العديد من المؤلفات الأدبية، الشعرية والنقدية، ومن دواوين الشعرية:

حروف الكف"، (1995)، و" غزيل البنات"، (2005)، و" طير الله "، (2007)، و" طرامواي"، (2015)، و" ومخبّي تحت لساني ريحة الموت"، (2021).

وفي النقد صدر له:

"جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة، الممارسة النصية عند الشاعر أحمد لمسيح" (2012)، مؤسسة نادي الكتاب، فاس.

وقد تُرجمت جميع دواوينه الشعرية إلى اللغة الإسبانية من طرف فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة مدريد المستقلة. و ديوان " طرامواي" إلى اللغة الفرنسية من طرف الشاعر والمترجم المغربي منير السرحاني، وصدر سنة 2016 ضمن منشورات "لارمتان"LARMATAN بباريس. و بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية والإيطالية والروسية، فيما توجد بعض قصائده الأخرى منشورة ببعض الأنطولوجيات الخاصة بالشعر المغربي، كما شارك داخل المغرب وخارجه في العديد من اللقاءات الثقافية والمهرجانات الشعرية والورشات التدريبية.

نال العديد من التكريمات والجوائز في العديد من الدول العربية والأوربية. وقد العديد أثرت العديد من القضايا الثقافية في هذا الحوار الذي أجريته مع الشاعر المغربي القادري.

- حدثنا عن مراحل تكوين شخصيتك العلمية، والعوامل التي أسهمت فيها؟

وُلدت في مدينة سلا، جارةُ مدينة الرباط، والمدينتان معا يفصلُهما نهر أبي رقراق، حيث يُمكنك العُبور من ضِفّة مدينة سلا إلى ضِفّة مدينة الرباط عبر القوارب التقليدية، كما كان الحال في الماضي، أو مِن خلال استعمال وسائل النقل الحديثة.

بهذه المدينة التي تُعتبر واحدةً من أعرق مُدن المغرب الإسلامي، نشأتُ وكبرت ببيت سلاوي عريق، هو الزّاوية القادرية التي تعودُ جُذورها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، دفين بغداد، والذي وصل بعضُ أحفاده إلى المغرب عبر الأندلس، فكان منهم العلماء والأدباء والشّعراء والمؤرخين و رجالات الحركة الوطنية، الذين أغنوا تاريخ مدينة سلا، و بوّؤوها مكانة علمية مرموقة، كما ساهم رعيلٌ منهم، خلال فترة الاستعمار الفرنسي، في حركة الكفاح الوطني والانخراط في دينامية اجتماعية و تربوية و ثقافية قِوامها الحفاظ على الهوية العربية -الإسلامية ونُصرة اللغة الضاد من خلال فتح مدارس تعليمية بالمدينة لمواجهة مظاهر التغريب والاستلاب التي كان يبتها الاستعمار الفرنسي من خلال مخططاته وبرامجه في التعليم والثقافة والحياة.

في هذا البيت القادري العامر، فتحتُ عيني، وانفتح وعْيي باكرًا على الأدب والفكر، وفهمت أثَر الثقافة الثّمين في حياة البشر، وكيف يمكنُها أنْ تعينهم على فهْم وجُودهم وجعله أكثر قابلية للاحتمال والعيش. لذلك أنا مدين لهذا البيت الذي كان سقفُه عاليا بكل ما يشحنُ الذاكرة الثقافية ويشحذُ الذائقة والوجدان بكلّ ما كان يصلُ يدي من كتب ومطبوعات، غالبيتها يرِدُ من المشرق العربي، وتحديدا من مصر، لبنان، العراق، والكويت.

كانت الزاوية القادريّة بيتَنا الأول، مِن مسجدها المجاور كانت تصِلُني تلاواتُ الذّكر الحكيم وتهجّدات المادحين وابتهالات المصلّين، وبه حضرتُ حلقات المديح النبوي التي كانت تقام في شهر رمضان الأبرك وخلال المناسبات الدينية.

عِلاوة على الأثر البارز الذي مارسه عليّ هذا الفضاء الصوفي في تشْكيل وعيي وذائقتي الثقافية، ثمة رافد آخر ساهم بدوره في ربطي أفقي الإبداعي بالكتابة الشعرية، وأعني به وجودي اليومي إلى جوار الوالد الذي كان يدير مقهى شعبيا بمدينة سلا، وقد كان غالبية زبنائه من الحِرفيين التقليديين والبحارة الذين يمتهنُون الصيد أو قِيادة المراكب التقليدية على نهر أبي رقراق. أعترف أن الطفل الذي كنته كان مشدودا لكلامهم العفوي، ولحواراتهم المضمّخة بالمأثور التراثي والمطعّم بالأمثال الشّعبية وقصائد الملحون ورباعيات سيدي عبد الرحمان المجذوب.

لذلك، يُمكن لي القول إن " الزاوية" من جهة، ومقهى الوالد، من جهة أخرى، لعبا دورا بارزا في حياتي الثقافية والأدبية، لقد شكّلا المكان الأول، الذي لن يصير، مع مرور الوقت، مكانا واقعيّا فحسب، بل ملاذا استعاريا، ما زلتُ، لحدّ الساعة، أمشي فوق تربته، وتحت سمائه لأكتشف ذاتِي التي كثيرا ما فقدْت أثرها في خضمّ ضجيج الحياة…

- بحكم تنوّع اهتماماتك فما الذي قادك إلى كتابة الشعر أولا واهتمامك بالشأن الثقافي والتعليمي ثم الإداري الخاص به؟

- انشغالي الأول بالشّعر الذي شرعتُ في كتابته ونشره ابتداءً من مُنتصف الثمانينيّات من القرن الماضي، لأنخرط لاحقا في العمل الثقافي المدني بعددٍ من المؤسسات الثقافية الوطنية كجمعية الشّعلة، واتحاد كتاب المغرب، وبيت الشعر في المغرب الذي تشرّفت برئاسته منذ سنة 2017. وعلى المستوى العربي، تحمّلت مسؤولية رئاسة مجلس أمناء "المورد الثقافي" وهي مؤسسة إقليمية غير ربحية تأسست بالقاهرة عام 2003 من طرف عدد من المثقفين والفنانين والناشطين المستقلين العرب، لتنتقل لاحقا إلى مدينة بيروت، ويرتكز عملها على دعم الإبداع الفني في المنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقافي داخلها وخارجها، والانتصار لحقّ الفنانين المستقلين في حرية التعبير والتنقل للترويج لأعمالهم الإبداعية، كما تنشغل المؤسسة ببرامج بناء القدرات في مجال الإدارة الثقافية وإنجاز بحوث ودراسات في حقل السياسات الثقافية. وقد سبق لنا في المملكة المغربية، أنِ احتضنّا، بمبادرة من هذه المؤسسة، أول ماجيستير للإدارة والسياسات الثقافية في المنطقة العربية، تمّ توطينُه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء بشراكة مع جامعة هيلدسهايم بألمانيا، وهو الماجيستير الذي تخرّج منه، خلال السنوات الأخيرة، عددٌ من المدراء الثقافيين والباحثين في مجال الإدارة والسياسات الثقافية.

كما أنني أشرف بعضوية المجلس التنفيذي لمنتدى الجوائز العربية الذي يوجد مقره بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو الآخر تجمع عربي ثقافي، يسعى إلى الارتقاء بالجوائز العربية، وتعزيز مكانتها، والتنسيق والتعاون فيما بينها من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، واقتراح أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الجوائز العربية، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز العمل العلمي والثقافي العربي المشترك، وترسيخ هوية الثقافة العربية، وتمتين حضورها في المحافل الدولية.

إنّ ما قادني إلى الشعر، ولاحقا إلى الانخراط في العمل الثقافي المدني المستقل، فكريّا وإداريا، هو الرغبة في تطوير الحياة الثقافية داخل بلدي وفي كل البلدان العربية، بالنظر لكون الثقافة هي المظلة الأكثر رحابة لتجسيد طموحنا الجماعي ورغبتنا المشتركة في تطوير بيئة عربية محفزة للإبداع منتصرة للمعرفة والتقدّم العلمي والفكري والأدبي.

- أنت رئيس مؤسسة "بيت الشعر في المغرب" المغربي، فكيف نشأت وماهي أهدافها؟

بيت الشعر في المغرب هو جمعية مدنية مستقلة، تم الإعلان عن فكرة إنشائها في 8 أبريل 1996. ينحصرُ عمل بيت الشعر في الشعر ولا شيء غير الشعر. وذلك يعني أن الأهداف الرئيسية لهذا البيت تتركز في التعامل مع الشعر كفعلٍ إنساني خلاق وفي اعتبار كرامة الشعراء حقا يتطلبُ دفاعا وصيانة. يسْعى بيت الشعر في المغرب إلى إشاعة روح الأخوة بين الشعراء وتطوير العلاقة مع الشعر في زمن أصبح فيه الشعر مُهددا. خلال مسيرته، الممتدّة على مدى ربع قرن، استطاع بيت الشعر في المغرب أنْ يؤصل أنشطة ثقافية وأعمالا تخصُّ الشعر، على المستويين الوطني والعربي والدولي. أهمّ هذه الأنشطة: مهرجان الشعر الأفريقي، مهرجان الشعر العالمي، والدورات الأكاديمية، وجائزة الأركانة العالمية للشعر، علاوة على إصدار مجلة "البيت" وما يزيد على 200 عنوان في مجال الإبداع الشعري والدراسات النقدية والترجمات من وإلى اللغة العربية.

جدير بالذكر أن بيت الشعر في المغرب وجّه بتاريخ 29 يونيو 1998 نداءً إلى منظمة اليونسكو لإعلان يوم عالمي للشعر. وقد استجابت اليونسكو لهذا النداء وأعلنت في 15 نوفمبر 1999 عن 21 مارس يوما عالميا للشعر.

وبالجملة، فإن بيت الشعر في المغرب الذي يحتفظ بعلاقات قوية داخل النسيج الثقافي والشعري العربي، منذ تأسيسه في أواسط التسعينات (1995) فيما يُشبه أكاديمية مصغرة تفكّر في أسئلة الشعر المغربي في تقاطعاته مع باقي الفنون والمعارف الأخرى، إلى غاية اليوم، وهو يسعى إلى أن يقوم بدوره الثقافي والشعري، ويُسهم من خلال مبادرات أعضائه وانتظام برامجه في إثراء الحياة الثقافية في المملكة المغربية وفق تصور منفتح على المعارف الإنسانية وعلى البُعد الكوني، الذي يتقاطع فيه الشًّعراء ويتحقّق لهم اللقاء الكبير الذي يَسْعدُ باختلاف الجغرافيات الشعرية والثقافية والإنسانية.

- حدثنا عن ديوانك "ومخبّى تحت لساني ريحة الموت" 2021م، وأبرز ما جاء فيه؟

هو الديوان الخامس في مسار الشعري، جاء بعد سِلسلة من الإبدالات الشعرية التي عِشتها نتيجة الاشتباك مع أسئلة الكتابة والحوار مع الذات والعالم. ديوانٌ يحتفلُ بالغياب، ويُومئ بتلويحات مناديل الفقد صوب مناطق الشّعريّ فينا، نحو هشاشتنا وضعفنا وعزلتنا. في كل قصيدة من الديوان، ثمة شيء غائب أو منذور للغياب. على أنّ هذا الغياب، لا يقدر أن يمحيَ كلّ الأثر الذي يظلُ شاهقا بحضُوره. لذلك، ففي كلّ قصيدة أثرٌ بارز، لا تخطئه العين، يتخلّفُ من رماد الموت ويتبقّى من هَسيس الغياب. ففي قصيدة "العكاز" (ص9/10)، تغيبُ الجدّة، ولا يظلّ منها سوى عُكازتها التي كانت مُتكؤُها وسندها في دروب الحياة. أمّا قصيدة "الرجل الذي كان" (ص22/25) فتعبير عن حالة الفقْد الفُجائية التي تداهِمُ بطلَ القصيدة، راكبَ القطار المسافر إلى وجهة ما، وكان معه رفيقُ عربة. رجلٌ طيّب كلما التقت عيناهما ابتسمَ له في لطفٍ ومودّة. وفي لحظةٍ معينة، يغفُو بطلُ القصيدة، وعندمَا يَستفيق، يجدُ رفيق العربة قد غادر القطار… لكنه، على الرغم من ذلك، مازال يستشعرُ حضورَه أمامه، فقد ترك في داخله أثرًا من وجُوده.

ربما، تصدُقُ القصيدةُ على حالتي أنا والسيد محمد بلفقيه، رفيقي في غرفة العزل خلال اجتيازنا لمحنة الكوفيد، لقد كنّا معًا مُستقلّين قطار الحياة، غير أنه في محطة ما، فضّل النزول والمغادرة دونَ أن يثيرَ انتباهي. غادر وقد تركَ فيّ شيئًا منه. أما في قصيدة "الحبل" (ص11/14)، فيظلّ هذا الأخير وحده مشدودًا إلى الأعالي، فيما الماشي فوقه يقرر في لحظة ما الغِياب في مشهدٍ تراجيدي، مُفضّلا تغيير عنوانه والانتماء إلى العدم.

- تُرجمت أعمالك إلى عدة لغات، بما في ذلك الفرنسية والإيطالية والروسية والإسبانية فما إحساسك وأنت ترى قصائدك مترجمة إلى تلك اللغات، ألم يتغير فيها شيء؟

لا شك أنّ القارئ العربي يُدرك الأهمية البالغة للترجمة كرافعة أساسية تُؤمِّن استضافة شعرنا في اللغات الأجنبية الأخرى، وتتيحُ له التحليق بأجنحتها والانفتاح على مساراتها المختلفة والمتنوعة مِمّا يُهيّئ له سبُلَ الاندماج في شِعرية كونية، ويفتحُ له مسالك لعبور الشعر العالمي.

شخصيا، لا يمكنُ لي إلا أن أكون سعيدًا بالعبور الذي حظِيت به قصائدي إلى اللغات الأجنبية، وخاصة إلى اللغة الإسبانية التي استضافت مجموعَ دواويني الشعرية، والفضلُ في ذلك يعود إلى المستعرب الإسباني فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، الأكاديمي والمترجم وأستاذ الثقافة العربية بجامعة مدريد المستقلة، الذي لعب دورًا أساسيا في تجسير العلاقات بين الشعرية المغربية والشعرية الإسبانية بروح طوعية كريمة.

أنا مدركٌ أن قصائدي، وهي تعبرُ نحو اللغات الأجنبية الأخرى، قد عانت من خسارة بعض أجوائها التخييلية ومناخاتها الفنية وتعبيراتها الجمالية، على أنني مدرك، من جهة أخرى، أنها ستكتسبُ، بفضل ضيافة هذه اللغات لها، إلى معانٍ جديدة، ودلالات مبتكرة وملهمة. وأتصور أنّ ذلك مهم للغاية.

علاقة بالترجمة، وبعيدًا عن تجربتي الشخصية، فإننا في بيت الشعر في المغرب، نُولي للترجمة، بما هي فعلٌ ثقافيٌّ متقدّم وعاملٌ مهيمن في التحديث، أهميةً قصوى، ونرى فيها واسِطَة تعارفٍ بيننا وبين العائلة البشرية العظمى، بحسب تعبير ميخائيل نعيمة.

- أنجزت لفائدة الإذاعة المغربية برنامج "مرمّة الكلام" حدثنا عن تجربتك الإعلامي هاته؟

هذا البرنامج تجربة متميزة في مساري الثقافي، إذْ حرصتُ فيه على إضاءة جوانب من شِعر العامية في المغرب قديمه وحديثه. وقد كنتُ بذلك مُساهما في رفع الغُبن عن هذا الشّعر الذي يُعتبر مكوّنا أصيلا من المشهد الشعري المغربي، وركنا من أركان القصيدة المغربية الحديثة والمعاصرة لا يمكنُ التغافل عن مُنْجزه أو تجاهل تراكماته الجمالية والفنيّة التي تُغذّي المتخيّل الشّعري المغربي والعربي على حدّ سواء.

لقد ساهمَ هذا البرنامج في تقديم صورة مشهدية عن الأصوات التي يحفلُ به شِعر العامية الحديث في المغرب، وفتحِ النقاش بين شُعرائه ورموزه ووجوهه المعروفة وبين جمهوره وقرائه، وهو ما أكّد الهوية الشعرية لهذا الجنس الأدبي الذي نجح، من خلال بعض التجارب، في أنْ يعكس رؤية الشاعر ونظرته إلى ذاته والعالم والكون، وأنْ يقدم منظورا متفردا لعلاقة الإنسان بالآخر وبالطبيعة عبر شحْن الألفاظ والجمل بدلالات إيحائية وتأمُّلية، لم تعهدها العامية من قبل. لقد كشفت حلقات برنامج " مرمّة الكلام" أن الرهان سواء في الشّعر الفصيح أو العامّي، لا تكمنُ في طبيعة اللغة؛ من حيث انتسابُها إلى الفُصحى أو العامّية، بل في مدى استِطاعة الشّاعر أنْ يستنطقَ هذه اللغة ويُـقـوّلها ما لم يسْبِقْ لها قولَه، بنقلها من حال الوُضُوح إلى حال الإشارة والغُمُوض.

ولي أنْ أعترف أنّ هذا البرنامج أفادني كثيرا في تلمُّس السّمات العامة والملامح الخاصة لهذا الشعر الذي سأترافعُ عنه سنة 2012 من خلال أطروحة دكتوراه، هي الأولى من نوعها، داخل الجامعة المغربية، وهو ما سمح بميلاد مناخ ثقافي جديد، نجح ضمنه هذا الشعر في بناءِ ممارسة نصّية بعيداً عن التراتُبيات اللغوية والتصوّرات النّقدية التي كانت حوله من قبل.

- هل بإمكانك أن تبرز لنا واقع الحركة الشعرية في المغرب؟

الشّعر المغربي جزءٌ من النسيج الشعري العربي والعالمي، يتقاطعُ معهما، دون أنْ يفرّط في خصوصيته التي يبني بها شخصيته المتفردة، ارتباطا بتاريخه الأدبي وموقعه الجغرافي، وتنوع ألسنه، وتراكم مساهمة أجياله الشعرية المتتالية على الأقل منذ الاستقلال (1956) إلى اليوم.

- شك أن هذا الشعر الذي كان إلى وقتٍ قريب مُغيب من اهتمام المشرق العربي، صار اليوم يفرضُ حضورَه، ويقدّم نفسه كأحد أهم التجارب الشعرية ليس فقط في المنطقة العربية، بل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ذلك ما نكتشفه من خلال لقاءاتنا الثقافية والشعرية المشتركة مع شعراء هذه الحوض، ويتضح، كذلك، عبر الإقبال المتزايد على نقلِ عددٍ من التجارب الشعرية المغربية إلى لغات العالم.

-هل لديك اطلاع على الأدب الكويتي؟

من المعروف أن المثقف المغربي مُطلّع جيّد على الإنتاج الثقافي والأدبي والفكري القادم من المشرق العربي، الذي شكّل في لحظة سابقة الفاعل الأول للحياة الثقافية العربية، حيث مُدن القاهرة وبيروت وبغداد والكويت تتسابق فيما بينها لتشكيل الذائقة الأدبة والفنية العربية. لذلك، لا غرابة، أن نسعد، في المغرب، بوصول أعداد مجلة "العربي"، "البيان"، "عالم الفكر"، "عالم المعرفة" و “إبداعات عالمية" وغيرها إلى مكتباتنا في مدن الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء، ولا يهدأ لنا بال إلا بعد اقتنائها وضمها إلى خزاناتنا الشّخصية. لقد لعِبت هذه المجلّات دورا كبيرا في تكوين شخصيتنا الثقافية والأدبية والفكرية من خلال ما كانت ترصدُه من مواضيع وقضايا وملفات.

- صداقاتٌ مع عددٍ من المثقفين والأدباء الكويتيين، وهي الصداقات الثمينة التي أفخر وأعتز بقيمتها الثقافية والإنسانية، في مقدمتها صداقتي مع الروائي طالب الرفاعي الذي أعمل معه، لغاية اليوم، في منتدى الجوائز العربية، ومع الروائية والقاصة هدى الشوا والمبدع المسرحي سليمان البسام اللذين أتشرف بالعمل معهما داخل مؤسسة "المورد الثقافي"، كما سعِدت خلال زيارتي الوحيدة على الكويت على هامش حفل تسليم جائزة الملتقى للقصة العربية باللقاء مع عدد آخر من الكتاب و المبدعين الكويتيين، من مثل الدكتورة ليلى العثمان، سعاد العنزي، إستبرق أحمد...

-ماهي أبرز مشاركاتك الثقافية بدولة الكويت؟

للأسف، لي مشاركة ثقافية يتيمة، تحقّقت بفضل دعوة كريمة من المبدع الكويتي طالب الرفاعي مؤسس ومدير جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، وقد كان ذلك سنة 2023، وهي الزيارة التي شكّلت مناسبة للاطلاع على هذا البلد العربي الشقيق الذي نكنّ له، هنا في المغرب، الكثير من التقدير والمحبة والودّ.

- بنظرك هل عبر الثقافة يمكن تحقيق جسر التواصل بين المغرب والكويت؟

لا شكّ في ذلك، ونحنُ في بيت الشّعر في المغرب نتطلّعُ إلى أن نلعب دورا حيويا في هذا المسعى النبيل، الذي من شأنه أنْ يخدم العلاقات الثنائية المغربية الكويتية، وهي العلاقات التاريخية الراسخة في الزمن، والتي شملَها قائدا البلدين بالعناية الموصولة لإيمانهما بالأثر الإيجابي الذي يُمكن أن يخلفه كلّ تعاون بين البدين الشقيقين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، الذي يقدّمُ حجمَ استثمارات كويتية في المغرب تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، بل في باقي المجالات الأخرى، وفي مقدمتها المجال الثقافي، حيث يُمكن إقرار شراكة ثقافية يكون من مُخرجاتها تنظيم اللقاء الشعري المغربي الكويتي بالتناوب بين العاصمتين، وتخصيص عدد من مجلة " البيت" التي نُصدرها للشعر الكويتي اليوم، وإحداث إقامات ومحترفات شعرية مشتركة و تبادلية.

إنّ مثل هذه المبادرات لا شك أنها ستُشرف سجلّ التعاون التاريخي القائم بين البلدين، وتثمّن الصداقة التي تربط المثقفين والكتاب والشعراء ببعضهم البعض في المغرب والكويت، التي نعتز بكونها عاصمة للثقافة والإعلام لسنة 2025، فيما مدينة الرباط ستكون عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026.

عن : مجلة البيان الكويتية الصادرة عن رابطة الأدباء الكويتيين - عدد 660 - يوليو 2025