الكتابة عن المدينة هي كتابة عن الذات بالأساس، ويَجري في نسغها التفكير في ترميم الجروح التي تراكمت في نتوءات الماضي البعيد...طيب، لماذا يَنجذب الأدب دوما إلى الكتابة عن المكان؟ المكان ها هنا كأصل، أو حتى كعودة مُفترضة أو مُتخيلة...أن تكتب عن مدينتك، وتتعمق في المكان الذي أبصرت منه لأول مرة، بتفاصيله الصغيرة، وأحيانا المُبتذلة...يُحقق قصدية تشييد كُليَّة سَردية بأدوات محلية الصنع، قد تُلتقط من على قارعة الطريق، أو من أفواه الهامشيين والمنسيين من أجل من كتابة "أنطولوجيا للحياة والحب والموت" كما قال الروائي فرانسوا مورياك...لأن الكتابة عن الأصل هي نوع من الاستشفاء أو "الكتارسيس" الذي يضمد جروح الذاكرة...ويُخلصها من استيلاب ذاكرة الأمكنة، وارتحال ذاكرة الشخوص...

تلكم هي قصة الروائي المغربي عبد الكريم جويطي مع مُنجزه الروائي، ومنها رواية "المغاربة". صدرت الرواية عن منشورات المركز الثقافي العربي سنة 2016، في حوالي 403 صفحة، في حجم متوسط.

من هم المغاربة؟ وهل سنصادف جُلَّهم في هذا الدَّفق الإبداعي، أم بعضا منهم؟ لماذا نتوسل بالأدب دَوما حينما نريد أن نُعري عن انطولوجيا الواقع؟ ما حكاية البطل الأعمى وصديقه المعطوب؟ أهي إحالة رمزية عن عطب الذاكرة التاريخية، وتكلس الوعي الحضاري؟ ما الذي يُفسر هذا القلق الروائي حول نفسانية المغاربة في زمانية مُنشدة إلى التحول؟ هل هي كتابة عن "هذيانات مغربية"، وعن التاريخ اللامرئي لشعب يجر وراءه قرونا مديدة من الوجود؟ هل هي كتابة عن تعاقب الأزمنة والأمكنة، وصراع الأجيال وانهجاسات الهوية والذات والخصوصية التي تشغل مغاربة اليوم؟

رواية "المغاربة" فُسحة إبداعية تحكي عن مجال تادلا ومدينة بني ملال، عن الحروب والتوافقات، عن الذهنيات والعوائد...وتقترح هذه الرحلة النفسية تشريحا سوسيو-أنثربولوجي ينغمس في دروب الذاكرة التاريخية التي تسدر نحو الضياع، حيث التمدين المُسلح يزحف على المدينة والتاريخ والانسان...وهي أيضا، اشتراك في فهم قضايا الارتباط العضوي بالأرض والتراب لسهل تادلا، أو ما كان يُنعت ب"كاليفورنيا المغرب"، تلك التي سبق للاثنولوجي الفرنسي فيلكس غوتيه F. Gautier أن اقترحها كعاصمة لمغرب الحماية. هي كذلك، انتصار لأولئك الذين تركوا تادلة الخصبة، من أجل العمل في الإليخيدو الاسباني القاحل... ورؤية تراجيدية تغوص في عُمق الأحاسيس والمشاعر الإنسانية التي تعتمل داخل البادية والهامش...تتوسل الرواية بأسلوب تداخل الأصوات داخل الفضاء؛ صوت ذاكرة المدينة، وصوت التاريخ...وتنتصر لأسلوب جديد في خرائط الكتابة الروائية، جنس أدبي روائي جديد، بأُفق مغاير ينفذ إلى الجوهر الانساني، ويُحطم أوثان معابد الرواية الكلاسيكية...

يظهر رُهاب جويطي بظاهرة العمى والعميان مُفعما بالشكوكية والريبة. فجُل رواياته تنكتب عن آل العميان. بطل الرواية أعمى كذلك، ولعله بحث عن ترويض الأشياء التي تُمزق الذات، وتُغذي عذاباتها، ذلك العمى الذي يجعلنا لا نرى الأشياء التي يجب أن نراها ونتفرس منها، أو العمى الرمزي الذي يقودنا نحو الارتطام بالحائط، من دون أن نُدرك ذلك، أو العمى التاريخي الذي يجعلنا لا ندرك عمق التاريخ وأهميته في بناء الذاكرة وانشغالات الوطنية بمدلولها التاريخي حتى نتأهل جميعا لبناء "الضابط الاجتماعي" بتعبير السوسيولوجي موريس هالفاكس...فبقدر ما يقوم التاريخ بترتيب واجب الذاكرة، بقدر ما يُرتب كذلك عملية النسيان كما يقول فيلسوف الذاكرة بول ريكور.

من خلال الرواية، تبرز كرة القدم بقوة. الاحتفاء ب"آلهة الصبا" كما يُسميهم جويطي، أساطير كرة القدم الملاَّلية. كرة القدم منتوج أصيل يَشد الإنسان بغرائزه البدائية، وتفترض شكيتها التنازل عن العقل والمنطق من أجل تنبؤ النتيجة...

بالنهاية، رواية "المغاربة" حفر عميق في تفاصيل الروح المغربية وتشكلها في المجال، وجَلد للذات بلا رحمة ولا حنو، من أجل التأسيس لنفسانية تاريخية متحررة وجدانيا، ومستوعبة بعمق لصوت الماضي في بناء تطلعات الحاضر والمستقبل.

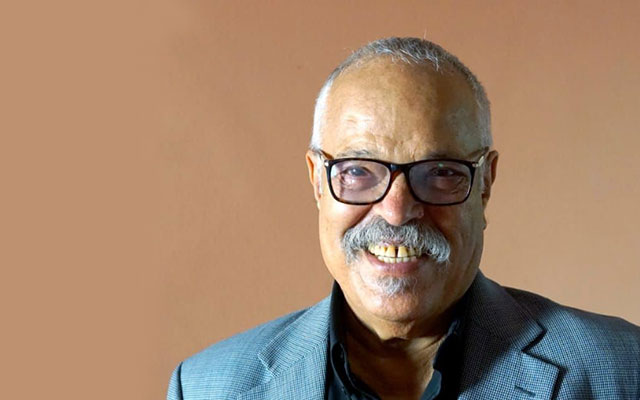

عبد الكريم جويطي هذا، قلم سيال يكتب عن التاريخ وأهله، ويجمع بين ممارسة التأليف وترجمة المتون المرجعية، وقد صدرت له أعمال روائية "ليل الشمس" و"زغاريد الموت" و"كتيبة الخراب"، ونصوص مترجمة من قبيل نص رواية "أميلي نوثوب" و"نظافة القاتل"، كما صدرت له، ضمن أدب الرحلة، كتاب "زهرة الموريلا الصفراء".

عبد الحكيم الزاوي

باحث وناقد

باحث وناقد