في بيت والديَّ في بطانة، حيث خطوتُ خطواتي الأولى طفلًا، وحيث كبرتُ حتى نلتُ شهادة البكالوريا والدكتوراه في الطب، كان هناك حارسان صامتان، يملكان من الهيبة ما لا يملك البشر.

في تلك القاعة التي كنا نسميها "الماموني"، كانت صورتان معلقتين على الجدران، تؤطرهما أخشاب عتيقة.

في تلك القاعة التي كنا نسميها "الماموني"، كانت صورتان معلقتين على الجدران، تؤطرهما أخشاب عتيقة.

إحداهما كانت صورة " أمي حبيبة "، جدتي من أمي، تتوج رأسها تلك "التعجيرة" التقليدية التي تميزها، وكأنها تاج من البساطة والوقار الأبدي.

كانت "امي حبيبة" تحمل في نظراتها كل ثقل الإرث، إرث أجيال صامدة، شامخة، متجذرة كالنخيل تحت شمس لا ترحم.

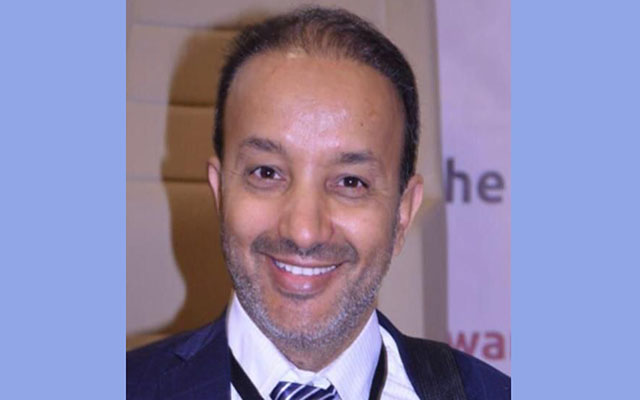

وبجوارها، صورة المعطي، عمي المعطي.

رجل ذو نظرة صارمة، ولحية مشذبة بدقة، وعمامة تكلل رأسه كرمز للمقاومة والعنفوان.

لم أعرفه ولم أحدثه يومًا، لكن صورته كانت تسكن البيت كما تسكن الروح جسدها، تراقبنا بصمتٍ من بعيد.

كانت شاهدة على صباحاتنا الضاحكة وليالينا القلقة.

رجل ذو نظرة صارمة، ولحية مشذبة بدقة، وعمامة تكلل رأسه كرمز للمقاومة والعنفوان.

لم أعرفه ولم أحدثه يومًا، لكن صورته كانت تسكن البيت كما تسكن الروح جسدها، تراقبنا بصمتٍ من بعيد.

كانت شاهدة على صباحاتنا الضاحكة وليالينا القلقة.

كان المعطي بطلاً صامتًا، أخذته عواصف زمنٍ غاضب، زمن كان فيه الوطن حديث الولادة، لكن أبناءه حملوا سيوفًا ضد بعضهم البعض.

لم تسقطه رصاصات المُحتل، بل غدرته طلقات رفاق ظنهم إخوته في الحرب وفي السلم.

لم تسقطه رصاصات المُحتل، بل غدرته طلقات رفاق ظنهم إخوته في الحرب وفي السلم.

لم يتحدث أبي، اليتيم الابوين منذ السابعة من عمره، عن ذاك الرجل الوقور الصامت، عن شقيقه الراحل.

كأن الكلمات ضاقت عن وصف الألم وعن سرد الفجيعة.

واليوم أندم وكثيرا ما اندم.

أندم على صمتنا وعلى ذاك الإرث الذي بقي مطمورًا، ككنز لم يورّث إلينا كالنار المقدسة.

كأن الكلمات ضاقت عن وصف الألم وعن سرد الفجيعة.

واليوم أندم وكثيرا ما اندم.

أندم على صمتنا وعلى ذاك الإرث الذي بقي مطمورًا، ككنز لم يورّث إلينا كالنار المقدسة.

رغم غياب الحكايات، كانت صورة عمي المعطي حكاية بحد ذاتها. كانت هناك حين كنت أغادر البيت إلى المدرسة، وكانت هناك حين نطفىء التلفزيون لنلوذ للنوم.

عيناه كانتا كعهْد خفيٍّ، يراقبني ويرشدني إلى طريق لم أدرك ملامحه إلا لاحقًا.

صار وجهه أسطورة، حضوره يتجاوز الكلمات ويخترق أعتاب الزمن.

عيناه كانتا كعهْد خفيٍّ، يراقبني ويرشدني إلى طريق لم أدرك ملامحه إلا لاحقًا.

صار وجهه أسطورة، حضوره يتجاوز الكلمات ويخترق أعتاب الزمن.

واليوم، من واجب الوفاء، أحييه وأعيده حيًا في كلماتٍ لا تكفي.

ذاك الرجل الذي لم أنل شرف مناداته "عمي"، صار عنوانًا لفخري.

وكأن هذا اللقب البسيط، "عمي"، يختزل إرثًا غاليًا وامتدادًا لنضال، ويُحمّلني مسؤولية.

ذاك الرجل الذي لم أنل شرف مناداته "عمي"، صار عنوانًا لفخري.

وكأن هذا اللقب البسيط، "عمي"، يختزل إرثًا غاليًا وامتدادًا لنضال، ويُحمّلني مسؤولية.

"عمي المعطي"، الذي لم ألتقه يومًا، يعيش في قلبي كمنارة تنير طريقي بالحب والذاكرة والكبرياء.

أنا وريثه الصامت، يحملني دَينٌ عظيم: أن أُبقيه حيًا فيَّ، وأن أُبقي الأمانة.

وفي كل مرة يناديني ابن أخي أو ابن أختي "عمي"، أشعر وكأن المعطي يبتسم من بعيد.

أنا وريثه الصامت، يحملني دَينٌ عظيم: أن أُبقيه حيًا فيَّ، وأن أُبقي الأمانة.

وفي كل مرة يناديني ابن أخي أو ابن أختي "عمي"، أشعر وكأن المعطي يبتسم من بعيد.

وبعد رحيل أمي، الحاجة رحمة، ذلك الرحيل الذي ترك شرخًا صامتًا في تاريخ عائلتنا، أضاف أبي، سي صلاح، كما يسميه كا من أحبوه، إلى "الماموني" صورة جديدة.

صورة تشبه أمي كثيرًا: امرأة نبيلة، شامخة، تحمل كأس شاي بيدها، وكأنها تقول إن الحياة ستستمر، حتى بعد غياب الذين كانوا يحيونها بطقوسهم الصغيرة.

الشاي، هذا الرحيق الذي جمع الأسرة حوله صباحًا ومساءً، كان يبدو في الصورة كأنه ما زال يعبق ببخاره، يدعو الذكرى للجلوس معنا.

صورة تشبه أمي كثيرًا: امرأة نبيلة، شامخة، تحمل كأس شاي بيدها، وكأنها تقول إن الحياة ستستمر، حتى بعد غياب الذين كانوا يحيونها بطقوسهم الصغيرة.

الشاي، هذا الرحيق الذي جمع الأسرة حوله صباحًا ومساءً، كان يبدو في الصورة كأنه ما زال يعبق ببخاره، يدعو الذكرى للجلوس معنا.

ومرت الأعوام، وتكاثف الصمت أكثر فأكثر.

" أبي "، ذاك الرجل الذي عُرف بجوده وسرّه المحفوظ وأناقته وفنه، غادر بدوره، ليلحق بأمي رحمة.

أخذ معه جزءًا من عالمنا، ذلك العالم الذي كان ضحكه الصاخب يملأه، ويداه تصلح ما أفسدته الحياة.

أخذ معه جزءًا من عالمنا، ذلك العالم الذي كان ضحكه الصاخب يملأه، ويداه تصلح ما أفسدته الحياة.

في مكانه، أخذت صورته مكانًا في صالون بيتي مع أسرتي الصغيرة. لوحة أبدعها فنان مغربي من تطوان بلمسة ساحرة، كأن الضوء تسلل من بين فرشاته ليُبعث الروح في ملامحه ويسمع نغمات أوتار قانونه الذي أطرب الكثيرين.

إنها ليست مجرد صورة، بل حضور يعيش بيننا. كأنه ما زال يراقبنا بعينيه المطمئنتين، يبارك خطواتنا ويمسح بأطياف صمته على قلوبنا.

إنها ليست مجرد صورة، بل حضور يعيش بيننا. كأنه ما زال يراقبنا بعينيه المطمئنتين، يبارك خطواتنا ويمسح بأطياف صمته على قلوبنا.

وهكذا، أصبح "الماموني" الذي هو الآن في طريق الإنقراض وصالون بيتي مخابىء للذاكرة، أضرحة زمن نحرسها بقلوبنا.