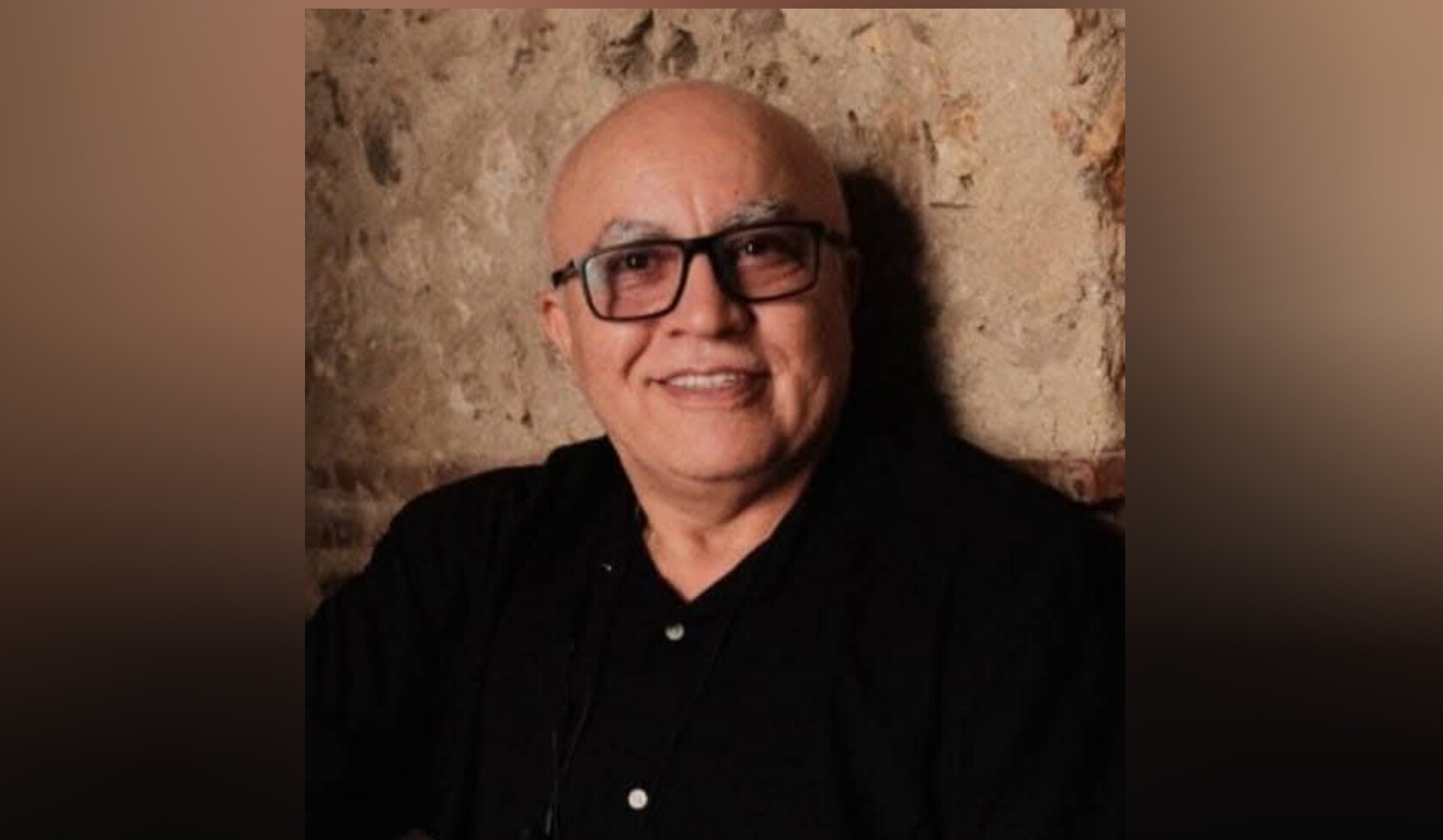

يؤكد سعيد العنزي تاشفين، باحث في سوسيولوجيا الهوية وناشط حقوقي، على أنه "حصلت انحرافات كبرى في مجتمعنا المغربي أفضت إلى تفكيك كل مؤسسات التنشئة الإجتماعية حتى أن الأسرة استقلت، ومعها المسجد والمدرسة والشارع العام ضمن "إفلاس بواعث القيم"؛ وبذلك حصل تعسّفا تحويل الإنسان إلى جسد قابل للسّلعنة".

سبق وأن أشرت في محاضرة لك بأنه في بلادنا دمرنا الوازع الأخلاقي، فلم نصر بشرا، وصرنا أجسادا خاضعة للتجارة. كيف ذلك؟

أكيد أن الوازع الأخلاقي أقصد به أن قسم تمغرابيت كانت مفعمة بنسق من الأخلاق الفاضلة التي تشكل المتوافقة عليه جماعيا، بحيث كان الجميع يساهم في التّربية حرصا على سلامة المجتمع . ثم ، تحت ضغط التّحوّلات التي جاءت خارج المجتمع وفق قواعد الملاءمة مع العالم، حصلت انحرافات كبرى أفضت إلى تفكيك كل مؤسسات التنشئة الإجتماعية حتّى أن الأسرة استقلت، والمسجد كذلك والمدرسة والشّارع العام ضمن ما أسميه بـ «إفلاس بواعث القيم»؛ وبذلك حصل تعسّفا تحويل الإنسان إلى جسد قابل للسّلعنة، إذ أضحى الجيّد معطى أنتروبّولوجي متحوّل فيه تقام مختلف الحروب قصد تلطيخ الإنسان وتبضيعه تماهيا مع قوالب الرّأسمالية الفاحشة.

رجوعا إلى نفس مداخلتك، صار تخلّي المغاربة عن أسماء «هّنو» و«فاضمة» و«قايدة» و«المعطي» و«عبد الرحمان»...، ليتمّ التّشبت بأسماء جديدة. لماذا هذا الانقلاب الذي اعتبرته «استلابا وانسلاخا» عن الهوية و«تمغرابيت»؟.

يبدو لي أن معركة القيم والحضارة معركة دولية خلفيّتها إخضاع كلّ دول المعمورة إلى القوالب نفسها التي ترتضيها شروط اقتصاد السوق. والطوبونيميا تعتبر أول ضحيّة من خلال تحريفها بما يخدم رهانات التّحكم كما تنشد ذلك ماكينة العولمة الرّأسمالية المتوحّشة. ومغربيا، من وجهة نظر البحث العلمي وكناشط حقوقي في الوقت ذاته، أسجل أن هنالك تهاون كبير على مستوى حفظ الذّاكرة . فمثلا أذكر أنّنا سابقا كنّا أمام تقسيم ترابي وطنيا يمتح من هويات متنوعة؛ بحيث كنا أمام الشاوية، ورديغة، الغرب، دكالة، عبدة، حاحا، الشياظمة، زمور، زعير، سوس، ماسة..، واليوم صرنا مع جهات الرباط - القنيطرة!! الدار البيضاء الكبرى!! مكناس - فاس!! ولا ريب أن هكذا انزياح يفيد رجحان نظرية «الحرب» المعلنة على الذّاكرة والهوية. وما أسجّله على مستوى طوبونيميا الجغرافية الحضرية، أسجله، بمرارة أكبر، في معرض التّعليق على أسماء المغاربة. فهؤلاء كانوا يحملون ألقابا تميّزهم عن كل العالم العربي والإسلامي؛ فنجد مثالا أسماءً مثل حدّو ، علي «بتسكين العين» ميمون، قدّور، الجّيلالي، المعطي، الباتول، عيشة، قايدة، يامنة.. وغيرها؛ وكلّها أسماء تمتح بقوّة من هوية هذه الأرض المغربية الظّاهرة بعبق التاريخ. فما الذي جرى؟!.

إن الإستسلام للحرب المعلنة من خلال الإعلام والمدرسة والمسجد.. أدت إلى بناء تمثّل سلبي عن هوية هذه الأرض، فأصبح المغاربة يخجلون من أسمائهم تحت وقع سلطة العار، ثم أخذت أسماء أخرى تغزو المجتمع مثل روميساء!! عبير!! نرمين!! هالة!! صونيا، ريّان...!!. وطبعا تعكس حجم الخراب الذي خلّ بهوية أرض قاومت الخضوع للشّرق والغرب معا طيلة عدة قرون. ومحاولة تفسير هكذا انزياح يؤدي بي مباشرة إلى استحضار خطورة دبلجة المسلسلات التّركية كشكل مباشر لما أسميه بـ "الثّقافة المضادّة La contre culture" التي أرخت بظلالها على المرأة، خاصّة في الأوساط القرويّة والشّبه الحضرية لصالح تكريس الإستيلاب والإغتراب. وأدعّم ختاما هنا أن "المحرقة الكبرى" تستهدف الهوية الجماعية من أجل تحريف الشّخصية الجامعة للمغاربة.

أشرت إلى أنّ ما يحصل ساهم في تربيّتنا على الأنانيّة والنّرجسية بمنطق مرضي فدمّرنا القيم. ما تمظهرات ذلك وإلى أين نسير؟.

أعتبر منهجيا أن المجتمع الذي وصف بالتّقليدي، وهذا نعت غير قويم علميا، كان يؤسّس إجمالا على ثقافة الجماعة «بتسكين الجيم»، أي أنّ المنطق الأعمّ هو انتصار الجميع المشترك، بحيث كان الجميع من الأسرة والمسجد والمدرسة والمعلّم والفقيه «بتسكين الفاء» وشيخ القبيلة «بتسكين القاف» .. يربّي لصالح صون هوية الجماعة بما يضمن سلامة عبور أنساق القيم من جيل إلى جيل. ثم بدأن مراحل «الحداثة» التي اعتبرها حداثة مغشوشة لأنها لا تؤسس على استدماج عقل الحداثة، بل فقط تعمل على إخضاع المجتمع لمقولات اقتصاد السّوق كما تجسّده الرّأسمالية الفاحشة العابرة للحدود لصالح قيم الفردانيّة والنّعرات الذاتية والنزعات الإستهلاكية. وعليه حريّ ضبط الفرق بين الحداثة والإستيلاب، وبينهما شعرة معاوية لا يدركها إلاّ الحكماء ، وأقوال الحكماء منزّهة عن العبث.

أكيد أن الوازع الأخلاقي أقصد به أن قسم تمغرابيت كانت مفعمة بنسق من الأخلاق الفاضلة التي تشكل المتوافقة عليه جماعيا، بحيث كان الجميع يساهم في التّربية حرصا على سلامة المجتمع . ثم ، تحت ضغط التّحوّلات التي جاءت خارج المجتمع وفق قواعد الملاءمة مع العالم، حصلت انحرافات كبرى أفضت إلى تفكيك كل مؤسسات التنشئة الإجتماعية حتّى أن الأسرة استقلت، والمسجد كذلك والمدرسة والشّارع العام ضمن ما أسميه بـ «إفلاس بواعث القيم»؛ وبذلك حصل تعسّفا تحويل الإنسان إلى جسد قابل للسّلعنة، إذ أضحى الجيّد معطى أنتروبّولوجي متحوّل فيه تقام مختلف الحروب قصد تلطيخ الإنسان وتبضيعه تماهيا مع قوالب الرّأسمالية الفاحشة.

رجوعا إلى نفس مداخلتك، صار تخلّي المغاربة عن أسماء «هّنو» و«فاضمة» و«قايدة» و«المعطي» و«عبد الرحمان»...، ليتمّ التّشبت بأسماء جديدة. لماذا هذا الانقلاب الذي اعتبرته «استلابا وانسلاخا» عن الهوية و«تمغرابيت»؟.

يبدو لي أن معركة القيم والحضارة معركة دولية خلفيّتها إخضاع كلّ دول المعمورة إلى القوالب نفسها التي ترتضيها شروط اقتصاد السوق. والطوبونيميا تعتبر أول ضحيّة من خلال تحريفها بما يخدم رهانات التّحكم كما تنشد ذلك ماكينة العولمة الرّأسمالية المتوحّشة. ومغربيا، من وجهة نظر البحث العلمي وكناشط حقوقي في الوقت ذاته، أسجل أن هنالك تهاون كبير على مستوى حفظ الذّاكرة . فمثلا أذكر أنّنا سابقا كنّا أمام تقسيم ترابي وطنيا يمتح من هويات متنوعة؛ بحيث كنا أمام الشاوية، ورديغة، الغرب، دكالة، عبدة، حاحا، الشياظمة، زمور، زعير، سوس، ماسة..، واليوم صرنا مع جهات الرباط - القنيطرة!! الدار البيضاء الكبرى!! مكناس - فاس!! ولا ريب أن هكذا انزياح يفيد رجحان نظرية «الحرب» المعلنة على الذّاكرة والهوية. وما أسجّله على مستوى طوبونيميا الجغرافية الحضرية، أسجله، بمرارة أكبر، في معرض التّعليق على أسماء المغاربة. فهؤلاء كانوا يحملون ألقابا تميّزهم عن كل العالم العربي والإسلامي؛ فنجد مثالا أسماءً مثل حدّو ، علي «بتسكين العين» ميمون، قدّور، الجّيلالي، المعطي، الباتول، عيشة، قايدة، يامنة.. وغيرها؛ وكلّها أسماء تمتح بقوّة من هوية هذه الأرض المغربية الظّاهرة بعبق التاريخ. فما الذي جرى؟!.

إن الإستسلام للحرب المعلنة من خلال الإعلام والمدرسة والمسجد.. أدت إلى بناء تمثّل سلبي عن هوية هذه الأرض، فأصبح المغاربة يخجلون من أسمائهم تحت وقع سلطة العار، ثم أخذت أسماء أخرى تغزو المجتمع مثل روميساء!! عبير!! نرمين!! هالة!! صونيا، ريّان...!!. وطبعا تعكس حجم الخراب الذي خلّ بهوية أرض قاومت الخضوع للشّرق والغرب معا طيلة عدة قرون. ومحاولة تفسير هكذا انزياح يؤدي بي مباشرة إلى استحضار خطورة دبلجة المسلسلات التّركية كشكل مباشر لما أسميه بـ "الثّقافة المضادّة La contre culture" التي أرخت بظلالها على المرأة، خاصّة في الأوساط القرويّة والشّبه الحضرية لصالح تكريس الإستيلاب والإغتراب. وأدعّم ختاما هنا أن "المحرقة الكبرى" تستهدف الهوية الجماعية من أجل تحريف الشّخصية الجامعة للمغاربة.

أشرت إلى أنّ ما يحصل ساهم في تربيّتنا على الأنانيّة والنّرجسية بمنطق مرضي فدمّرنا القيم. ما تمظهرات ذلك وإلى أين نسير؟.

أعتبر منهجيا أن المجتمع الذي وصف بالتّقليدي، وهذا نعت غير قويم علميا، كان يؤسّس إجمالا على ثقافة الجماعة «بتسكين الجيم»، أي أنّ المنطق الأعمّ هو انتصار الجميع المشترك، بحيث كان الجميع من الأسرة والمسجد والمدرسة والمعلّم والفقيه «بتسكين الفاء» وشيخ القبيلة «بتسكين القاف» .. يربّي لصالح صون هوية الجماعة بما يضمن سلامة عبور أنساق القيم من جيل إلى جيل. ثم بدأن مراحل «الحداثة» التي اعتبرها حداثة مغشوشة لأنها لا تؤسس على استدماج عقل الحداثة، بل فقط تعمل على إخضاع المجتمع لمقولات اقتصاد السّوق كما تجسّده الرّأسمالية الفاحشة العابرة للحدود لصالح قيم الفردانيّة والنّعرات الذاتية والنزعات الإستهلاكية. وعليه حريّ ضبط الفرق بين الحداثة والإستيلاب، وبينهما شعرة معاوية لا يدركها إلاّ الحكماء ، وأقوال الحكماء منزّهة عن العبث.

أمام هذا الوضع، ما الحلّ في نظرك لتجاوز هذا الانتقال والانسلاخ الهوياتي عن «تمغربيت» والعودة إلى قيمنا الحقيقية قولا وفعلا، علما وعملا؟.

بخصوص سؤالكم حول ما العمل لتجاوز ما سميته أزمة استيلاب، يبدو لي علميا أننا نحتاج أولا كمغاربة إلى منح المدرسة العمومية الوطنية أدوراها عبر إعادة النّظر في المنهاج المدرسي وفي برامج التّعليم حتّى تكون فعلا قاطرة أبناء مواطن متشبع بقيم تمغرابيت بدل تكريس نظرة تشظّي تكرس ما أسميه بــ «التّمزّق الهوياتي»، بما يجعل التّلميذ المغربيّ لا يقرأ أيّ شيء عن التّاريخ الحقيقي وعن فلاسفة المغرب وشعرائه وعن العقيدة الأشعرية وتصوّغ الجنيد .

ثانيا، من المفروض أن يفهم صنّاع القرار مغربيا أن الإعلام المغربي جدّ متخلّف عن أدوار الإعلام الحضارية، وهو ما يكرس نظرة ازدراء حيال الذّوق العامّ حتّى أنّنا نكرّس البري باسم التراجيديا ونوطّد التهريج باسم الكوميديا وننشر «فنّ» السّوق باسم تكريس «النشاط» و«الرّشوق» «عبارتان شعبيتان». وهو ما يخدش الوقار إزاء الذّوق الرفيع . فالإعلام مع الأسف يلعب في اتجاه تبخيس هوية المغرب الفنّية والثّقافية عبر تكريس استئساد الرّداءة ومحاربة ناعمة للعمق وللثّقافة الأرض خدمة لأجندة جهات تريد أن تستثمر في الجهل المؤسّس كما قال محمد ٱركون، ومن مدخل الجهل المقدس كما قال أوليفيي روا.

أزعم إذا أن إعادة تأجير مختلف مؤسسات التّنشئة الإجتماعية مدخل منهجي إجرائي لازم لصون تمغرابيت منسق ذهبي قمين بحماية ما يجمعنا كمغاربة بدل حالة تشظي هوياتي وتمزق حضاري وانفلات قيمي واستيلاب موجع.

بخصوص سؤالكم حول ما العمل لتجاوز ما سميته أزمة استيلاب، يبدو لي علميا أننا نحتاج أولا كمغاربة إلى منح المدرسة العمومية الوطنية أدوراها عبر إعادة النّظر في المنهاج المدرسي وفي برامج التّعليم حتّى تكون فعلا قاطرة أبناء مواطن متشبع بقيم تمغرابيت بدل تكريس نظرة تشظّي تكرس ما أسميه بــ «التّمزّق الهوياتي»، بما يجعل التّلميذ المغربيّ لا يقرأ أيّ شيء عن التّاريخ الحقيقي وعن فلاسفة المغرب وشعرائه وعن العقيدة الأشعرية وتصوّغ الجنيد .

ثانيا، من المفروض أن يفهم صنّاع القرار مغربيا أن الإعلام المغربي جدّ متخلّف عن أدوار الإعلام الحضارية، وهو ما يكرس نظرة ازدراء حيال الذّوق العامّ حتّى أنّنا نكرّس البري باسم التراجيديا ونوطّد التهريج باسم الكوميديا وننشر «فنّ» السّوق باسم تكريس «النشاط» و«الرّشوق» «عبارتان شعبيتان». وهو ما يخدش الوقار إزاء الذّوق الرفيع . فالإعلام مع الأسف يلعب في اتجاه تبخيس هوية المغرب الفنّية والثّقافية عبر تكريس استئساد الرّداءة ومحاربة ناعمة للعمق وللثّقافة الأرض خدمة لأجندة جهات تريد أن تستثمر في الجهل المؤسّس كما قال محمد ٱركون، ومن مدخل الجهل المقدس كما قال أوليفيي روا.

أزعم إذا أن إعادة تأجير مختلف مؤسسات التّنشئة الإجتماعية مدخل منهجي إجرائي لازم لصون تمغرابيت منسق ذهبي قمين بحماية ما يجمعنا كمغاربة بدل حالة تشظي هوياتي وتمزق حضاري وانفلات قيمي واستيلاب موجع.