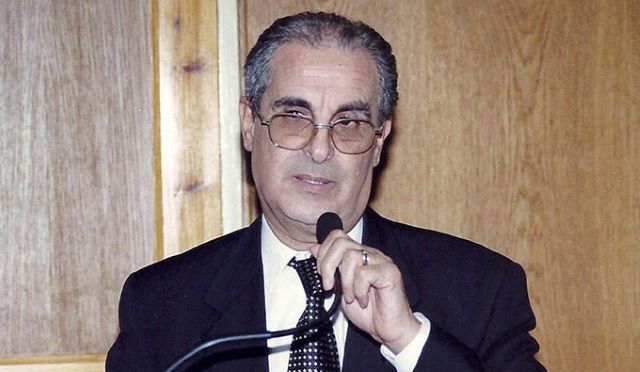

يتوازى الجزء الكبير من التاريخ الفني للطيب الصديقي مع تاريخ المسرح المغربي منذ بداياته فجرَ الاستقلال إلى الامتداد. لا فقط بسبب توافقات الزمن، ولكن أيضا لكون مسيرة الصديقي في البحث عن صوته الخاص، وفي نحت أسلوبه الجمالي هي نفسها مسيرة المسرح المغربي في البناء والتكون. وبالتالي فكل المنعطفات والتنويعات في جسدنا المسرحي كانت تتم بتفاعل بين المسيرتين، ومع مختلف الأسئلة التي كان تطرحها سياقات تحول شرطنا السوسيو ثقافي.

ما أن أنهى تكوينه المسرحي ضمن فرقة التمثيل المغربي، وفي إطار المسرح الوطني الشعبي في فرنسا حتى بادر، بين سنتي 1957 ـ 1959 ، بتأسيس فرقة المسرح العمالي في إطار المركزية النقابية الوحيدة آنذاك (الاتحاد المغربي للشغل). وحين انتكست هذه التجربة لعوامل ذاتية وموضوعية، راح الصديقي يبحث عن مساره الخاص ضمن فرقة المسرح البلدي ابتداء من مطلع ستينيات القرن الماضي. ومن خلال هذه التجربة، استكمل مشروعه في ربط الجسور مع الريبرتوار العالمي، والسعي إلى خلق الأنوية الأولى لبناء النص المسرحي المغربي، سواء بفعل الترجمة والاقتباس والتأليف.

في خطوة لاحقة، وبالضبط مع إنشائه لتجربته الخاصة (فرقة الطيب الصديقي)، سيتأكد أننا صرنا إزاء تجربة أساسية في المشهد المسرحي المغربي تعتمد في بنائها للعرض على حوار بين الأشكال التراثية ومعطيات الفرجات الحديثة. في هذا الإطار تندرج علاماته الكبرى: "الحراز"، "المقامات"، "المجدوب"، "رسالة الغفران"، "أبي حيان التوحيدي"، " النور والديجور"، "ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ" و"الشامات السبع"، وغيرها من الآثار الراسخة في الذاكرة المشتركة لجمهور المسرح على امتداد العالم العربي.

البحث في الأشكال الفنية العريقة-الحديثة لم يكن ليثنيه عن انشغال جمالي عبر عنه بالطموح إلى تحرير الفرجة المغربية من الإرث المعماري التقليدي. من هنا كانت تجربته في إنشاء المسرح الجوال والمتنقل، سعيا إلى توسيع دائرة التلقي، واكتساب جمهور جديد.

وحين اعتقد الجميع أن الصديقي قد استنفد طموحه الجمالي فاجأنا، ابتداء من منتصف التسعينيات، بتقديم سلسلة مسرحيات البساط الترفيهي التي قدم خلالها أعماله: "الفيل والسراويل"، "ولو كانت فولة"، "جنان الشيبة"، "قفطان الحب المرصع بالهوى"، و"السحور عند المسلمين والنصارى واليهود"...

هذا هو التاريخ الممتد للصديقي، تاريخ التحول والتنويع الذي يصعب معه وضع تحقيب جاهز لعلامات التجديد. وهو نفس التاريخ الذي جعله دائما في صدارة المشهد المسرحي مغربيا وعربيا. وما كان ليتحقق له ذلك لولا سعة معرفته المسرحية، وتواشج هذه المعرفة مع اطلاعه العميق على فنون الفرجة في العالم، وعلى كتب التاريخ والنوادر، وعلى متون الشعر العربي والفرنسي. إضافة إلى أهوائه الإبداعية المتعددة، بدءا من التشكيل والخط والسينما والكتابة السردية. ولذلك لا نتصور وجودا ما في التاريخ للمسرح المغربي بدون استحضار إسهامات الطيب الصديقي، على اعتبار أنه شكل حالة استثنائية فريدة، بالنظر إلى ما أسداه من أدوار هامة في إثراء المتخيل المسرحي، وربط ذلك بما كان يساور المسرحيين العرب خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من انشغالات تهم رهانات التأسيس والتأصيل والتعريب، وما رافقها من مفردات معبرة عن السعي إلى إكساب المسرح العربي هويته الخاصة.

في تقديمي للكتاب الحواري- السيري "الطيب الصديقي، قصة مسرح" للصديق الكاتب والجامعي حسن حبيبي، الصادر سنة 2011، كنت كتبت:

"الصديقي، في هذه السيرة كما في حياته، أشبه بالأبطال الإشكاليين. اخترق جل مسارح العالم قارئا ومخرجا وممثلا ومدبرا ثقافيا وسفيرا متجولا. لكنه اليوم يتوق فقط إلى أن يتحقق له حلم بسيط جدا: أن يرى مسرحه "موكادور" مضيئا، كل ليلة، بالمجازات والأحلام. وهو بذلك يسير فيكبو، ثم يستأنف السير باتجاه الضوء الهارب، ممسكا بالجمر. يعرف أن الجمر يحرق، لكنه يعرف أنه يضيء. ولذلك يظل ممسكا بالجمر".

أضيف إلى هذه الكلمات اليوم، وقد اكتملت التجربة برحيل صاحبها:

إن كل ما أنجزه الصديقي من إبداعات لا توجد وراءه شخصيا. كما لا توجد في ماضي المسرح المغربي بفعل التقادم. بل هي أمامه، لأنها ستظل حديثة بطابعها الاستباقي، وبقدرتها على تحدي الزمن لأنها كانت دائما قادمة إلينا من منطقة الاستشراف.

رحم الله الطيب الصديقي، وأسكنه فسيح الجنات.

عزاؤنا واحد آل الصديقي و كل أصدقائه في العالم

الدار البيضاء ، 6 فبراير 2016