يندرج هذا المقال ضمن مقاربة نقدية تستهدف تحليل العار السياسي بوصفه ظاهرة أخلاقية-رمزية تعبّر عن أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية المعاصرة. فبينما ظلّت الشرعية السياسية في الفكر الكلاسيكي تُقاس بمدى الالتزام بالقانون أو بالعقد الاجتماعي، أضحى الحكم الأخلاقي للمجتمع اليوم محدِّدًا أساسيا لبقاء السلطة أو سقوطها. العار السياسي هو شعور باللوم أو الخزي الجماعي أو الفردي يرتبط بسلوكيات المسؤولين السياسيين التي تُعتبر انتهاكًا للقيم الأخلاقية، الاجتماعية أو القانونية، بحيث تتحوّل هذه السلوكيات إلى وصمة تؤثر على الشرعية الأخلاقية للسلطة، على الثقة العامة، وعلى صورة الدولة أمام المجتمع الداخلي والخارجي.

ينطلق المقال من فرضية مفادها أن العار السياسي يمثّل آلية مجتمعية غير رسمية لنزع الشرعية عن القادة الذين يفقدون ثقة الجمهور، وأنه يُعيد تشكيل العلاقة بين السياسة والأخلاق في ضوء التحولات الإعلامية والثقافية المعاصرة.

في الفكر السياسي المعاصر، لم يعد سقوط القادة مرتبطًا فقط بآليات قانونية أو انتخابية، بل أصبح مرتبطًا بما يمكن تسميته بـ«الحكم الأخلاقي للمجتمع». فالعار السياسي يشكّل، في هذا الإطار، عقوبة رمزية تصدر عن الرأي العام، تُفقد الفاعل السياسي مكانته المعنوية، حتى وإن احتفظ بموقعه الرسمي في السلطة.

يشير هذا إلى تحوّلٍ في مفهوم الشرعية، من شرعية قانونية إلى شرعية رمزية، وهو ما يجعل السياسة، بحسب تعبير بيير بورديو، مجالًا يتحدد فيه الرأسمال الرمزي بقدر الثقة والاعتراف الاجتماعيين (Bourdieu, 1991.

العار السياسي في بعده الأخلاقي والفلسفي

البعد الأخلاقي

يُعرَّف العار السياسي بأنه وصمة اجتماعية تلحق بالفاعل السياسي حين يُتّهم أو يُدان بسلوك يتنافى مع قيم النزاهة والأمانة والمصلحة العامة. ولا يصدر هذا العار عن مؤسسة قضائية، بل عن المجتمع نفسه عبر وسائط متعددة مثل الإعلام وشبكات التواصل ومنظمات المجتمع المدني.

ففي الأنظمة الديمقراطية الحديثة، يتحوّل الإعلام إلى محكمة رمزية تنقل السلوك السياسي من الفضاء الخاص إلى العلن، وتنتج ما يسميه هابرماس بـ«الرأي العام النقدي» (Habermas, 1989).

بهذا المعنى، يصبح العار السياسي أداة تطهير للفضاء العام، لأنه يعيد تعريف الحدود الأخلاقية للممارسة السياسية، ويذكّر بأن السلطة بلا قيم تتحوّل إلى تسلّط بلا شرعية.

البعد الفلسفي

في الفكر السياسي الكلاسيكي، نجد جذور مفهوم العار السياسي في فكرة «الفضيلة الجمهورية» التي تحدث عنها مونتسكيو في روح القوانين، حيث ربط بقاء النظام الجمهوري بفضيلة الحاكم ونزاهته الأخلاقية (Montesquieu, 1748).

ويرى روسو بدوره أن الإرادة العامة لا يمكن أن تستقيم إذا فُقدت الثقة بين الحاكم والمحكوم (Rousseau, 1762).

أما في السياق الحديث، فقد أعاد هانا آرنت (Arendt, 1963) قراءة ظاهرة العار السياسي باعتبارها لحظة انفصال بين السلطة والمعنى، أي حين يتحول الفعل السياسي إلى ممارسة خالية من البعد الأخلاقي والضمير العام.

انطلاقًا من هذا التأطير النظري، سنسعى في هذا المقال إلى تقديم للعار السياسي وتحليل تجلياته في التجارب الديمقراطية المعاصرة ، من خلال دراسة لحظاتٍ فقد فيها الفاعلون السياسيون ثقة مجتمعاتهم، وانكشفت فيها هشاشة القيم التي تُسوّغ وجود السلطة. وسنبيّن كيف يمكن للعار السياسي أن يتحول إلى آليةٍ رمزية للمساءلة حين يعجز القانون عن المحاسبة، وكيف يمكن في المقابل أن يُستثمر كأداةٍ لتطهير الذاكرة الجماعية وإعادة بناء الثقة في الفعل السياسي.

كما سنقف عند المفارقة المغاربية بين تجربتين متجاورتين جغرافيًا وتاريخيًا، هما الجزائر والمغرب، لتسليط الضوء على التجليات المختلفة للعار السياسي في كل منهما، وعلى الآليات المعتمدة لمعالجته أو إعادة إنتاجه

أمثلة تاريخية ومعاصرة

شهد التاريخ السياسي الحديث حالات متعددة من العار السياسي، منها:

- ريتشارد نيكسون (1974)، الذي اضطر إلى الاستقالة بعد فضيحة ووترغيت، رغم أنه لم يُدان قضائيًا؛

- فرانسوا فيون (2017)، الذي انهارت مسيرته السياسية بسبب قضية "الوظائف الوهمية"؛

- سيلفيو برلوسكوني في إيطاليا، الذي ظلّ رمزًا للجدل الأخلاقي رغم تعاقب الأحكام والبراءات؛

- دونالد ترامب، الذي خضع لمحاكمتي عزل برلمانيتين بسبب اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتحريض على العنف، وهو مثال واضح على الصدام بين الشرعية القانونية والشرعية الأخلاقية في الديمقراطية الأمريكية (Thompson, 2020)؛

- بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة عام 2022 إثر فضيحة "بارتي غيت" بعد انتهاكه إجراءات الحجر الصحي التي فرضها على المواطنين، ما اعتبره الرأي العام البريطاني خيانة رمزية للثقة العامة (BBC, 2022)؛

- كيم غون ، قرينة الرئيس الكوري ين سوك‑يول، تلقت في سبتمبر 2022 هدية عبارة عن حقيبة فاخرة بقيمة 3 ملايين وون تقريبًا. تم تصوير الحدث بفيديو سري، ما جعل القضية تنتشر بسرعة في الإعلام، وأثار جدلاً واسعاً حول النزاهة والشفافية في النخبة السياسية وأصبحت القضية رمزًا لـ«العار السياسي»، إذ شعر الجمهور بأن المسؤولين لم يحافظوا على المعايير الأخلاقية المتوقعة، وتسببت في تراجع الثقة في القيادة والحزب الحاكم، حتى بعد انتهاء التحقيقات

- بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي ما يزال يواجه اتهامات بالفساد والاحتيال رغم استمراره في الحكم، وهو نموذج لتآكل الشرعية الأخلاقية دون سقوط فوري للسلطة القانونية. إن قضيته تكشف أن الحصانة السياسية لا تحمي دائمًا من الحكم الأخلاقي الذي يصدره المجتمع الدولي وقطاعات من الرأي العام المحلي (Haaretz, 2023).

تُظهر هذه الحالات أن القانون لم يكن دائمًا أسرع من ضمير المجتمع، وأن العقوبة الرمزية — أي نزع الاحترام والاعتراف — كانت أشد وقعًا من أي حكم قضائي.

المفارقة المغاربية

العار السياسي في الجزائر: بين سقوط الشرعية وذاكرة الأخلاق

تُعدّ الحالة الجزائرية نموذجًا دالًّا على ما يمكن تسميته بـ العار السياسي البنيوي، أي العار الذي لا يصيب شخصًا بعينه، بل يمتدّ إلى منظومة الحكم برمّتها. فمنذ الاستقلال، ظلّ النظام الجزائري قائمًا على ما يسميه الباحث جيل كيبل (Gilles Kepel) بـ"الشرعية الثورية المغلقة"، أي تلك التي تستمدّ مشروعيتها من ماضٍ نضالي لا من إنجاز سياسي فعلي في الحاضر. غير أن هذا النمط من الشرعية سرعان ما تحوّل إلى غطاءٍ للجمود والفساد، ومعه بدأت تتآكل القيم التي شكّلت أساس العقد السياسي بين الدولة والمجتمع.

في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية التي توّجها حراك 2019، برز العار السياسي كظاهرة جماعية، عبّر عنها المواطن الجزائري في الشارع عبر شعارات مثل «يتنحاو ڤاع»، التي تُجسّد لحظة الوعي الجماعي بانهيار الشرعية الأخلاقية للنظام. فالشعب لم يطالب فقط بتغيير الأشخاص، بل بتعرية البنية السياسية التي حوّلت السلطة إلى أداةٍ للاحتكار والزبونية. وإذا كان بيار بورديو (Pierre Bourdieu، La domination masculine, 1998) قد أشار إلى أن السلطة لا تقوم فقط على السيطرة المادية، بل على الاعتراف الرمزي الذي يمنحه المجتمع، فإن ما حدث في الجزائر هو سحبٌ جماعي لذلك الاعتراف. لقد سقطت الدولة في عارٍ مزدوج: عار الفساد الداخلي، وعار الفشل الخارجي في تدبير علاقاتها الإقليمية، خاصة في قضية الصحراء المغربية. يُعدّ الموقف الرسمي للسلطة الجزائرية من قضية الصحراء المغربية أحد أبرز تجليات العار السياسي في المنطقة المغاربية المعاصرة. فبينما كرّست المواثيق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ميثاق الاتحاد الإفريقي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادئ احترام وحدة الدول وسيادتها الترابية، اختارت السلطة في الجزائر أن تسلك طريقًا مناقضًا تمامًا لهذه القيم، عبر دعم حركة انفصالية تفتقد لأي مشروعية تاريخية أو قانونية. هذا الانحراف عن منطق الدولة المسؤولة جعلها تقع في تناقض أخلاقي صارخ بين خطابها المعلن حول "حق تقرير المصير" وبين ممارساتها الواقعية التي تُقوّض أسس السلم الإقليمي والتعاون المغاربي. حيث وجدت القيادة الجزائرية نفسها في مواجهة عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، بعد أن انكشف توظيفها للملف خدمةً لمصالح ضيقة لا تمتّ بصلة لمبادئ التحرر التي طالما رفعتها.

وفي هذا السياق، يمكن الاستعانة بقراءة حنة أرندت (Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951) التي ترى أن سقوط السلطة لا يبدأ بالعنف، بل بـ"فقدان الثقة في القدرة على تمثيل المعنى العام". وهذا بالضبط ما يطارد حكّام الجزائر اليوم: فقدان المعنى. فحين تنفصل السلطة عن الشعب، ويُختزل القرار السياسي في إرادة ضيّقة مغلقة داخل قصر المرادية، يتحوّل الحكم إلى عبءٍ أخلاقي على ذاكرة الأمة، وإلى موضوعٍ للمساءلة التاريخية.

إنّ العار السياسي الذي يلاحق السلطة الجزائرية اليوم يتجلى في ثلاثة مستويات مترابطة:

- المستوى الأخلاقي: تورط النخبة الحاكمة في خطاب مزدوج بين القيم الثورية والممارسات الاستبدادية؛

- المستوى السياسي: تآكل الثقة بين الدولة والمجتمع، وانعدام الأفق الديمقراطي الحقيقي؛

- المستوى الرمزي الدولي: انكشاف العزلة الدبلوماسية للنظام وفقدانه القدرة على إقناع الرأي العام الخارجي بعدالة مواقفه.

لكن هذا العار، في المقابل، لا يشمل الشعب الجزائري، الذي أبان عبر التاريخ عن وعيٍ مدني ووطني رفيع، ورفضٍ دائم لتغوّل السلطة على كرامة المواطن. فالمحاكمة الأخلاقية هنا ليست بين الشعوب، بل بين الشعوب وحكّامها. وبقدر ما يتعمّق عار السلطة، يتألق شرف الوعي الشعبي الذي يحفظ ذاكرة الجزائر الأصيلة ويُبقي جذوة الإصلاح حيّة.

يُذكّرنا هذا المشهد بما قاله الفيلسوف بول ريكور (Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 2000): "الأمم لا تُشفى من أخطائها إلا عندما تواجهها بالاعتراف لا بالإنكار". وبذلك، فإن تجاوز العار السياسي في الجزائر لن يتحقق إلا بفتح مسار مصالحةٍ بين الذاكرة والحقيقة، بين السلطة والضمير الجمعي.

العار السياسي في المغرب: نقد الذات وتجدد الشرعية الأخلاقية

على خلاف الحالة الجزائرية التي يتخذ فيها العار السياسي بُعدًا بنيويًا ناتجًا عن أزمة الشرعية المزمنة، فإن الحالة المغربية تبرز كنموذجٍ أكثر دينامية وانفتاحًا على النقد الذاتي والإصلاح. فالمشهد السياسي المغربي، رغم ما يعتريه من اختلالات بنيوية، يشهد منذ عقدين حراكًا متواصلاً لإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع ضمن منطقٍ إصلاحي يتدرج بين التحديث المؤسساتي والمساءلة الأخلاقية.

تعود جذور مفهوم العار السياسي في المغرب إلى لحظاتٍ تاريخية مفصلية، أبرزها مرحلة العدالة الانتقالية مع تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة (2004)، التي مثّلت لحظة مواجهةٍ شجاعة مع ذاكرة الانتهاكات، وتجسيدًا لمبدأ تحمّل الدولة لمسؤوليتها الأخلاقية. هذا الحدث الفاصل أعاد الاعتبار لفكرة أن السياسة ليست مجرد إدارةٍ للسلطة، بل مجالٌ للاعتراف والمحاسبة الرمزية، أي ما يسميه يورغن هابرماس (Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, 1981) بـ"العقلانية التواصلية"، حيث تُبنى الشرعية على التفاعل والاعتراف المتبادل بين الحاكم والمواطن.

غير أن العار السياسي في المغرب لا يغيب، بل يظهر في شكل أزماتٍ دوريةٍ للثقة، حين يُدرك المواطن أن بعض الفاعلين الحزبيين أو المنتخبين انحرفوا عن رسالتهم التمثيلية. فكلما فشلت الأحزاب في تأطير المجتمع أو تورط بعض المسؤولين في الفساد أو النفاق السياسي، أعاد الرأي العام إنتاج حكم العار الأخلاقي عليهم، عبر السخرية، أو النقد في الإعلام ومواقع التواصل، أو العزوف الانتخابي. وهي آليات غير رسمية لكنها تعبّر عن المساءلة الشعبية الرمزية.

وقد أشار جون لوك نانسي (Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, 1986) إلى أن المجتمع لا يُعرّف فقط بما يُنجزه، بل أيضًا بما يرفضه أخلاقيًا. وهذا ما نراه في المغرب؛ فحين تتراجع الثقة في السياسة الرسمية، ينبعث وعيٌ جمعي يطالب بضرورة استعادة الأخلاق في الفعل العمومي. وهنا لا يتحول العار إلى قطيعة، بل إلى محفزٍ لإصلاح الذات وتجديد العقد الاجتماعي.

يُبرز هذا المسار المغربي تمايزًا مهمًا عن الحالة الجزائرية: ففي الجزائر، يُلاحق العار السياسي النظام الحاكم بوصفه كيانًا مغلقًا يرفض الاعتراف بخطاياه. أما في المغرب، فالعار السياسي يُمارَس كـنقدٍ داخلي بنّاء يعيد تعريف حدود المسؤولية والمساءلة، ويُسهم في إعادة تشكيل الثقافة السياسية.

كما أن الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 في المغرب ، فتحت الباب أمام مزيدٍ من الشفافية وتوسيع صلاحيات الرقابة، مما أتاح للمجتمع المدني والإعلام أن يمارس دورًا متناميًا في فضح الفساد واستنهاض الوعي الأخلاقي. وهذا ما يجعل العار السياسي في المغرب أقرب إلى آلية تصحيح ذاتي داخل النسق الديمقراطي، لا إلى انهيار رمزي كما هو الحال في الجزائر.

تدعم هذه القراءة أطروحة أمارتيا سن (Amartya Sen, Development as Freedom, 1999) التي ترى أن "التنمية السياسية لا تُقاس فقط بالانتخابات، بل بقدرة المجتمع على محاسبة ذاته أخلاقيًا". فالمغرب، رغم تحدياته، يعيش اليوم تحوّلًا ثقافيًا يجعل من العار السياسي عنصرًا ضمن سيرورة بناء الثقة، لا هدمها.

في المحصلة، يمكن القول إن العار السياسي في المغرب ليس نهاية السياسة، بل عودة الأخلاق إلى السياسة. فكلما سقطت النماذج الفاسدة، تولد فرصة لتجديد المعنى السياسي، وتأكيد أن الديمقراطية ليست فقط آلية للتداول، بل فضاء أخلاقي يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة.

وكخاتمة يمكن القول ان ي العار السياسي يُمثّل أحد المداخل الأساسية لفهم أزمة الأخلاق في الممارسة السياسية المعاصرة. إنه ليس مجرد شعور جماعي بالاستنكار، بل آلية رمزية لتقويم السلوك السياسي وإعادة بناء الشرعية على أسس أخلاقية.

فقد ينجو الحاكم من القضاء أو يحتفظ بالسلطة، لكن حين يفقد احترام الناس، يصبح حاكمًا بلا شرعية. كما يذكّرنا التاريخ أن لا شيء يقتل السياسي أكثر من لحظة يدرك فيها المجتمع أنه لم يعد يستحق تصفيقه.

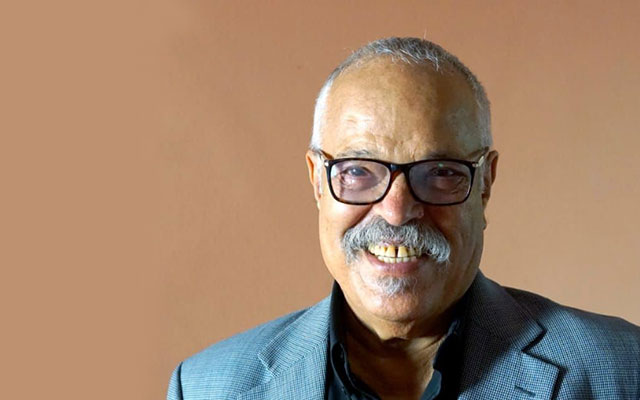

عبدالإلاه القصير

أخصائي في تقييم البرامج الاجتماعية وتقنيات الترافع

المراجع

- Arendt, H. (1963). On Violence. New York, NY: Harcourt, Brace & World.

- Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. New York, NY: Harcourt, Brace & World.

- Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Bourdieu, P. (1998). La domination masculine. Paris: Seuil.

- Foucault, M. (1984). Le souci de soi. Paris: Gallimard.

- Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action. Boston, MA: Beacon Press.

- Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press.

- Kepel, G. (1997). Le Prophète et le Pharaon. Paris: Seuil.

- Montesquieu, C. (1748). The Spirit of the Laws. Paris: Garnier.

- Rousseau, J.-J. (1762). The Social Contract. Paris: Flammarion.

- Ricoeur, P. (2000). Memory, History, Forgetting. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York, NY: Knopf.

- BBC News. (2022). Boris Johnson resigns after Partygate scandal. Retrieved from https://www.bbc.com

- Haaretz. (2023). Netanyahu’s corruption trials and the erosion of Israeli democracy. Retrieved from https://www.haaretz.com