لم تعد الانتخابات مجرّد موعد سياسي يتكرر كل بضع سنوات، بل غدت مختبرا لقياس ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ومؤشرا على نضج الدولة في تدبير الاختلاف السياسي وفق قواعد الشفافية والمحاسبة.

وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 11.22 ليعيد صياغة المشهد الانتخابي المغربي في ضوء التحولات الدستورية والتكنولوجية والاجتماعية، محاول التوفيق بين متطلبات النزاهة وحتميات العصر الرقمي، وبين تشبيب النخب وإرساء ثقافة المسؤولية القانونية.

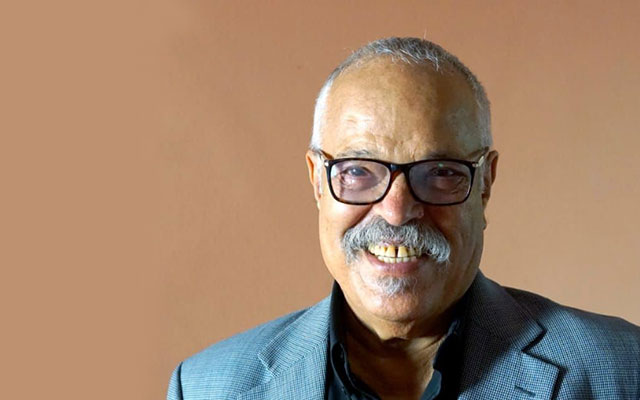

لذلك، ستكون هذه السلسلة التي يعدها الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، محاولة لقراءة هذا النص في ضوء فلسفته الإصلاحية، واستجلاء مكامن قوته ومواطن نقاشه، عبر حلقات متتابعة تلامس الجوانب السياسية والحقوقية والأخلاقية والتنظيمية التي تضمنها المشروع.

وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 11.22 ليعيد صياغة المشهد الانتخابي المغربي في ضوء التحولات الدستورية والتكنولوجية والاجتماعية، محاول التوفيق بين متطلبات النزاهة وحتميات العصر الرقمي، وبين تشبيب النخب وإرساء ثقافة المسؤولية القانونية.

لذلك، ستكون هذه السلسلة التي يعدها الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، محاولة لقراءة هذا النص في ضوء فلسفته الإصلاحية، واستجلاء مكامن قوته ومواطن نقاشه، عبر حلقات متتابعة تلامس الجوانب السياسية والحقوقية والأخلاقية والتنظيمية التي تضمنها المشروع.

أعاد مشروع القانون التنظيمي رقم 11.22 التأكيد على مكانة التزكية الحزبية كشرط جوهري للترشح، إذ نصت المادة 23 على ما يلي: «يجب أن تُرفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بتزكية من حزب سياسي بالنسبة إلى المترشحين ذوي الانتماء الحزبي، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، التراجع عن التزكية الممنوحة أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية».

يتضح من هذا المقتضى أن التزكية هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي تخول للمرشح التقدم باسم حزب سياسي، وتشكل اعترافاً تنظيمياً رسمياً بانتمائه، مع تحميل الحزب مسؤولية سياسية وأخلاقية عن سلوكه الانتخابي.

كما أن المشروع وسّع قاعدة المشاركة بتمكين المترشحين المستقلين من خوض الانتخابات دون انتماء حزبي، شريطة إرفاق ترشيحهم بتوقيعات عدد من الناخبين لضمان الجدية والتمثيلية الشعبية.

ورغم أن مصطلح «التزكية» لا يرد صراحة في دستور 2011، فإن فلسفتها مستمدة من الفصل السابع الذي ينيط بالأحزاب مهمة تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام عبر الانتخابات.

وعليه، فإن التزكية تعد آلية قانونية ذات مرجعية دستورية غير مباشرة تؤطر مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، وتضمن انسجام الترشيحات مع مبدأ التمثيلية الحزبية.

ومن الناحية الفلسفية، تمثل التزكية توازناً دقيقاً بين الحرية الفردية في الترشح والمسؤولية الجماعية للحزب السياسي.

فالحزب حين يمنح تزكية لا يمنح فقط إذناً بالترشح، بل يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية أمام الناخبين عن اختياره.وهكذا تصبح التزكية عقداً سياسياً وأخلاقياً بين الحزب ومرشحه، يجعل العملية الانتخابية فعلاً مؤسسياً منضبطاً للقانون ولمبادئ التنافس الديمقراطي النزيه.

كما تؤدي هذه الآلية دوراً تطهيرياً داخلياً داخل الأحزاب، بدفعها إلى ترشيح الكفاءات التي تعكس قيمها وبرامجها، بدل الانصياع لمنطق الولاءات والمصالح الضيقة.

ورغم وضوح الإطار القانوني، فإن الممارسة الواقعية أفرزت عدة اختلالات تمس مصداقية التزكية، من أبرزها:

- انتشار الزبونية والقرابة العائلية في منح التزكيات بدل اعتماد معيار الكفاءة.

- ازدواج التزكيات داخل الحزب الواحد، مما يؤدي إلى نزاعات قضائية أمام المحاكم الإدارية.

- هيمنة القرار المركزي للقيادة الحزبية في منح التزكيات دون احترام آليات الديمقراطية الداخلية.

- ضعف الشفافية في معايير الاختيار، مما يضعف ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية بوصفها مؤسسات وسيطة.

ولتحقيق الغاية الدستورية من التزكية وضمان مصداقيتها، ينبغي:

- إقرار معايير قانونية دقيقة وموحدة لمنح التزكيات داخل كل حزب.اعتماد مساطر داخلية شفافة وديمقراطية في اختيار المرشحين.

- ربط التزكية بالمساءلة السياسية للحزب والمرشح معاً أمام الناخبين.

- تفعيل دور القضاء الإداري في حماية الشرعية الانتخابية من الانحرافات التنظيمية.