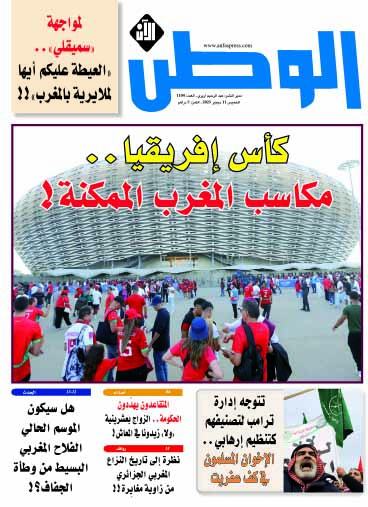

نقدٌ تحوّل إلى ردّ فعل تلقائي

في الكثير من الخطابات اليوم، تُنتقد الاحتفالات الشعبية والمهرجانات في الشوارع والتجمعات الموسيقية باعتبارها أماكن للضجيج الفارغ، والتنفس دون وعي، وعرضٍ لفنٍ متدنٍ. يُقابل هذا الفرح الجماعي بمثالٍ مثالي للفن الهادئ، الراقي، التأملي. لكن هذا التناقض بين الصخب الاحتفالي وعمق الفن يقوم غالبًا على سوء فهم: فالاحتفال، في جوهره الأنثروبولوجي، ليس عدوًّا للفكر، بل هو عتبته المحتملة. إنه لحظة ملتبسة، تجمع بين الهدم والبناء، النسيان والذاكرة.

أولاً – الاحتفال كظاهرة أنثروبولوجية: فوضى ضرورية

الاحتفال موجود منذ أن وجد الإنسان. إنه أكثر من ترفيه عابر: إنه لحظة انقلاب في المعايير، وتعليقٌ للهياكل الاجتماعية، وفسحةٌ للوجود بطريقة مغايرة.

في اليونان القديمة، سمحت طقوس الباخوسيين للمواطنين بتفريغ المكبوتات، فتجنّبوا الانفجار الاجتماعي. في روما، خلال احتفالات الساتورناليا، كان يُعطى للعبيد سلطة مؤقتة على أسيادهم. أما في المجتمعات العربية والإسلامية، فقد كانت المواسم والاحتفالات الدينية أو الزراعية تمزج بين الطقس، الرقص، الحكاية، والغناء الشعبي، بما يخلق مساحةً للحوار بين المقدس والدنيوي.

بحسب عالم الأنثروبولوجيا فيكتور تيرنر، فإن الاحتفال هو لحظة "مشاع اجتماعي" تُجدد من خلالها الجماعة نفسها. والضجيج ليس بلا معنى: بل هو صوت مجتمعٍ يعيد اختراع ذاته. توضح لنا الأنثروبولوجيا وسوسيولوجيا الطقوس أن الاحتفال يعمل كصمّام أمان ومختبر للتغيير. فيه بعدٌ بدائي يُعيد تفعيل الرموز وإيقاظ الجسد.

ثانيًا – الهامش الخلّاق: ميلاد الفن من الضجيج

كثيرًا ما ننسى أن العديد من الحركات الفنية الكبرى وُلدت في الضجيج، والعرق، والشارع. وقد قوبلت في بداياتها بالازدراء من النخبة الثقافية، قبل أن تُحتفى بها:

- الجاز، الذي خرج من آلام العبودية، عُدّ في بداياته موسيقى مبتذلة مفرطة في الحسية. اليوم، يُدرّس في أعرق المعاهد.

- الهيب هوب، وهو شكلٌ عصري من الشعر الحضري نشأ في حي برونكس، اعتُبر في بدايته تهديدًا. اليوم، يُعد من أكثر الحركات تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين.

- المسرح الشعبي، من الكوميديا ديللارتي إلى مسارح المقاهي، طالما استُبعد من معايير "الفن الراقي".

- حتى في الفنون البصرية، كان الغرافيتي يُعدّ تخريبًا، ثم أصبح فنًّا معترفًا به.

تُشترك هذه التيارات في ولادتها من رحم الاحتفال الخام، من صرخةٍ ومن ضرورة. وحتى الشعر الصوفي، كثيرًا ما خرج من سياقات الرقصات الجماعية والموسيقى التكرارية، والتي نظر إليها البعض بشك، لكنها كانت مفتاحًا لنشوةٍ خلاقة.

وفي العالم العربي، أمثلة عديدة:

في المغرب، شكّلت موسيقى كناوة، التي تنحدر من التقاليد الإفريقية، نبعًا غنيًا للثقافة الموسيقية. ظهرت مجموعات مثل ناس الغيوان وجيل جيلالة في السبعينيات، مستلهمةً هذا التراث ومزجته بالشعر السياسي والاجتماعي. هذه الفرق التي بدأت من الهامش، ساهمت في تشكيل وعي فني ووطني.

كذلك، فإن أنماطًا مثل العيطة والشعبي، المرتبطة بالشارع والأفراح، عبّرت عن وجدان الفئات الشعبية، ولا تزال تفعل ذلك حتى اليوم، من خلال الراب المغربي (دون بيغ، مسلم...) الذي يمزج الجذور بالتعبير المعاصر.

في مصر، شكّل المسرح الشارعي ومسرح المقاهي، منذ الستينيات، منصات للنقد الاجتماعي والسياسي، وسط أجواء فرح جماهيري. موسيقى الشعبي، والرقصات الحيّة في الأحياء، لا تزال تحمل نبض الشارع.

أما النوبات الأندلسية أو طقوس الزار، فقد شكلت معينًا لإبداعات حديثة، تحول فيها الطقس إلى أداء، والموسيقى إلى فن حي. الحدود بين الطقس، والعرض، والإبداع، تنمحي هنا – وتثمر.

ثالثًا – الترويض المؤسسي: بين الذاكرة والتدجين

كلما زادت شهرة حركة فنية، زاد احتمال ترويضها واحتوائها مؤسسيًا. تدخل المدارس، والمتاحف، والمهرجانات الرسمية.

وهذا يحمل وجهين: فهو يضمن الذكرى والاستمرارية، لكنه قد يُفرغ الحياة من حيويتها، والتمرّد من روحه، والحاجة من ضرورتها الجمالية.

تاريخ الفن ملآن بهذه المفارقات: يجب ألا ننسى ذلك حين نواجه اليوم أصواتًا صاخبة أو مظاهر تبدو لنا فوضوية. فقد يكون فيها ميلاد جديد. غالبًا ما تكون الاحتفالات التي تُربكنا هي نفسها التي تُدشّن نظرة جديدة، أو حسًّا مختلفًا. لذلك، يجب الحذر من محاولات قتل العفوية باسم الذوق أو النظام العام.

رابعًا – الرقص، الصراخ، الإيقاع: لغة أخرى

لماذا يُقابل الرقص، والصرخة الجماعية، والترنيم بالإرتياب؟ لأنها تُفلت من السيطرة العقلانية. ومع ذلك، فإن الجسد الراقص يتكلم. إنه يعبر عن آلامٍ ورغباتٍ وشدائد، قد لا يُفصح عنها بالكلمات.

في الثقافات الإفريقية، في التراث الصوفي، وفي تقاليد أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، الجسد المحتفل ليس جسدًا تائهًا – بل مأهولًا بالحياة. يصبح وسيلة، ذاكرة، ووسيطًا روحيًا.

الاحتفال أحيانًا تطهير جماعي. لا نرقص لننسى، بل لنُعيد التوازن. ليس هروبًا من الواقع، بل مواجهةٌ عبر إيقاعٍ آخر. حتى النشوة – رغم ما يُقال عنها – يمكن أن تكون طريقًا نحو اليقظة.

خامسًا – اليقظة المطلوبة: بين الانفتاح والتمييز

ليس كل احتفال خلاصًا. هناك تفاهة مُمأسسة، وفراغ تجاري مغلف بالضوء. مهرجانات بلا رؤية، وجماهير بلا شغف، وأصوات مصنّعة. لكن التعميم خطأ.

الخطر ليس في الضجيج، بل في التماثل. أما الخطر الحقيقي، فهو إسكات الأصوات الجديدة بحجة الذوق أو الذرائع الثقافية. ليس المطلوب التفضيل بين العزلة والجماعة، بل الإصغاء لما في الضجيج من معنى.

نحتاج إلى أذن جديدة: قدرة على التلقي حيث يولد المعنى، حيث لم يتشكل بعد، في انقطاعاته، في ارتباكه، في رغبة جماعية في التعبير. لا يكفي أن تُؤطّر المؤسسات – بل عليها أحيانًا أن تُصغي إلى الفوضى، قبل أن تُسرع إلى تهذيبها.

خاتمة – حين يفكر الاحتفال

الاحتفال ليس انقطاعًا عن المعنى. بل يمكن له، إن أُحسن الإصغاء، أن يكون لحظة إعادة اختراعٍ جماعي للغة. ليس في الصمت وحده يُصنع الفن. بل أحيانًا، في ضجيج العالم، وفي ارتجاج الحياة، تبحث أصدقُ التعابير عن مخرج.

لا يتعلق الأمر بتمجيد الصخب، بل بالتوقف عن احتقاره. فالمجتمع الذي يرقص، ليس مجتمعًا نائمًا. بل هو، ببساطة، مجتمع يتنفس. مجتمعٌ يحاول، عبر الإيقاع والحركة والسطوع، أن يُفكر بطريقةٍ أخرى: فكرٌ مجسّد، متحرك، حي.