لامراء في القول أن عاشوراء تعد من أبرز المحطات الدينية التي تحظى بمكانة خاصة في الوجدان الإسلامي، وتختلف تمثلاتها وممارساتها من مجتمع لآخر، ومن طائفة لأخرى. ففي حين ترتبط عاشوراء لدى عموم المسلمين السنّة بصوم اليوم الذي نجّى فيه الله موسى من فرعون، فإنها تحمل بعدا مأساويا لدى الشيعة باعتبارها ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء. أما في السياق المغربي، فقد اتخذت عاشوراء طابعا فريدا يخلط بين الديني والشعبي، وبين الرمزي والفرجوي، في تركيبة ثقافية واجتماعية مركبة. غير أن الملاحظ اليوم هو تحوّل هذه المناسبة، التي كانت في الأصل لحظة للتعبد والتراحم والفرح الجماعي، إلى مشهدٍ اجتماعي يتسم بالفوضى، والعنف، والسلوكيات المنفلتة، ما يدفع إلى مساءلة هذا الانزياح الرمزي من منظور سوسيولوجي وأنثروبولوجي.

عاشوراء في المخيال المغربي ليست فقط ذكرى دينية، بل هي زمن اجتماعي، يتميز بخصائص طقوسية متوارثة. منذ عقود طويلة، ارتبطت هذه المناسبة بمظاهر احتفالية مثل اقتناء الفواكه الجافة، توزيع الحلويات، إحياء "الشعالة" في الأحياء، تبادل الهدايا، وإشراك الأطفال في أجواء من البهجة والتسلية. هذه الطقوس كانت تؤدي وظيفة اجتماعية أساسية: تقوية اللحمة العائلية، إحياء مظاهر التضامن، وتعزيز الانتماء المشترك للثقافة المحلية. لكن التحول التدريجي في هذه الطقوس، خصوصًا في العقود الأخيرة، كشف عن انتقال عميق في تمثلات المجتمع للمناسبة، وتراجع البعد الرمزي فيها لفائدة مظاهر انفعالية وغير مؤطرة، تُعبّر عن احتقان اجتماعي وثقافي ضمني.

لقد تحوّلت بعض الأحياء المغربية في ليلة عاشوراء إلى ما يشبه ساحة مفتوحة للانفجار الرمزي. تنتشر المفرقعات بشكل مكثف، تُشعل الإطارات المطاطية في الشوارع، تُلقى الزجاجات الفارغة، ويتم استعراض "الشجاعة" من خلال سلوكيات قد تصل حدّ العنف المتبادل. هذا الانفلات لا يمكن قراءته فقط كحالة فردية أو تعبير مراهق عن التمرد، بل هو مؤشر سوسيولوجي عميق عن أزمة في القيم والتمثلات، وعن فراغ مؤسساتي وتربوي جعل من المناسبة فرصة للتنفيس عن الغضب الاجتماعي المكبوت.

إن انزياح عاشوراء من طقس جماعي مؤطر إلى مشهد فوضوي يعكس تحولات متعددة. أولها، تآكل المرجعيات الرمزية للمناسبة، حيث لم تعد عاشوراء محاطة بخطاب ديني تربوي واضح يحدد معانيها وقيمتها، مما فسح المجال أمام تأويلات شعبية قد تكون خارجة عن سياقها. ثانيها، غياب التأطير التربوي من طرف الأسرة والمدرسة، مما جعل الأطفال والمراهقين يكتسبون عادات طقوسية مشوهة، تتسم بالعنف والعدوانية. وثالثها، تراجع الأدوار الاجتماعية التقليدية للجماعة في ضبط السلوك، أمام تمدد ثقافة فردانية استهلاكية تخلط بين التقليد والمحاكاة والتجريب الفوضوي.

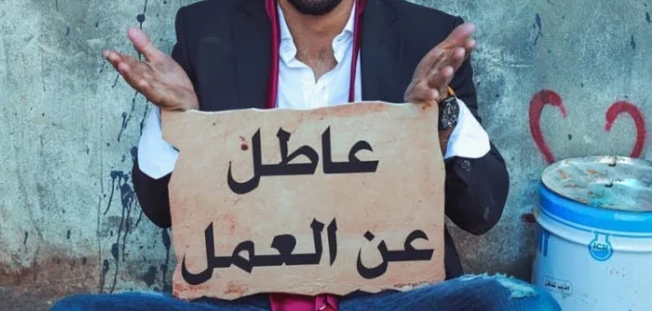

من جهة أخرى، لا يمكن فصل ما يحدث خلال عاشوراء عن الظروف البنيوية التي يعيشها الشباب المغربي، خاصة في الأحياء المهمّشة. فغياب فضاءات للتعبير، وانتشار البطالة، وتردي الخدمات الثقافية، تُحوّل أي مناسبة اجتماعية إلى لحظة للتنفيس الجماعي، حيث تُستعرض القوة أو الرجولة أو الانتماء من خلال ممارسات استعراضية تتّخذ أحيانًا طابعًا تخريبيًا. وهكذا تصبح "الشعالة"، التي كانت رمزًا لتجديد الطقوس وتطهير الفضاء، فعلًا ناريًا بدون رمز، و"مفرقعات عاشوراء" صوتًا للفوضى أكثر من كونه تعبيرًا عن فرح بريء.

المفارقة أن هذه التحولات تمرّ في الغالب دون تأطير رسمي أو نقاش مجتمعي كافٍ. لا المؤسسة التعليمية تقدّم خطابًا تربويًا واضحًا حول المناسبة، ولا الإعلام الوطني يُعالجها بمقاربات توعوية أو نقدية. أما المؤسسة الدينية، فإنها تكتفي أحيانًا بالصمت، أو بخطاب تقليدي غير قادر على التأثير في الواقع. وهكذا، تُترك عاشوراء لتتحول إلى طقس مفتوح على كل التأويلات، وتُفرغ من محتواها الديني والتربوي، لتتحول إلى لحظة للفوضى الاجتماعية المقنّعة.

من منظور سوسيولوجي، تمثل عاشوراء مرآة لانعكاسات التحولات الاجتماعية بالمغرب: تحولات في العلاقة مع الدين، في التمثلات الجماعية، وفي أنماط التنشئة الاجتماعية. كما تعكس الحاجة إلى تجديد المقاربات التأطيرية للمناسبات الدينية، ليس فقط من منظور ديني تقليدي، بل ضمن رؤية شمولية تدمج البعد الثقافي، والتربوي، والنفسي، والمدني. فالحفاظ على الرمزية الأصيلة لعاشوراء لا يعني مصادرة الفرح الجماعي أو الطقوس الشعبية، بل يتطلب إعادة توجيهها نحو مقاصدها الأصلية، وتأطيرها تربويًا ومجتمعيًا بشكل يُجنبها الانفلات والانزلاق.

في الختام، فإن عاشوراء لم تعد مجرد مناسبة عابرة، بل أصبحت مؤشرًا اجتماعيًا يجب الإنصات إليه، لأنه يكشف عن عمق التغيرات التي تطال المجتمع المغربي في صلب قيمه وتمثلاته. ومن ثم، فإن أي إصلاح اجتماعي أو تربوي لا يمكن أن يغفل عن فهم هذه التحولات، ليس فقط لضبطها، بل لإعادة توجيهها بما يخدم التماسك المجتمعي والهوية الثقافية الجامعة.

زينب الجعنين، باحثة في سوسيولوجيا التربية