على بُعد نصف ساعة من نهاية المقابلة، وجدتُ نفسي خارج المنزل، أوزّع تلك الدقائق المتبقية بين شاشات المقاهي، وجلسات العائلات بين أزقة المدينة.

كانت عيناي لا تلتقطان سوى نتيجة السبورة وثواني الساعة من عمر المقابلة؛ ثواني الأعصاب والانفعالات وتجمّد الحواس حول أمنية واحدة فقط:

هل سترفع سواعد شبيبتنا كأس هذا العالم؟لم أتمّ الأمنية حتى علا صراخ الانتصار عاليًا، شبيهًا بهدير أمواجٍ تخترق سكون هذه الليلة العالمية.

سارعتُ الخطى نحو شاشة المنزل لأتابع حفل التتويج.

أعادتني لقطة رفع كأس العالم إلى لحظة تقديم هدية رمزية، على شكل مجسّمٍ ذهبيٍّ لكأس العالم، إلى صاحب الجلالة من طرف عميد الفريق الوطني لحظة استقبالهم بعد إنجاز قطر.كانت تلك اللقطة دالّة رمزية ورسالة تعبيريّة عن نوايا مشروعة من جيل المربّع الذهبي إلى الجيل الذهبي.

بعد ثلاث سنوات فقط، أصبح الحلم واقعًا تاريخيًا، والكأس خماسية النجمة حمراء، اللونان اللذان صارا طريقة للتفكير نحو الصعود والتتويج.وعلى خُطى الأجيال، فلا شيء يعلو على راية الوطن خفّاقةً بين الأمم والشعوب، فهنا نحيا بشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك.

وأبناء الأطلس من الأسود والأشبال متى آمنوا بحلم صنعوا منه واقعًا يدهش الكبار.

فالمغرب لا يتراجع حين يتقدّم نحو المجد والعزّة بين الأمم.لم تُرفع الكأس اليوم بالشيلي فحسب، بل رُفعت راية وطنٍ آمن بأن طريق الصعود قد يبدأ من الملعب، لكنه يمتدّ إلى العالم باعتباره مرآةً لروح الشعوب، ومختبرًا لقدرتها على التنظيم والتنافس والابتكار، فضلًا عن الحضور الرمزيّ والاعتباريّ في المخيال الشعبيّ والجماهيريّ وسط شعوب العالم.ديما مغرب...

جملة صارت عالمية وعلى كل الألسن، وعلى صدور الناس أقمصة باللونين، بل إن أغلبهم يتقاسمون معنا ترديد شعار المملكة بعد عزف النشيد الوطني الذي احتلّ المرتبة الأولى في بثّه لمدة أسبوعٍ وأكثر تقريبًا.من مباراة الكونغو بالرباط واحتلال الرتبة الأولى بـ16 انتصارًا، تلتها مباراة مصر، ثم كأس العالم للسيدات، فمقابلة كرة الصالة بإسبانيا والتتويج بالشيلي.

أسبوع النشيد الوطني في مختلف المنصّات والمناسبات، ومع مختلف الفئات.هو المغرب يا سادة.

قبل أسابيع قليلة، كان الأعداء قد تربّصوا بنا في منعطف الطريق، ونفثوا سمومهم الحاقدة وسط احتجاجاتٍ طبيعية لشبيبتنا، محاولين جرّها نحو التدمير والخراب، بل ودعوة عاهل البلاد إلى الانقلاب على الدستور وتعطيل المؤسسات.كانت صور حرق سيارات الشرطة تجوب القنوات، مع تحريضٍ مفضوحٍ على حرق القصور من "أصدقاء" قبل الأعداء.

وكانت أيادينا على قلب الوطن تحت وطأة هذا العداء.

أإلى هذا الحد ينتظرون سقوطنا؟

وهل يسقط الأسد؟وهم في قاعة الانتظار بأبواقهم، حتى خرج المغاربة إلى الشوارع نفسها يحتفلون وينتصرون للوطن!

إنه المغرب الذي لا يُدرَّس في الكتب، أعمق من أن يُناقَش وراء الحجاب الافتراضي أو بقلبٍ حاقد كما هو حال الطابور الخامس.هذا هو المغرب، وطنُنا، على صعيدٍ طيّبٍ صالحٍ للطهارة والتيمّم.

أرضُ الأولياء والناس الطيبين من شجرةٍ طيبةٍ أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء.

لذلك، لا يُفلح من أراد بنا السوء، وما أكثرهم، ولن يقفوا اليوم، ولن يُفلحوا يومًا.هكذا درّبنا التاريخ كشعبٍ لا يقاطع أفراحه، وفي أتراحه يتضامن في كيمياء جسدٍ فولاذيٍّ بروحٍ صوفيةٍ خارقة.

وهكذا صنعنا التاريخ أيضًا.وفي يومٍ واحدٍ، اسمه الأحد المبارك، صباحًا، كان جلالته في المجلس الوزاري قد تجاوب مع الشعارات السلمية الأولى للاحتجاجات، بالرفع من ميزانية الصحة والتعليم.

ومساءً، كانت سواعد شبيبتنا ترفع الوطن نحو منصة التتويج.هي الأمة التليدة، كما في برقية تهنئة جلالة الملك لأشباله، الأمة القادرة على تحويل الأزمات إلى فرص، كي تواصل الصعود نحو مربع الكبار، وبين الكبار، مع الاحترام الرفيع للقرار السيادي لمملكتنا الشريفة.ونحن أمام صورةٍ معبّرةٍ ودالّةٍ هذا الأسبوع، تزامن فيها تجديد وتجويد اتفاقية الشراكة مع روسيا الاتحادية بما يخدم مصالحنا الحيوية والوطنية، مع تصريحٍ لمستشار الرئيس الأمريكي ترامب يؤكّد فيه مجددًا مغربية الصحراء، مع اقتراب فتح قنصلية بلاده بمدينة الداخلة.فلم نعد محطة عبور، ولا دولة بخيط عنكبوت.

هي روح وفلسفة نهضتنا اليوم، نسجتها أقدام شبيبتنا هناك بدولة الشيلي بثقة من يملك حلم الصعود، ويؤمن أن المستحيل لم يعد مغربيًا.هي ليلة سقوط الكبار، وتتويج الشجعان.

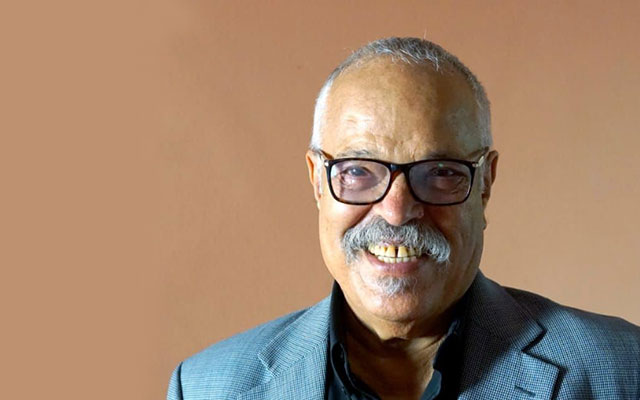

يوسف غريب، كاتب صحفي