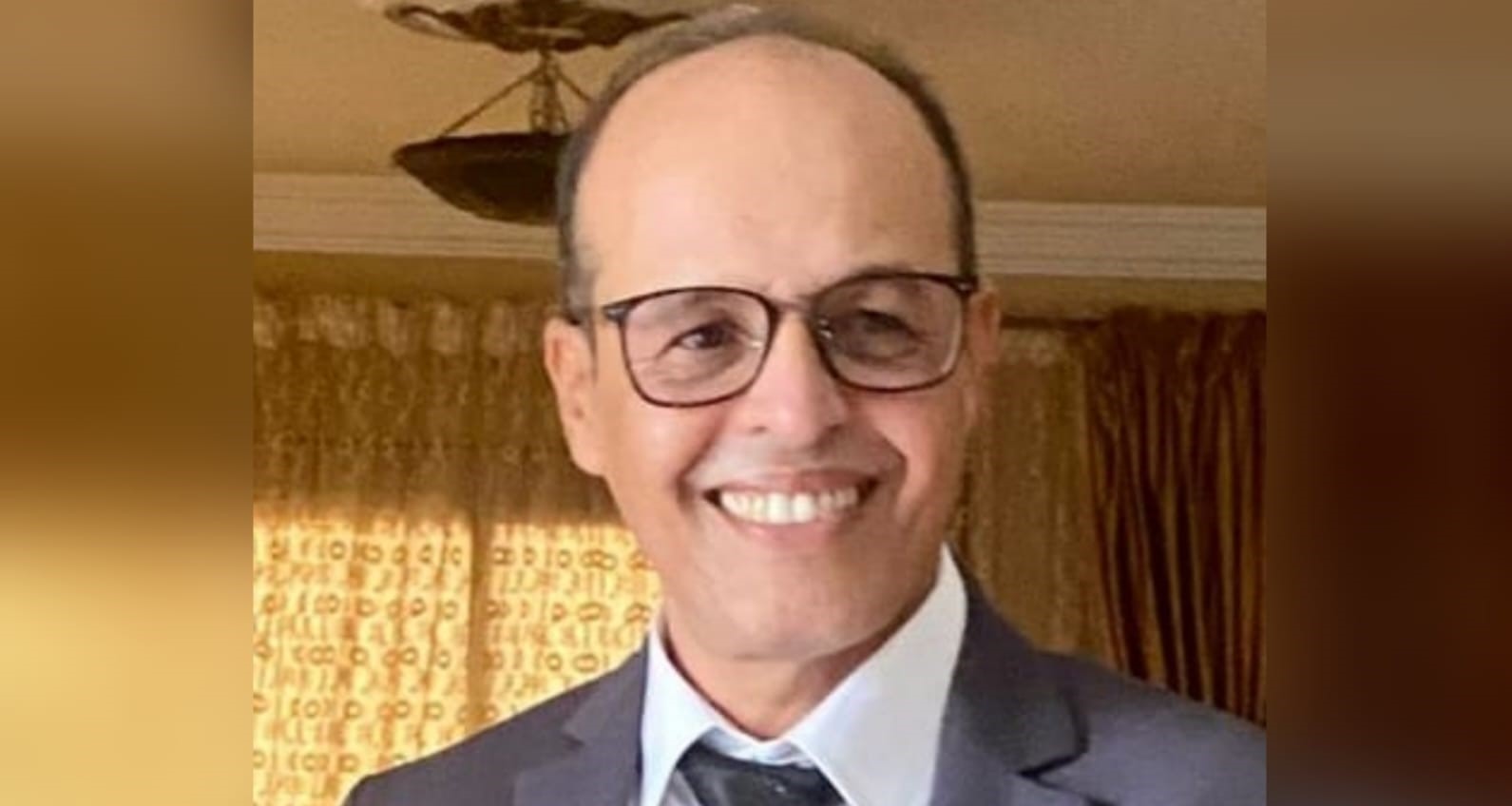

في هذا الجزء الرابع من التحليل الذي خص به محمد الطيار، باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، جريدة "أنفاس بريس"، يتحدث فيه عن المسؤولية التاريخية للمغرب في بناء المصالحة والاستقرار في مالي، وكيف ظلت المنطقة تابعة للباشوات المغاربة، حتى انكسر آخر حاكم مغربي بمنطقة أزواد، ويدعى الكاهية محمد الرامي، أمام الجيش الفرنسي وقدم مفتاح تمبكتو سنة 1894.

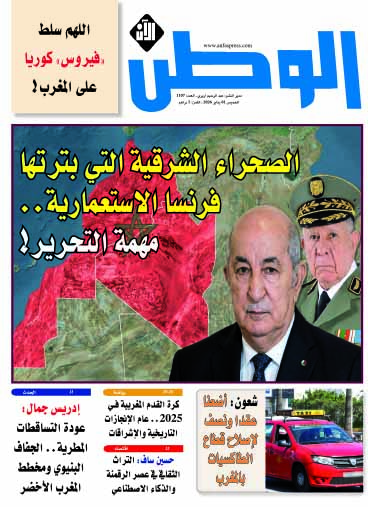

في الوقت الذي تُرسَم تحديات كبيرة على المملكة المغربية، تفرضها المتغيرات الدولية، يمكن استحضار شواهد التاريخ المشترك، تجعل المملكة اكثر مصداقية من غيرها في جمع مختلف فرقاء الازمة في شمال مالي على طاولة واحدة خاصة بعد فشل اتفاق الصالحة المبرم بالجزائر سنة 2015 وفشل فرنسا وانسحابها من مالي وبوركينافاسو.

لقد كان المؤرخون القدماء يَعتبرون منطقة السودان الغربي منطقة مغربية، أو مجالا مغربيا ولو في حالة ضعف سلطة الدولة، ليس فقط بحكم الهجرة الصنهاجية والعربية القادمة من المغرب، ولكن أيضا بحكم العادات والتاريخ المشترك وغيره، فصاحب كتاب “تاريخ السودان” عبد الرحمن السعدي الذي عاش في تنبكتو في القرن السابع عشر الميلادي يقول: “ملي” مالي “إقليم كبير واسع جدا في المغرب الأقصى إلى جهة البحر المحيط”، ويقول أيضا: “وتلك عادة السودان أهل المغرب لا يدفنون أمواتهم إلا في رحاب مساجدهم وجوانبها”.

وبَعد فتح تلك المنطقة من جديد في عهد دولة السعديين، أصبح اللسان المغربي الدارج مع بعض التعابير الاسبانية أو الزنجية أو الأمازيغية شائعا في التخاطب، ودخلت تقاليد الحكم والإدارة للمجتمع الإفريقي الغربي وأساليب البناء والزراعة والطبخ، وفراش البيوت وهندسة العمران، كما أن نزوح الصناع والعلماء والتجار والدعاة المغاربة إلى المنطقة، ساهم في نشر الأسلوب المغربي الأندلسي في مختلف المناحي، وأثر في تبديل أغلب الأسس التي قامت عليها حضارات غانا ومالي والسنغاي من قبل.

كما توجه إلى المنطقة أنذاك، آلاف المغاربة من عمال وفلاحين وفقهاء ومهندسي البناء، والغالبية بقيت في المنطقة وتناسلت، وكان هناك مائة وثمانون حاكما لمنطقة السودان الغربي خلال التواجد المغربي سموا بالبشاوات والكواهي، ويطلق عليهم أيضا إسم الرمى، حيث يَنتسبون كلهم تقريبا لعائلات مغربية معروفة في مراكش ودرعة وفاس وسلا، حكموا بإسم سلاطين المغرب أو بإسم الجيش المغربي، مع الاستمرار في الدعاء للسلطان في المساجد.

وعندما وصل العلويون إلى السلطة عادت البيعة لهم، ولقّب كل ملك نفسه في مراسلاته مع الأوروبيين، بلقب “عاهل جاو وغينيا”، بل كان المشايخ والزعماء المحليون يخاطبوهم بِتلك الصفة، كما هو الأمر مع شيخو أحمدو، زعيم قومية الفولان “زعيم شعب الفولان، أسس دولة في منطقة ماسينا، في مطلع القرن التاسع عشر، وجعل مركزها في وادي نهر النيجر، وكانت عاصمتها مدينة “حمد لله” وقد بلغ امتداد مملكته من مدينة تمبكتو إلى مدينة جني في شمال مالي وتوفي سنة 1844 م)، الذي كان يُراسل السلطان المغربي بـ “سلطان الغرب ومراكش والبلاد التابعة له في تمبكتو وأروان وبوجبيهه وتاوديني وسوس القريبة والبعيدة وتوات”.

وقد ذكر الباحث محمد الغربي في كتابه “بداية الحكم المغربي في السودان الغربي”، أنه وجد في تنبكتو في خزانة خاصة سبع رسائل مختومة بطابع السلطان مولاي عبد الرحمان العلوي تخص الفترة 1849- 1860 م، موجهة لعامله على الصحراء والسودان، كما وجد رسائل من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان أرسلها سنة 1860م إلى عامل هذه المناطق، يُخبره بتسلمه الهدية التي أرسلت إليه، وأخرى سنة 1869م إلى عامله حول خلاف بين أفراد قبيلة في بلاد شنقيط، حيث تأخر وصول الرسول لفك النزاع، مما يؤكد استمرار وجود عامل السلطان على تلك النواحي إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وطيلة هذه العهود، ومنذ دولة السعديين، كان نظام البريد يُغطي مجموع المجال الجنوبي، حيث يصل إلى تنبكتو وغيرها، وقد جدد العلويين هذا النظام بإقامة مراكز في الواحات وعبر المسالك التي تعبرها القوافل، كما أن النظام النقدي ومكيال الوزن، كان هو نفسه في جميع المناطق، حيث كانت العمليات التجارية تتم بالعملة المخزنية من طنجة إلى السنغال جنوبا، باستعمال نفس وحدات القياس المستعملة في كل مدن المغرب، وهي المثقال والأوقية التي لازالت مستعملة إلى الآن في موريتانيا، والفلس والريال ووحداته والدرهم، فقد كان التجار يرفضون أي عملة غير العملة المخزنية في جميع هذه الربوع، كما كانت تستعمل كوحدات للقياس والميزان القلة والذراع والمد والقامة والخروبة والرطل…الخ. ولم تعرف هذه المناطق استعمال الكيلو غرام والمتر وغيره بشكل واسع، إلا مع دخول الاستعمار الغربي.

وبعد وصول الفرنسيين إلى المنطقة، التحق مبعوث باشا تنبكتو بفاس في نهاية القرن التاسع عشر، ليطلب من المولى الحسن الأول إرسال الجيش المغربي لإنقاد جزء من مملكته، وقد أرسل السلطان رسائل يخبر فيها أهل الحل والعقد بتنبكتو، بأنه يُفاوض الفرنسيين ليرفعوا أيديهم عن رعاياه.

وقد ظلت المنطقة تابعة للباشوات المغاربة، حتى انكسر آخر حاكم مغربي بمنطقة أزواد، ويدعى الكاهية محمد الرامي، أمام الجيش الفرنسي وقدم مفتاح تمبكتو سنة 1894م، وبقيت المناطق الشمالية في مالي بعيدة عن حكم الفرنسيين حتى سنة 1899م، ولم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي إلاّ في سنة 1902م حيث أعطت فرنسا للمنطقة إسم “السودان الفرنسي”، الذي ظل تابعا لها حتى سنة 1959م، حيث حل “اتحاد مالي” محله، إلى أن برزت بإسم “جمهورية مالي” سنة 1961م.

وعندما قرر الاستعمار الفرنسي الخروج من المنطقة في مطلع ستينيات القرن الماضي، كانت هناك رسالة موقعة من طرف 377 شخصية أزوادية، تطالب الرئيس الفرنسي آنذاك الجنرال ديغول، بأن لا يلحق إقليم أزواد بدولة مالي، نظرا للخلافات والاختلافات الجغرافية والعرقية والثقافية، وقد طالبت الرسالة باستقلال ذاتي، وفي حالة تعذر ذلك طالبت بإلحاق إقليم ازواد بالمملكة المغربية، لأن نفوذ العرش العلوي كان يمتد لتلك المناطق في تلك الفترة، غير أن الفرنسيين تجاهلوا الطلب وألحقوا إقليم أزواد بجمهورية مالي.

طبيعة الدور المركزي للمغرب في المنطقة

إن الحكم المغربي في منطقة الساحل الإفريقي امتد لثلاثة قرون كاملة، وأوجد حضارة مغربية زنجية متميزة، بفضلها تطور زهاء سبع مساحة إفريقيا وعشر سكانها أنذاك، ولازالت العديد من القبائل التارقية، والعربية تعتز بأصولها المغربية، بل إن الطوارق في الصحراء الكبرى يعتبرون أن "الملكة تينهنان" الأم الروحية لشعبهم تنحدر من منطقة تافيلالت المغربية، ومنهم من لا يزال متمسكا ببيعته للعرش العلوي.

كما أن ارتباط المغرب التاريخي والديني والاجتماعي والمجالي بمنطقة الساحل الإفريقي عميق جدا، الأمر الذي يتطلب منه عدم التعامل مع المخاطر القائمة في المنطقة من زوايا الجريمة المنظمة والإرهاب القادم من بعض دول الساحل، أو من خلال منطلق مقاربة أمنية صرفة كغيره من الدول الأخرى، بل وفق إستراتيجية تعي مخاطر إضعاف وقطع روابطه بمجاله الطبيعي والحيوي، وتستحضر دوره التاريخي، والروابط الاجتماعية والثقافية والدينية التي تجمعه مع منطقة الساحل الافريقي، ودول غرب إفريقيا عموما، والتي لا يمكن أن تمنعها الحدود التي وضعها الاستعمار الغربي، أو تعرقلها سياسات بعض دول الجوار الوظيفية التي تعي جيدا عمق مكانة المغرب الحضارية في المنطقة.

لذلك فالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في جمع مختلف الفرقاء الليبيين، يمكن أن يقوم به في منطقة أزواد، بحكم أن تطور الأزمة الأمنية في شمال مالي، يعد من بین الانعكاسات المباشرة لانهيار مؤسسات الدولة في لیبیا، وما نتج عن ذلك من تدفقات هائلة للطوارق، الذین سبق أن فروا في السنوات الماضیة من موجات الجفاف ومن الأزمات المتتالية في أزواد، متجهین إلى لیبیا بحثا عن ظروف معیشة أفضل بعد الإهمال والتهمیش الممنهج الذي عرفته منطقتهم، جالبين معهم “خاصة بعد مقتل معمر القدافي” مختلف أنواع الأسلحة إلى شمال مالي، من أجل إعلان استقلال منطقة أزواد عن دولة مالي التي تعاني أصلا ومنذ عقود صعوبة في بسط سلطتها الكاملة على هذه المنطقة.