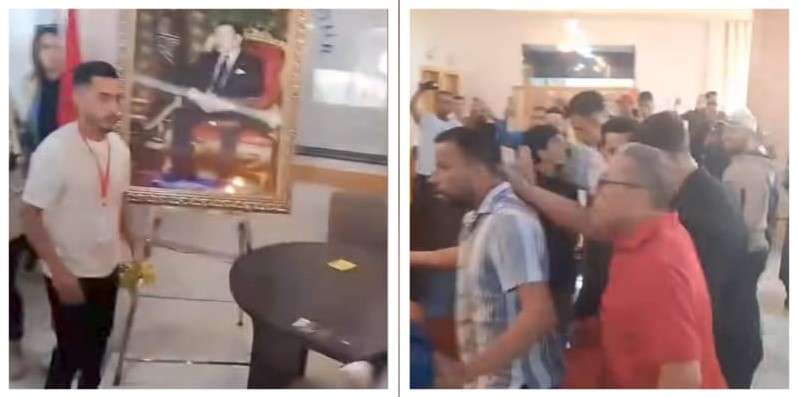

لا يمكن الجزم إن كان الأمر يتعلق بخطوة مقصودة أو مجرد صدفة مشؤومة أن تحصل فاجعة الخميس الأسود، فاجعة امتهان كرامة الأساتذة المتدربين، بالتعدي عليهم ضربا، والإمعان في رفض فتح باب الحوار بشأن ملفهم المطلبي، مباشرة بعد التسويفات والمماطلات التي شهدها ملف طلبة كلية الطب بمختلف مستوياتهم الدراسية. ولكن ما جرى أضفى مصداقية لما يروج على نطاق واسع عن وجود خطة لهجوم كاسح تتعرض له المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب بهدف تبخيسها، وإفساح الطريق معبدا بلا منغصات لخوصصة خدماتها.

استهل هذا الهجوم أولئك الذين طرحوا فجأة وبدون مبررات عملية مقترحات استخدام اللغة العامية "الدارجة" للتدريس في أسلاك التعليم الأولي، وأطلقوا حملة دعائية واسعة عبر مختلف الوسائط الإعلامية، بشكل أرادوا منه ترسيخ الانطباع لدى المتتبع العادي بأن استعمال اللغة العربية الفصحى هو السبب في تدني مستوى التعليم لأنها تمثل عائقا أمام تطوير القدرات الاستيعابية للتلاميذ المغاربة، متجاهلين أن أجيالا كثيرة ومتعاقبة تعلمت بهذه اللغة ونجحت وأبدعت في مختلف المجالات.

أحدثت تلك المقترحات ضجة كبيرة ربما كان صداها قويا بسبب أن من وقف وراءها لم يتورع في أن يدعي وثوق صلته بمراكز القرار في البلاد، غير آبه بأن ذلك هو ما جعل التأويلات تتناسل حول الموضوع وتأخذ اتجاهات شتى أخطرها تلك التي تحدثت عن اعتبار هذه الخرجة مجرد بالون اختبار لوجود نوايا إقفال مدارس عمومية وتفويت مبانيها للخواص. فتعليم اللغة الدارجة لا يحتاج بنايات ولا ميزانيات، لأنها تلقن في البيوت وفي الشارع.

ولم تكد عاصفة اللغة الدارجة تخبو، بعد أن استنفرت ردود فعل عنيفة من عدد من قوى المجتمع المدني، حتى خرج وزير التربية والتعليم بالإعلان دون خجل وفيما يشبه بيان نعي حكومي للتعليم العمومي بقوله إن 78% من التلاميذ لا يفهمون شيئا مما يدرسون، وأن 3600 مؤسسة مدرسة تتعرض للتخريب سنويا، وأن أزيد من 15 ألف فصل دراسي يتراوح عدد التلاميذ فيها بين 41 و45 تلميذ في الفصل الواحد.

وحين كان الجميع ينتظر من الوزير المذكور تقديم استقالته كأضعف الإيمان اعترافا منه بعجز وزارته وفشل تدبيرها، فاجأ نظيره وزير التعليم العالي المغاربة، وبدون أدنى حس بالمسؤولية، بل وبنبرة تشفي حين بشر طلبة كليات العلوم الإنسانية وكليات الحقوق، بأن مصيرهم البطالة، محبطا بذلك آمال الآلاف منهم، وكأنه يخيرهم بين الخروج للشارع للانضمام إلى طوابير المحتجين أو القبول صاغرين بإعادة التكوين والتأهيل ضمن مهن وحرف تساعدهم على ولوج سوق الشغل، إن وجدت سوق جديرة فعلا بهذا الاسم.

إن هذه الهجمات المتتالية تعكس جانبا صغيرا فقط من الأزمة المزمنة والمتوارثة جيلا بعد جيل للتربية والتعليم بالمغرب منذ الاستقلال عندما تم تسييس العملية التعليمية عنوة وإقحامها في مجال المنافسات السياسية العقيمة. ولكنها في ذات الوقت، ورغم ما يبدو من عدم التنسيق فيما بين منفذيها تصب في الاتجاه الذي يجري التخطيط لقيادة تعليمنا إليه، ألا وهو رفع صبغة الخدمة العامة عنه، تمهيدا لتفويته، وإزاحة أعبائه المادية والبشرية عن كاهل الميزانية العامة للدولة.

ومن المؤكد أن بمثل هذه السلوكاات لا أحد سيخامره الشك في أن التعامل الحكومي مع الأزمات التعليمية المسترسلة يوحي بوجود إرادة سياسية لمقاربة المنظومة التربوية بصفة عامة من زاوية تكلفتها المالية فقط، امتثالا للإملاءات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، والتي ترتكز كل وصفاتها للتقويم الهيكلي وتخفيض عجز الميزانيات على ضرورة خفض نفقات القطاعات الاجتماعية الأكثر شعبية، وهي التعليم والصحة.

وفي هذه الحالة التي لا تخفيها تصريحات المسؤولين المغاربة يغدو الحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية من زاوية لغة التدريس أو طبيعة المناهج وإعادة توزيع الأطر وغيرها من جوانب العملية التعليمية مجرد ذر للرماد في العيون ليس إلا، ومجرد وسيلة للتغطية على العجز عن إقرار سياسات تربوية متكاملة تعيد للتربية والتعليم قيمتهما المتعارف عليها دوليا، خاصة وأن الدولة على أعلى المستويات ما فتئت تؤكد بأن وضعية التعليم كارثية بشكل لم يعد بالإمكان تجاهله أو التزام الصمت حياله والهروب إلى الأمام تنصلا من مسؤولية المواجهة العقلانية والبعيدة المدى.

إن التعليم في الدول التي تحترم نفسها يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي. كيف لا يكون كذلك ومن خريجيه يتم اختيار الجندي والضابط والطيار وداخل حرمه يتم تكوين الطبيب والمهندس وغيرها من المهن التي لا يمكن الاستعانة فيها بالأجانب إلى أبد الآبدين أو تستحيل الاستعانة بهم بشكل قاطع كما في مجالات الأمن والاستخبارات والدفاع الوطني.

ولذلك نجد هذه الدول لا تقتر على منظومتها التعليمية ولا تقتصد في نفقاتها، بل تعير لها ولرجالاتها الكثير من الاهتمام وتحيطهم بالمزيد من التبجيل والتقدير، مدركة أنها أن هيبتها في أعين مواطنيها تنقص بمقدار ما تنقصه هي من الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية.

ومع ذلك إذا ما سلمنا جدلا بمنطق النظر للتعليم من زاوية تكلفته المالية، فإن من الممكن بل من الواجب توسيع مجال الرؤية في هذا الصدد. فزاوية الرؤية الحكومية ليست الوحيدة أو ليست معصومة من الخطأ. ويمكن رفدها بمساهمات متواضعة، عبر مقترحات عملية على سبيل المثال لا الحصر توسع دائرة الرؤية.

1/ يوجد حول المنظومة التعليمية مال كثير يصرف من طرف العائلات على الدروس الخصوصية ودروس التقوية، وفي الكثير من الأحيان يتم اقتصاد ذلك المال على حساب مصاريف معيشية أخرى. ولا تخضع هذه الدروس التي طالت المستوى الجامعي في بعض المواد لأي حسيب أو رقيب رغم أنها تدر دخلا كبيرا على بعض رجال التعليم، سيما في المواد العلمية.

يتذكر الجميع أن دروس التقوية هذه كانت تتسابق العديد من الأحزاب السياسية في إعطائها مجانا عن طريق مناضليها من رجال التعليم، وللأسف لم يعد هذا الأمر قائما بعد أن تحولت معظم تلك الأحزاب إلى دكاكين للتزكيات الانتخابية متخلية عن دورها الدستوري في تكوين المواطنين وتأطيرهم. فلماذا لا يتم تنظيم هذه الدروس المدفوعة الأجر وبأثمنة مرتفعة حسب المواد داخل مؤسسات التعليم الرسمية بأسعار مناسبة تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، وإشراك جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في التنظيم؟

ومثل هذه العملية إذا ما أحسن تنظيمها ستلقى إقبالا واسعا من العائلات التي أثقلت كاهلها الدروس الخصوصية في المنازل، وستدر دخلا إضافيا يمكن من منح رجال التعليم تعويضات محفزة لهم، ومن إصلاح المدارس وفصولها وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.

2/ هناك تشجيع من الدولة للمحسنين على بناء المساجد، وهناك موافقة أحيانا صريحة وأحيانا أخرى ضمنية على تنظيم حملات تبرع لإكمال مساجد في طور البناء أو تجهيز المكتملة منها. فلماذا لا يتم تشجيع بعض هؤلاء المحسنين وتوجيههم نحو بناء المدارس أو الفصول الدراسية؟

إن ثواب مثل هذه الخطوة ربما أكبر من ثواب بناء مسجد ؛ ذلك لأن بناء مدرسة يؤمن لصاحبها الأشياء الثلاثة التي لا ينقطع بها عمله من الدنيا حتى بعد مماته. فالمدرسة في حد ذاتها صدقة جارية، وهي مكان يدرس العلم الذي ينتفع به، وهي المؤسسة التي يتربى فيها الولد الصالح الذي يدعو لوالده.

فهل نتعظ من ديننا وقيمنا ونعلي مبادئ التكافل الحق، وننظم ذلك بشكل متحضر يمكن أن تكون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيلته المثلى أم أن وصفات المؤسسات المالية الدولية هي الأعلى، مع أنها لم ترد لا في القرآن ولا في الصحف الأولى؟