ليس من الهَين الإحاطة بحجم التحولات الاجتماعية التي مست المجال والإنسان بالصحراء، في ظل رهانات سياسية ظلت تلقي بظلالها على المنطقة لمدة غير يسيرة وإلى اليوم. لذلك، تحاول هذه الورقة ملامسة بعض أوجه هذه التحولات وأثرها المباشر اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا. فإلى أي مدى يمكن الحديث اليوم عن تجذر ممارسة سياسية بالمنطقة قادرة على تجاوز البنيات الأولية التي طالما تحكمت في الفعل السياسي وتوجيهه؟ كان المجتمع الصحراوي يعيش حياة البداوة الظاعنة (الحل والترحال) معتمدا على اقتصاد رعوي تتهيكل حوله كل مناحي الحياة، حيث أن القطيع لا يعد فقط مصدر الثروة، بل يظهر في كثير من الأحيان كحامل للقيم (أتعركيبة، لمنيحة، أذبيحة، المهر...). وإذا كان تحطم هذا النوع الاقتصادي قد بدأ مبكرا، مع التقسيم الاستعماري ورسم حدود مصطنعة، وفقا لخطوط طول وعرض لا تراعي إلا شروط تقسيم مناطق النفوذ بين القوى المتكالبة على المنطقة، مع محاولتها تفكيك وإعادة صياغة البنيات الاجتماعية المحلية، فإنه مع ذلك ظل نمط حياة الترحال مستمرا إلى غاية أواسط الستينات. وقد دخل المجتمع في نوع من الاستقرار القسري الذي فرضته الظروف الإيكولوجية للمنطقة (الجفاف)، لتتسارع وتيرته ابتداء من أواسط السبعينات في ظل بداية تشكل فئة عاملة مع بداية الشروع في استغلال مناجم بوكراع وانخراط بعض الصحراويين في ما عرف بـ “كوبيرتا“، فضلا عن تجاذبات سياسية إقليمية قوية وحراك سياسي محلي بدأت بوادره الأولى مع إنشاء “حزب المسلم“، ليصل ذروته بإعلان تأسيس "جبهة البوليساريو"، ورد الفعل الاسباني بإعلان ميلاد "حزب البونس"؛

لقد كان لعاملي الاستقرار والتمدن تأثيرات عميقة، بل ومخلخلة لنسق القيم والتمثلات والمرجعيات، حيث مست المجال العام والخاص للفرد. وإذا كان لابد للتمدن من ضريبة، فإن ضريبته بالنسبة لأهل الصحراء تجد أولى تمظهراتها في محدد الانتماء والمصدر الأول للهوية الذي هو القبيلة؛ التي تلاشت كممارسة اجتماعية وإرادة للعيش المشترك وتمثلات. فأصبحنا أمام مجرد ترسبات وذهنية فقط توظف للارتقاء تارة وللإقصاء طورا، والنتيجة ضمور الآليات التقليدية للتحالف وبروز استراتيجيات بديلة توظف القبيلة أحيانا للضغط على السلطة أو لانتزاع بعض المصالح...فالابتعاد التدريجي عن قيم التضامن والتآزر التي كانت تميز المجتمع التقليدي الصحراوي؛

هكذا تراجعت عدة قيم كانت تطبع أهل النجع الواحد، لتفسح المجال لقيم بديلة منها نمو الفردانية وروح الاستقلالية مع محاولة الحفاظ على بعض الولاءات للبنيات التقليدية في بعض المواقف، وخاصة خلال بعض الأزمات التي تصيب هذه الجماعة أو تلك مع محاولة البعض توظيفها سياسيا كوسيلة ضغط ضد الإدارة المحلية أو استنجادا "بالعاصمة" أو مد خيوط في الخفاء إلى الجهة الأخرى. والخلاصة هو تراجع العائلة الممتدة لصالح العائلة النووية في ظل ترسبات ثقافية تلقي بكل ثقلها على الكاهل الاقتصادي لهذه الأسر الساعية للاستقلالية (ظاهرة تارزيفت، أتكبرة...)؛

بالإضافة إلى ذلك، فإن جاذبية المنطقة، وظروفها السياسية ساعدت على تقوية وتيرة الهجرة الداخلية نحوها، فأصبحنا أمام نسيج اجتماعي غير متجانس بهموم وتطلعات مختلفة، وبتهيئة حضرية تعمق التمايز الثقافي وتفسح المجال واضحا لبروز الاختلال الديمغرافي في ظل وضع اقتصادي، يمكن ان نقدم بخصوصه الخلاصات الآتية:

1- إن المجهودات التي بذلتها الدولة، في سعيها لتنمية المنطقة وإحداث دينامية جهوية بها، لم تنعكس بشكل ملموس على فئة عريضة من ساكنة المنطقة، لاعتبارات عديدة منها عدم تأهيل الموارد البشرية، ووجود كوابح ثقافية تتمثل في نفور أبناء المنطقة من العمل اليدوي واحتقاره، وتفضيل الاشتغال بالقطاع العام بالرغم من شحه ومن محدودية عوائده.

2- إن رهان التنمية قد أفضى، وعلى عكس ما كان مرجوا، إلى توسيع دائرة الفوارق الطبقية، وبداية تشكل تراتبيات اجتماعية جديدة، أمام انهيار القيم التضامنية القبلية، وانتهاء الاقتصاد الرعوي، رغم بروز فئات جديدة احتلت صدارة المشهد الاجتماعي والسياسي وفقا لمحددات جديدة للوجاهة.

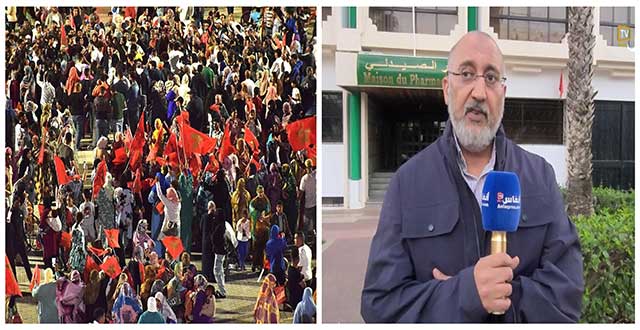

3- إن النتائج السلبية لمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي بسطنا بعضا من انعكاساته سابقا، أصبحت تغذي واجهات الاحتجاج وتقود إلى توسيع دوائر الفقر والتهميش، من هنا نفهم صرخة ما بات يعرف "بالساكنة الأصلية" خاصة من لم يحالفه الحظ في الارتقاء الاجتماعي. فوجود إرادة سياسية مبنية على أولوية خيار التنمية، لم تقد إلى تحقيق غاية اندماج فئة كبيرة من الساكنة الأصلية في النسيج المجتمعي، ولم تستطع أيضا أن تنمي قطاعات إنتاجية محلية قادرة على رفع تحدي التشغيل، هذا في ظل انفتاح النسق السياسي المغربي منذ سنة 1999، ودخول المجال الصحراوي دينامية جديدة كان من أبرز تمظهراتها الاحتجاج كسلوك "عادي" بدأ يؤثث المشهد السياسي للصحراء بخلفية اقتصادية واجتماعية بداية قبل أن يتخذ أبعادا سياسية واضحة. ولعل نتائج التحولات الاجتماعية والاقتصادية المشار إليها، هي التي دفعت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن يخلص في ورقته التأطيرية إلى كون النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية "قد وصل مداه"، و "العمل على صياغة نموذج تنموي جديد خصص له مبلغ مالي قدره 77 مليار درهم"، وشارفت أشغال المشاريع المهيكلة فيه على الانتهاء.

بناء على كل ما تقدم، يطرح السؤال عن مدى القدرة على رصد (والرصد الموضوعي أعني) واقع تحولات اجتماعية وسياسية في أفق تفعيل نظام الحكم الذاتي؟ هذا التساؤل يدفعنا إلى ملامسة واقع التحولات الاجتماعية والسياسية على خلفية مقترح الجهوية والحكم الذاتي. وهي تحولات يجدر رصد ملامحها والوقوف عند أبعادها من أجل استشراف تطورها وملامسة مدى تأثيرها في مستقبل هذه الأقاليم؛

فقد ظلت القبيلة تلعب دور الحاضن للكل الاجتماعي، لذلك كان الفرد هو صورة طبق الأصل لما هي عليه، بحيث يتراجع الوجود الفردي لصالح الكل الاجتماعي: أي القبيلة التي تحتكر " أجماعة " داخلها اختصاص تدبير الشؤون العامة وصون اللحمة الاجتماعية، في مجال ترابي شاسع هو في نفس الوقت ميدان صراع مع غيرها من القبائل. لكن خلال العقود الخمسة الأخيرة، أصبحت القبيلة بكل حمولتها الثقافية والاجتماعية أمام إكراهات نمط حياة جديدة، إنها حياة "مدينية" تعتمد الاستقرار ، ومنفتحة على مجال من المنافع الجديدة والمختلفة لا يستدعي الحصول عليها الصراع وغلبة الشوكة القبلية، بل التنافس وبروز الامكانات الفردية للأفراد؛

فاليوم أصبحنا بالأحرى أمام نوع من "العودة الذاتية للإيديولوجيا على التركيب"، بحيث تشكل القبيلة مجرد إطار إيديولوجي/سياسي، أكثر منه واقع ممارسة أنتروبولوجيا بمعناها الحصري. إنها عودة القبيلة كسؤال يمكن رسم ملامحه على النحو التالي:

- الوجه المجالي / المكاني: فالقبيلة لم تكن يوما موجودة إلا بالاستناد إلى واقع وجود قبائل أخرى تتقاسم أو تتنافس معها حول مجال معين، فالمكان راسخ في المخيال الاجتماعي الصحراوي. لذلك فإن الانفتاح على خيارات جديدة من قبيل التقطيع الترابي سيستدعي "السؤال الجمعي" المتعلق بحضور أو غياب القبيلة باعتبار ما قد يربطها ككل رمزيا بالمكان؛

- الوجه السياسي: فالمرحلة الآنية هي مرحلة دقيقة، لم يتم فيها بعد الحسم في قضايا الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، وهي قضايا منفتحة مباشرة على خيارات التقطيع المجالي، وما يترتب عنه من نتائج تتجسد في لحم الوحدات الترابية حول نفسها في مواجهة الوحدات الترابية الأخرى، مما سيعزز الانقسامية بشكل طبيعي داخل بنية القبيلة، وهو الأمر الذي عكسه النقاش المحلي بين عموم أبناء المنطقة حول تطورات وتفاعلات ملف الصحراء؛

إن مشروع الحكم الذاتي، سيطرح بالضرورة إشكالية التمثيل السياسي من خلال المؤسسات التي ستُسند لها أدوار محددة. فالتكوين القبلي السائد متعدد الأحجام سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى التعداد الديمغرافي، كما أن فرضية انتظامه وانضباطه ككتلة ناخبة هو رهين بالظروف العامة والسياق الذي سيمارس داخله الفعل السياسي، لذا من الصعب التكهن بالنتائج التي يمكن أن تنجم أو تترتب عنه؛

إن غياب رؤية إستراتيجية متكاملة، يُفضي بالضرورة إلى بعثرة الجهود المبذولة لخلق فعل سياسي منسجم مع مكونات مجال الصحراء، ويعطل في الآن نفسه رفع تحدي إرساء بنيات استقبالية كفيلة بتفعيل نظام الحكم الذاتي وتملكه.