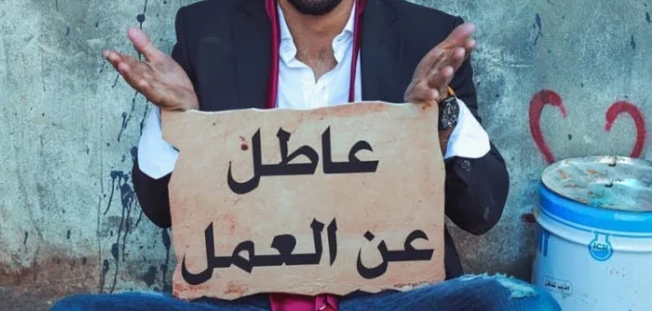

يعيش النقاش القانوني والحقوقي في المغرب على وقع جدل متصاعد أثاره مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان في إطار ما يقدم على أنه ورش لتحديث العدالة الجنائية وتعزيز النجاعة القضائية. إلا أن ما رشح من مضامين هذا المشروع أثار قلقا واسعا، خصوصا فيما يتعلق بمنح الصفة الضبطية لأعوان السلطة، وعلى رأسهم "المقدم"، وهو ضمن فئة إدارية تابعة لوزارة الداخلية لا تخضع لتكوين قانوني أو قضائي متخصص. كما برزت مؤشرات على توجه نحو تقييد دور الجمعيات المدنية في التبليغ عن جرائم الفساد المالي والإداري، وهو ما يعد انتكاسة محتملة لمسار انفتاح الدولة على الفاعلين غير الحكوميين في مكافحة الفساد.

هذه التوجهات، إذا ما تأكدت في الصيغة النهائية للمشروع، تضعنا أمام مفترق طرق حقيقي : هل تتجه الدولة نحو بناء منظومة جنائية فعالة تحترم مبادئ المحاكمة العادلة وتوزيع السلط والرقابة المؤسساتية؟ أم أننا أمام انزلاق تشريعي قد يؤدي إلى إضعاف دولة القانون من خلال توسعة غير مدروسة لصلاحيات السلطة التنفيذية، على حساب التوازن الذي يضمنه الدستور المغربي؟

أولا : الصفة الضبطية بيد "المقدم" .. انزلاق تشريعي أم إصلاح مؤسساتي؟

في السياق الإداري المغربي، يعد "المقدم" من أعوان السلطة المحلية التابعين لوزارة الداخلية، ويتواجد ضمن السلم الأدنى في الهرم الترابي الذي يشمل القياد والباشوات والولاة، حيث يشكل المقدم حلقة الوصل اليومية بين الإدارة الترابية والمواطنين، ويضطلع بمهام ميدانية تتراوح بين رصد تحركات السكان، وتحرير إشعارات البناء غير المرخص، ومراقبة الأنشطة التجارية، وتبليغ الاستدعاءات، ورفع التقارير حول النزاعات أو التوترات المحلية.

ورغم أهمية هذه المهام ضمن منطق الضبط الإداري المحلي، فإنها تظل مهام إدارية صرف، ولا تتطلب تكوينا قانونيا، كما لا يخضع المقدم لقواعد الوظيفة العمومية، بل يعمل في وضع إداري خاص.

ولذلك؛ فإن إدماجه في آلية الضبط الجنائي يمثل خروجا عن منطق التخصص، ومساسا بمبدأ التوزيع الوظيفي للسلطة، ويهدد الضمانات التي يقرها القانون نفسه، ومنها خضوع إجراءات الضبط لإشراف النيابة العامة ومراقبة القضاء.

هذه التوجهات، إذا ما تأكدت في الصيغة النهائية للمشروع، تضعنا أمام مفترق طرق حقيقي : هل تتجه الدولة نحو بناء منظومة جنائية فعالة تحترم مبادئ المحاكمة العادلة وتوزيع السلط والرقابة المؤسساتية؟ أم أننا أمام انزلاق تشريعي قد يؤدي إلى إضعاف دولة القانون من خلال توسعة غير مدروسة لصلاحيات السلطة التنفيذية، على حساب التوازن الذي يضمنه الدستور المغربي؟

أولا : الصفة الضبطية بيد "المقدم" .. انزلاق تشريعي أم إصلاح مؤسساتي؟

في السياق الإداري المغربي، يعد "المقدم" من أعوان السلطة المحلية التابعين لوزارة الداخلية، ويتواجد ضمن السلم الأدنى في الهرم الترابي الذي يشمل القياد والباشوات والولاة، حيث يشكل المقدم حلقة الوصل اليومية بين الإدارة الترابية والمواطنين، ويضطلع بمهام ميدانية تتراوح بين رصد تحركات السكان، وتحرير إشعارات البناء غير المرخص، ومراقبة الأنشطة التجارية، وتبليغ الاستدعاءات، ورفع التقارير حول النزاعات أو التوترات المحلية.

ورغم أهمية هذه المهام ضمن منطق الضبط الإداري المحلي، فإنها تظل مهام إدارية صرف، ولا تتطلب تكوينا قانونيا، كما لا يخضع المقدم لقواعد الوظيفة العمومية، بل يعمل في وضع إداري خاص.

ولذلك؛ فإن إدماجه في آلية الضبط الجنائي يمثل خروجا عن منطق التخصص، ومساسا بمبدأ التوزيع الوظيفي للسلطة، ويهدد الضمانات التي يقرها القانون نفسه، ومنها خضوع إجراءات الضبط لإشراف النيابة العامة ومراقبة القضاء.

ويتضاعف القلق حين ينظر إلى هذه الإمكانية من زاوية الواقع الميداني، إذ إن علاقة المقدم اليومية والعضوية مع الساكنة، في غياب آليات رقابية مستقلة ومساءلة قضائية، تجعله عرضة للضغط والتأثير، كما تفتح الباب أمام التجاوزات، وهو ما يكرس وضعية غامضة تفتقر إلى الضبط، وقد يزيد من هشاشة العلاقة بين المواطنين والإدارة.

ثانيا : الجمعيات المدنية ومقاومة الفساد بين الشراكة الديمقراطية والإقصاء المقنن

في مقابل التوسع المحتمل في صلاحيات أعوان السلطة، يبرز تخوف آخر بالغ الخطورة، يتمثل فيما يفهم من توجه نحو تقييد دور الجمعيات المدنية والحقوقية في التبليغ عن جرائم الفساد المالي والإداري. وهو توجه، إن تأكد، يشكل نكسة قانونية وأخلاقية للمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في حماية المال العام.

لقد لعبت الجمعيات، خصوصا الحقوقية والرقابية، دورا محوريا في الكشف عن عدد من التجاوزات، وساهمت في إثارة قضايا كبرى تم تحريك المتابعة بشأنها. لذلك؛ فإن تقييد هذا الدور أو ربطه بشروط إجرائية مبهمة أو معقدة، لا يفهم إلا كتراجع عن التزامات المغرب بدستور 2011، الذي يمنح هذه الجمعيات حق المشاركة في تقييم السياسات العمومية، كما يتعارض مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبدل أن يسهم المشروع في تعزيز الشراكة الديمقراطية بين الدولة والمجتمع، يبدو أن هنالك تراجعا في الرؤية، يتعامل مع الجمعيات لا كشركاء في حماية الصالح العام، بل كعناصر مشوشة على العمل المؤسساتي، وهو تصور يعاكس روح الإصلاح الدستوري والانفتاح الحقوقي الذي وعدت به الدولة.

ثالثا : الأمن القانوني لا يبنى بتوسيع السلطة بل بضبطها وتنظيمها

ليس من الواقعي أن تواجه تحديات العدالة الجنائية بمنح سلطات زجرية – قضائية – لأعوان يفتقرون إلى التأهيل القانوني، أو بتقييد دور المجتمع المدني في الرقابة والتبليغ. فالإصلاح لا يبنى بتوسيع السلطة، بل بضبطها بالقانون، وربطها بالمساءلة، وتأطيرها بمنطق الحقوق لا منطق السيطرة.

إن ما نحتاجه اليوم هو مشروع قانون يعزز استقلال القضاء، ويكرس مبدأ المحاكمة العادلة، ويعيد الثقة في العدالة، من خلال تمكين ذوي الاختصاص من مهامهم، ومنح المجتمع المدني مكانته كشريك فاعل في مقاومة الفساد، لا التراجع عن مكتسباته.

وبناء على كل ذلك؛ يمكن القول بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو مرآة تعكس مستوى التزام الدولة باحترام الحقوق والحريات. وكل تعديل فيه يجب أن يقرأ من زاوية مدى تعزيزه للثقة في العدالة، لا من منظور توسيع القبضة الإدارية أو تقليص أدوار المجتمع.

وإذا كانت النية إصلاحية، فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام التخصص، وتعزيز دور المواطن والجمعيات، وبناء آليات رقابة متوازنة بين السلطة والحق. غير ذلك؛ هو مجرد تكريس للسلطة من دون ضمانات، ودعوة صريحة لإضعاف أسس دولة القانون التي ينص عليها الدستور.

ياسيــن كحلـي، مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية