في عصر تتهاوى فيه المراكز التقليدية للقوة ويعاد تشكيل النظام الدولي، تبرز دول الجنوب كفاعل جيوسياسي واقتصادي يسعى إلى تجاوز منطق الهيمنة التقليدية، حيث لا تُحدد هذه الظاهرة بحدود جغرافية، بل تتشكل عبر تجارب تاريخية مشتركة وتحديات بنيوية متقاربة، فالجنوب ليس مجرد موقع جغرافي، بل كيان سياسي-ثقافي نابع من إرث التهميش التاريخي والاستغلال الاقتصادي الممنهج، وأمام هذا المشهد المتغير، تجد دول الجنوب نفسها في مفترق طرق مصيري: هل تبقى أسيرة منطق التبعية والانتظار، أم تسعى إلى إعادة تشكيل دورها كفاعل مستقل ووازن في العلاقات الدولية؟ لم يعد خيارًا لهذه الدول أن تبقى في موقع المتلقي السلبي لسياسات تُصاغ خارج إطارها السيادي، بل أصبح لزامًا عليها أن تبادر إلى بناء نماذجها الخاصة، وأن تعيد تأويل مفهوم التنمية من منظور ذاتي ينبع من واقعها وإمكاناتها وتطلعاتها الجماعية.

يقدّم المغرب، بما يملكه من موقع جغرافي حيوي يمتد بين ضفتي المتوسط وعمق القارة الإفريقية، ومن رصيد تاريخي وثقافي غني، نموذجًا متقدمًا لهذا الطموح. بهذا الموقع الحيوي والتاريخ العريق، يتخذ المغرب مكانةً مركزية في صياغة نموذج تعاون إقليمي طموح، حيث لا يقتصر مسار دبلوماسيته في العقود الأخيرة على تحقيق مكاسب آنية، بل ينبع من رؤية فلسفية عميقة تسعى إلى ترسيخ سيادة القارة عبر تعاونها الذاتي. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم تكن خطوة دبلوماسية شكلية، بل لحظة مفصلية تعكس قناعة راسخة بوحدة المصير الإفريقي وأولوية تعزيز الاستقلال الجماعي للقارة في وجه التحديات العالمية.

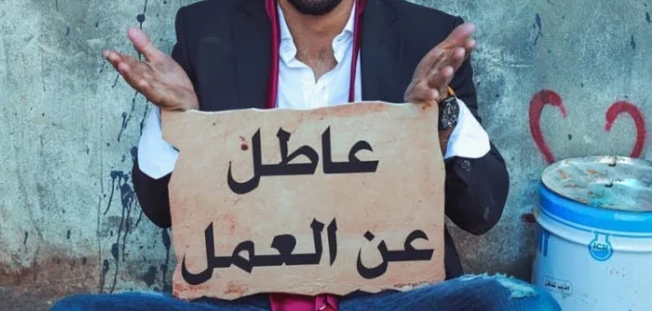

ظل اقتصاد دول الجنوب، خاصة الإفريقية، رهينًا لهياكل استعمارية موروثة تقوم على تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات المصنعة، مما أدى إلى تهميش التجارة البينية بين دول الجنوب، لتظل تعاملاتها محكومة بالقطاعات الصناعية المتقدمة. هذا النموذج لم يسهم فقط في إدامة التخلف، بل عزز علاقة غير متكافئة مع الاقتصاد العالمي، حيث تُقاس قيمة الدول بمدى قربها من مراكز القرار بدلًا من قدرتها على توليد المعرفة وتوطين القيمة المضافة. وفي مواجهة هذا الواقع، يبرز التعاون جنوب – جنوب كبديل استراتيجي لتفكيك هذه الحلقة المفرغة وإرساء نموذج اقتصادي أكثر استقلالية. فالتعاون جنوب – جنوب ليس مجرد خيار تقني في السياسة الخارجية، بل مقاربة شاملة تهدف إلى بناء شبكات تضامن وتكامل بين دول تتقاسم تحديات بنيوية وإمكانات واعدة.

وفي هذا السياق، عزز المغرب خلال السنوات الأخيرة حضوره الاقتصادي عبر مشاريع استثمارية كبرى في مجالات حيوية، تشمل البنية التحتية، النقل، الاتصالات، الفلاحة، الطاقات المتجددة، وتمويل المشروعات الاستراتيجية. لا تقتصر هذه المبادرات على تعزيز الحضور الاقتصادي المغربي في دول الجنوب، خاصة في إفريقيا، بل تسعى إلى إرساء نموذج تعاون قائم على الندية وتبادل المنافع، بعيدًا عن علاقات التبعية التي ميّزت التعاون شمال – جنوب لعقود. ومن خلال مؤسسات مالية وتنموية إفريقية وغير إفريقية مشتركة، وعبر شراكات ثلاثية مع أطراف دولية، يسعى المغرب إلى ترسيخ مبدأ أن التنمية القارية يجب أن تكون ثمرة جهود ذاتية نابعة من الإرادة المشتركة لشعوب إفريقيا، بعيدًا عن أنماط الهيمنة الاقتصادية التقليدية.

إلا أن التحدي الجوهري لا يقتصر على الاقتصاد أو العلاقات الخارجية، بل يمتد إلى صلب المعركة المعرفية والثقافية. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تمتلك دول الجنوب القدرة على صياغة نموذجها المعرفي والتنموي المستقل؟ فالاعتماد على نظريات وسياسات مستوردة غالبًا ما يفضي إلى انفصال عن الواقع المحلي، ويؤدي في النهاية إلى إعادة إنتاج الهشاشة بأشكال مغايرة. وهنا تتجلى أهمية المبادرات المغربية في دعم التأطير الديني والتعليم العالي، وتمويل مراكز البحث، وفتح الجامعات أمام الطلبة الأفارقة، باعتبارها جزءًا من مشروع أوسع لبناء نخب فكرية تنطلق من احتياجات مجتمعاتها، لا من نماذج مستوردة. إنها خطوة جوهرية نحو إعادة تشكيل الذكاء الجماعي للقارة بأدواتها الذاتية، بما يضمن تحرر نماذج التنمية الإفريقية من الهيمنة المعرفية والثقافية التي طالما فرضت عليها توجهات خارجية.

تتماهى هذه الرؤية مع المقاربة المغربية للأمن، حيث يُعاد تعريفه بعيدًا عن الإطار العسكري التقليدي ليصبح جزءًا من مشروع تنموي متكامل. تُبرز التجربة المغربية أن تحقيق الأمن لا يقتصر على الإجراءات الرادعة، بل يرتكز على الاستثمار في التنمية البشرية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وخلق فرص العمل، باعتبارها الأسس الفعلية لتعزيز الاستقرار ومحاصرة التطرف. فالأمن، وفق هذا التصور، ليس مجرد أداة ردع، بل مشروع شامل يعترف بأن الإنسان الآمن هو أساس استقرار المجتمعات، وليس العكس.

وفي المجال البيئي، يتصدر المغرب منذ سنوات جهود التحول نحو الطاقات النظيفة وتحلية المياه، عبر مشاريع ضخمة مثل مجمع الطاقة الشمسية "نور" والسياسات المائية المتقدمة. هذه المبادرات لا تعزز فقط مكانة المغرب كقوة خضراء صاعدة، بل تطرح أيضًا سؤالًا أخلاقيًا حول مسؤولية دول الجنوب في مواجهة أزمة المناخ، التي لم تعد مجرد قضية بيئية، بل تحديًا تنمويًا وأمنيًا يتطلب تضامنًا بينيًا حقيقيًا بين دول الجنوب. فهذه الأزمة تضع الموارد الطبيعية في صلب مشروع سيادي تحرري، يسعى إلى إعادة رسم أولويات التنمية بعيدًا عن صراعات الهيمنة الجيوسياسية.

تنبع تجربة المغرب في بناء نموذج تعاون جنوب – جنوب من وعي استراتيجي يتجاوز حسابات اللحظة، ليؤسس لرؤية طويلة الأمد. إنها خطوة لإعادة تعريف السيادة، بعيدًا عن المفهوم التقليدي القائم على الحدود السياسية، نحو نموذج أوسع يعزز القدرة على المبادرة، وصياغة البدائل، والتحكم في الموارد، وبناء التحالفات الأفقية كركائز جوهرية. فالسيادة اليوم لم تعد تُختزل في الانغلاق على الذات، بل باتت تقاس بمدى القدرة على التفاعل بندية مع العالم، ضمن نظام دولي قائم على التعددية والاحترام المتبادل.

وبهذا المنظور، لا يُطرح التعاون جنوب – جنوب كقطيعة مع الشمال، بل كإطار لإعادة التوازن في العلاقات الدولية، يعيد الاعتبار لدول الجنوب كفاعلين حقيقيين، وليس مجرد مزودين للموارد والثروات البشرية. فالعالم اليوم في حاجة إلى نماذج جديدة من العلاقات تتجاوز منطق التبعية والمركزية، وتفتح المجال أمام حلول تنموية تنبع من الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة من دول الجنوب. وهنا، يقدم المغرب، رغم كل التحديات، مشروعًا اقتصاديًا وثقافيًا يستحق التأمل، لأنه يطرح سؤال المستقبل لا من موقع الترقب، بل من موقع الفاعلية.

في النهاية، يظل السؤال مفتوحًا: كيف يمكن لدول الجنوب أن تنتقل من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل؟ كيف تستطيع صياغة سردياتها الكبرى في التنمية، والتحرر من التبعية البنيوية دون الوقوع في نمط جديد من التبعية والضعف؟ كيف يمكن لدول الجنوب، كالمغرب، تحقيق تحالف وطني قادر على الدفاع عن المصالح العليا للوطن برؤى استراتيجية بعيدة المدى، تتجاوز المصلحة الآنية والفردانية؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل تمثل شرطًا أساسيًا للنهضة، ولبنة أولى في مسار طويل نحو عالم أكثر عدالة وتوازنًا.