في العشرين من أبريل 2025، شهدت الساحة الأمازيغية حدثًا غير مسبوق: تنظيم مسيرتين متزامنتين لإحياء الذكرى الخامسة والأربعين لـ"الربيع الأمازيغي". انطلقت الأولى من قلب العاصمة الرباط تحت اسم المفكر محمد شفيق، الرجل الذي هندس "البيان الأمازيغي"، فيما جابت الثانية شوارع مراكش تضامنًا مع ضحايا زلزال الحوز، مُنتصرة لقضية اجتماعية راهنة. بين الرمزية الفكرية والثقل الإنساني، كان المشهد عاكسًا لغنى الحراك الأمازيغي وتعدّد روافده، حيث وجد الفاعل الأمازيغي نفسه أمام لحظة مفصلية تفرض عليه مساءلة الذات، تقييم المسار، وإعادة طرح سؤال الوحدة والتنظيم.

المفارقة أن المسيرتين لم تتنازعا الشرعية، ولم تُعلن إحداهما عداءها للأخرى، بل على العكس من ذلك، تقاطعتا في المطالب الكبرى: تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تحقيق العدالة المجالية، واحترام حقوق الإنسان. غير أن اختلاف تقدير اللحظة وتعدد زوايا الاشتغال، عكس تشرذمًا ناتجًا عن غياب الإطار الجامع، لا عن اختلاف المشروع.

لقد أكدت هذه اللحظة التاريخية الحاجة الملحة إلى تشكيل جبهة مدنية وطنية تتولى الدفاع عن قضايا الأمازيغية ضمن منظور شمولي ومؤسساتي، وتنهض بدور الوسيط بين المطالب الميدانية ودوائر القرار. جبهة تتجاوز منطق الفردانية، وتراهن على العمل الجماعي المنظّم، بعيدًا عن التشتت والارتجال. وأعتقد أن بلوغ هذا الهدف لن يتحقق دون إرادة حقيقية لدى النخب الأمازيغية لتجاوز الخلافات الإيديولوجية، والارتقاء بالنضال الأمازيغي من مستوى الهويّة والثقافة إلى أفق المشاركة السياسية الوطنية.

لقد أكدت هذه اللحظة التاريخية الحاجة الملحة إلى تشكيل جبهة مدنية وطنية تتولى الدفاع عن قضايا الأمازيغية ضمن منظور شمولي ومؤسساتي، وتنهض بدور الوسيط بين المطالب الميدانية ودوائر القرار. جبهة تتجاوز منطق الفردانية، وتراهن على العمل الجماعي المنظّم، بعيدًا عن التشتت والارتجال. وأعتقد أن بلوغ هذا الهدف لن يتحقق دون إرادة حقيقية لدى النخب الأمازيغية لتجاوز الخلافات الإيديولوجية، والارتقاء بالنضال الأمازيغي من مستوى الهويّة والثقافة إلى أفق المشاركة السياسية الوطنية.

تشكيل مثل هذه الجبهة يبقى رهينًا بمدى وعي النخبة الأمازيغية بضرورة تجاوز الخلافات، والارتقاء إلى مستوى الدينامية السياسية الوطنية المطلوبة، خصوصًا وأن جلالة الملك محمد السادس عبّر منذ اعتلائه العرش عن إرادة سياسية واضحة، تُوجت بدسترة اللغة الأمازيغية في أسمى قانون للمملكة في فاتح يوليوز 2011.

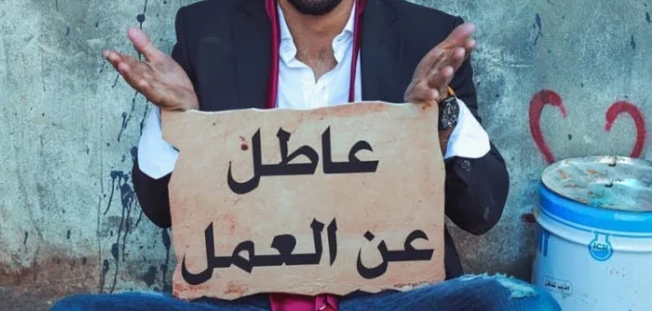

وفي ظل هذا التحول، يبرز مجددًا السؤال الجديد/القديم المرتبط بالتنظيم. فقد أظهرت تجربة مشاركة نشطاء أمازيغ في

انتخابات 2021 عبر أحزاب قائمة محدودية هذا الخيار، وعجزه عن حمل المطالب الثقافية واللغوية بشكل واضح. وبالتالي، عاد طرح سؤال إطار سياسي علني، يترجم المطالب إلى برامج انتخابية ومشاريع قوانين داخل البرلمان، بدل استنزاف الطاقات في اختراق كيانات سياسية لا تتبنى الأمازيغية إلا بشكل ظرفي أو مصلحي. وهذا الأمر ما يزال ينتظر جوابًا من وزارة الداخلية.

لكن الدولة أيضًا مطالبة اليوم بأكثر من مجرد التسامح أو الاعتراف؛ فهي مدعوة إلى الانفتاح على نخب أمازيغية جديدة، أكثر تجذرًا في الثقافة المحلية، وأقدر على الربط بين البعد الهوياتي والمطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصًا في الهوامش. فالدينامية الأمازيغية ليست مجرد خطاب ثقافي، بل تعبير عميق عن إرادة تحقيق قضايا مجتمعية كبرى، تتعلق بالديمقراطية والتنمية... وهي قضايا يجب أن تجد صداها في المؤسسات، لا فقط في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن الدينامية الأمازيغية لم تعد مجرد تعبير ثقافي، بل أضحت تجسيدًا لرغبة متصاعدة في تحقيق العدالة المجالية، والحكامة الجهوية، والإنصاف اللغوي. وهذه الدينامية يجب أن تُترجم إلى سياسات عمومية واضحة، وإلى تمثيلية فعلية داخل المؤسسات. أما استمرار حصرها في التظاهرات والبيانات، فليس سوى تجميد لطاقة مجتمعية كان بالإمكان تحويلها إلى رافعة ديمقراطية.

لم تعد الأمازيغية، اليوم، مجرد قضية لغوية أو ثقافية أو مطلبًا متعلقًا بالهوية والانتماء. فقد أجابت التحولات العميقة التي عرفها المغرب، خصوصًا مع دستور فاتح يوليوز 2011، عن هذه الأسئلة الكبرى، بل وأرست لها ضمانات دستورية وقانونية ومؤسساتية غير مسبوقة. ومع ذلك، لم يعد الرهان لغويًا صرفًا، بل أصبح مرتبطًا بإعادة توزيع السلطة والثروة، في أفق تحقيق عدالة مجالية وتنمية فعلية.

إن الأمازيغية، في هذا المنظور، تطرح اليوم سؤالًا سياسيًا بامتياز، يرتبط بموقعها في معادلة تدبير الشأن العام، وآليات اتخاذ القرار محليًا وجهويًا ووطنيًا. ولذلك لم يعد ممكنًا الحديث عن نهضة أمازيغية دون التوفر على أدوات سياسية مستقلة قادرة على ترجمة هذا الطموح، وتأطير المطالب الجماعية ضمن مشروع مجتمعي متكامل.

وإذا كانت بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تتابع باهتمام هذا الحراك الأمازيغي، باعتبارها راعية للتعدد الثقافي واللغوي والديني، خصوصًا في ظل ما تعيشه منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وتحديدًا الجزائر ومالي، فإن المغرب، بانخراطه الاستباقي في ورش إدماج الأمازيغية، قطع الطريق أمام أي توظيف خارجي لهذا الملف. بل الأكثر من ذلك، عمل المغرب، بمقاربة استباقية، على إدماج الأمازيغية في السياسات العمومية، وجعل منها ورشًا وطنيًا ذا أبعاد استراتيجية برعاية ملكية سامية.

وقد ساهم ذلك في تقليص هامش أي توظيف خارجي، وشكّل في الآن ذاته دعامة للاستقرار السياسي، ولترسيخ التماسك الاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية. غير أن الحفاظ على هذا المكسب يتطلب تسريع وتيرة التفعيل المؤسساتي للأمازيغية، وتفعيل مخرجات مناظرة طنجة حول الجهوية المتقدمة، التي نصّت على الجهوية الثقافية كأفق ضروري للتماسك المجتمعي والإنصاف، بالإضافة إلى الانفتاح على نخب جديدة من مختلف جهات المغرب، قادرة على تجديد الدماء في المشروع الأمازيغي وتوسيع أفقه السياسي والاجتماعي.

في النهاية، قد تختلف المسارات، وتتباين التكتيكات، لكن المسيرة واحدة، والهدف أوضح من أي وقت مضى: مغرب تعددي، مغرب ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات، وتصان فيه كرامة الإنسان، مغرب تنموي يمنح لكل مكوناته موقعًا متقدمًا في مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي.