الجزائر، هذا البلد الذي يراوح بين طموح القوّة الإقليمية الصاعدة وحدود سياسته الخارجية المصطدمة بتطوّرات المُحيط المتسارعة. إذ لا زال استفحال الأزمات الجاثمة ضمن عمقه الاستراتيجي المُجاور، من إقليم أزواد والتدخل الروسي عبر قوات فاغنر في مالي وعدد آخر من دول الساحل الإفريقي، وأزمة الصحراء والعلاقات المغربية مع إسرائيل وصولا إلى تعقيدات الأزمة الليبية وتطورات الداخل الجزائري نفسه مع أزمة الحكم التي بدأت في التطور خلال السنوات الأخيرة.

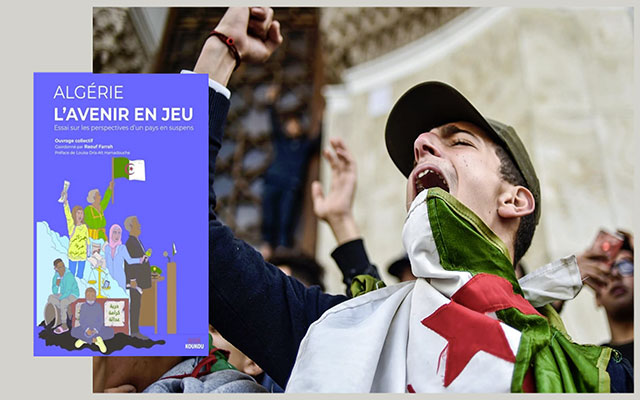

عبر مختلف هذه المحاور، يحاول كتاب ” l’Algérie: l’avenir en jeu” رسم صورة مستقبلية للجزائر عبر استقراء مُختلف المؤشرات السياسية والديمغرافية والعلمية، من خلال مقالات بحثية لعدد من الخبراء والباحثين الجزائريين، تتناول مُختلف الجوانب المتعلقة بالطرح المركزي للكتاب، ألا وهو رسم عدد من السيناريوات الاستشرافية التي يُمكن من خلالها تحديد خريطة طريق للتحول السياسي السليم في الجزائر.

يقع الكتاب في 320 صفحة، وهو من إشراف الباحث الجزائري “رؤوف فراح”. وقد عمل الباحث المُختص في الدراسات الجيوسياسية، في مؤسسة Global Initiative Against Transnational Organized Crime. وهو متحصل على شهادات في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة مونتريال بكندا وشهادة في التنمية الدولية من جامعة كندا، وقد عُرف بمساهماته الصحفية في عدد من الصحف والمجلات العالمية، على غرار لوموند وجون أفريك. ويُعدّ فراح من المختصّين في مجالات الهجرة والاقتصاد غير النظامي والمسائل الأمنية والدفاعية في بلاد المغرب ودول الساحل والصحراء. وبالإضافة إلى عمله الصحفي والأكاديمي، عُرف الباحث بنشاطه الحقوقي ونضاله من أجل الحريات في الجزائر، وقد كان من بين المؤسسين لموقع “توالى” الجزائري المُختص في الصحافة البديلة. وقد سبق أن اعتقلته السلطات الجزائرية في 14 فبراير 2023 في منزل عائلته في منطقة “سرايدي”، ونُقل إلى أحد السجون في مدينة قسنطينة بشرق البلاد، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أكتوبر من نفس السنة.

أزمة الحُكم في الجزائر وسبل مواجهتها

شكلت التحركات الاحتجاجية سنة 2019، أبرز تجليات أزمة الحكم في الجزائر، حيث تحدّت كامل الموروث السياسي السابق لما عُرف بالعشرية السوداء، الذي قامت السلطة السياسية بتوظيفه مُطولا لوأد كافة التحركات الجماهيرية وإحكام قبضتها على الحياة السياسية في البلاد. ويقوم الكتاب بطرح فكرة مفادها أن إدارة الخلافات السياسية بالأسلوب القديم قد وصل إلى مداه، وأن الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في البنية السياسية للنظام في طريقه إلى التراجع. ويُركز الكتاب على محورية مفهوم المصالحة الوطنية كمسلك ضروري للبناء المؤسساتي ضمن أفق لسيرورة ديمقراطية في الجزائر، وهنا يميز الكتاب بين المشاريع السابقة للمصالحة الوطنية التي تُعتبر مجرد أدوات كان يستعملها النظام لاكتساب نوع من الشرعية السياسية التي يتكئ عليها لضمان الاستمرارية في الحكم، وبين المصالحة الوطنية الحقيقية التي ينبغي أن تكون نابعة من الأطر المواطنية، في سبيل تجسيم دولة القانون عبر نظام ديمقراطي..

يستحضر الكتاب تجارب الحركة الطلابية ضمن الحراك الشعبي في الجزائر وطرق تأطيرها وتنظيمها ودفعها للتحركات بشكل عام، من خلال حوار مع عبد النور آيت سعيد، أحد القادة الطلابيين الذين ساهموا بقوة في الحراك. في هذا الحوار يظهر مدى الترابط بين المظاهرات الطلابية التي عادة ما تنتظم يوم الثلاثاء ومظاهرات يوم الجمعة التي تشمل مختلف الفئات. حيث راكم الحراك الطلابي نوعا من الرأسمال النضالي الذي حاولت السلطة كسره بمختلف الوسائل، ومن بينها الإيقافات والتغيير المستمر لرزنامة العطل أو تمديدها بشكل مفاجئ، والملاحقات القضائية ضد قادة التحركات.

ويشرح القيادي آيت سعيد في الحوار استراتيجيات الحركة الطلابية في الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم انجرارها نحو أعمال شغب وعنف، فضلا عن طرق تنظيم المظاهرات عبر الكليّات والاتفاق على الشعارات المطروحة مع ترك هامش واضح لكل كلية في خلق أسلوبها النضالي الخاص المتّسق مع الأهداف العامة للمظاهرات. وقد طرح الحوار في جانب مهم كذلك عوامل الضعف في الحراك الطلابي وعوامل التذبذب في أنشطته ومدى تأثره بقمع السلطة ومحاولات اختراقه منذ صائفة 2019.

وفي مبحثٍ لا يقلّ أهمية، يُناقش كلّ من الباحثين عادل أورابح وأكرم خريف شعار “دولة مدنية ماشي (أي ليست) عسكرية” الذي تم رفعه خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من الحراك والإمكانيات التي من خلالها يمكن التمهيد لسيطرة مدنية على المؤسسة العسكرية. ويخلص الباحثان أن الجيش استطاع الالتفاف على مخرجات عملية الانتقال السياسي بطريقة تسمح باستمرار دوره السياسي. وبالعودة إلى دور الجيش في الحياة السياسية منذ التسعينات، يرى الباحثان أن هذه المؤسسة قد سيطرت على الحياة السياسية والتنوع الحزبي من خلال جهاز الاستعلامات، وأن جانبا من تحديث دور الجيش قد حصل من خلال مجموعة من الضباط “النيوليبراليين” الذين شرعوا في السيطرة على قطاعات من النسيج الاقتصادي الحكومي المُخوصص حديثا. كما ساهمت بعض الإجراءات التي قامت بها إدارة بوتفليقة في تعميق الفساد والمحسوبية بين النخب العسكرية. وقد أدّت سياسة “فرّق تسد” التي باشرها بوتفليقة إلى إضعاف أجنحة التنافس على السلطة وسط المؤسسة العسكرية، ولضمان السيطرة الرئاسية على مختلف فروع الجيش إلى نتيجة غير متوقعة. فقد تزايد نفوذ المخابرات العسكرية التي أصبحت تلعب دور “أداة التعديل السياسي” بين مختلف أجنحة السلطة وبين الأحزاب السياسية كذلك. كما تصاعد دورها في التأثير على وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وحملها على التركيز على نظرية المؤامرة ضد الجزائر وحضّ الشعب على الانحياز إلى المؤسسة العسكرية والتضامن معها ضدها والترويج لفكرة عدم أهلية الشعب لديمقراطيّة كاملة. ومن هذا المنطلق يُناقش الباحثان أنّ أيّة عمليّة جديّة لإصلاح الجيش وحصره في مهامه الرئيسيّة ينبغي أن تقوم على إطار مؤسساتيّ، لا أن تكون مطيّة لنزعةٍ استبداديّة من نوع آخر، كما حصل في محاولات الإصلاح زمن الرئيس السابق بوتفليقة. ولذا يقترح الكاتبان أن يتمّ إخراج المؤسسة العسكرية تدريجيا من الدور الاقتصادي الذي تحتلّه وتحويل الإشراف على الصناعات العسكرية إلى مؤسسة مدنية مُختصّة في الغرض، فضلا عن ضرورة الإصلاح الإعلامي وإعطاء المساحة اللازمة للصحفيين في إنتاج المادة الصحفية ونشرها بعيدا عن القوالب الإعلامية المُعدّة مسبقا والتوجيه الإعلامي الذي تقوم به المؤسسة العسكرية، والشروع في برنامج لحصر مهام الاستعلامات العسكرية في المجال الدفاعي البحت وتطوير الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية في مستوى السياسات وصياغة “كتاب أبيض” حول الأمن والدفاع بغرض توضيح طرق الرقابة الديمقراطية على المؤسستين الأمنية والعسكرية.

الأزمة الاقتصادية: الجزائر على محكّ التحوّل الطاقي

يستعرض القسم الثاني من الكتاب في عدد من فصوله آفاق الاقتصاد الاستخراجي للمواد الطبيعية في الجزائر والتأخر الحاصل على مستوى التحول الطاقي. وفي بحث قام به “حمزة حموشان” حول السياسات النيوكولونيالية في المجال الطاقي، حلل أثر النقاش الدائر حول مشروع القانون 19-13 المُتعلق بالمحروقات، وأثره على تحرّك الشارع الجزائري الذي انتفض ضدّه باعتباره مدخلًا لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على أهم روافع الاقتصاد الجزائري. ومن هنا يبرز الباحث مدى تطوّر الوعي بمفاهيم السيادة في “الحراك” وضرورة البناء عليها لخلق حالة نضالية لدى الفئات الشعبية. كما تناقش الدراسة أن الاستخراجية كمفهوم تتعارض مع العدالة الاجتماعية، وأن النماذج “الاستخراجية الجديدة” في بعض بلدان أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وفنزويلا وبوليفيا لم تُحقق إيجابيات بالنموذج التقليدي. لذلك يطرح حموشان ضرورة التفكير في تصورات للتنمية البديلة، يتم تعميق النقاش فيها مجتمعيا بغرض تعزيز السيادة الغذائية والطاقية.

يستعرض القسم الثاني من الكتاب في عدد من فصوله آفاق الاقتصاد الاستخراجي للمواد الطبيعية في الجزائر والتأخر الحاصل على مستوى التحول الطاقي. وفي بحث قام به “حمزة حموشان” حول السياسات النيوكولونيالية في المجال الطاقي، حلل أثر النقاش الدائر حول مشروع القانون 19-13 المُتعلق بالمحروقات، وأثره على تحرّك الشارع الجزائري الذي انتفض ضدّه باعتباره مدخلًا لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على أهم روافع الاقتصاد الجزائري. ومن هنا يبرز الباحث مدى تطوّر الوعي بمفاهيم السيادة في “الحراك” وضرورة البناء عليها لخلق حالة نضالية لدى الفئات الشعبية. كما تناقش الدراسة أن الاستخراجية كمفهوم تتعارض مع العدالة الاجتماعية، وأن النماذج “الاستخراجية الجديدة” في بعض بلدان أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وفنزويلا وبوليفيا لم تُحقق إيجابيات بالنموذج التقليدي. لذلك يطرح حموشان ضرورة التفكير في تصورات للتنمية البديلة، يتم تعميق النقاش فيها مجتمعيا بغرض تعزيز السيادة الغذائية والطاقية.

وضمن محور التحوّل الطاقيّ والتنمية المستدامة، يشرح الباحث كريم تيجاني أن السياسات المتعلقة بهذا المجال لم يتم التفكير فيها على المستوى المؤسّساتي بالعمق المطلوب، فتحوّلت في الغالب إلى مجرد واجهة جديدة لمجموعة من السياسات القديمة. فحتى بعض الإجراءات التشريعيّة التي تمّ اتخاذها لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل على غرار ما نص عليه قانون المالية لسنة 2020 من مكافحة الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية. لهذا ومنذ بدايات سنوات الألفين، اصطدمت مختلف السياسات العمومية الطموحة في المجال البيئي، على غرار برامج مكافحة التصحر وإعادة التصرف في النفايات ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي، بضعف الإطار البشري المكون، وغياب الرصد الدقيق للنفقات والمتابعة والتقييم للبرامج التي تم إقرارها. هذا الضعف في برامج التنمية المُستدامة، يُرافقه، كما تُشير ورقات بحثية أخرى ضمن نفس هذا القسم، غياب تصوّرات واضحة حول منوال فلاحي جديد يقطع مع موروث الأنماط الفلاحية الاستعمارية وسياسات دولة الاستقلال. لذا يقترح الكتاب تعزيز دور الفلاحة العائلية في تطوير النشاط الفلاحي والارتقاء بالسيادة الغذائية الجزائرية، والتخفيف من العبء الجبائي على الفئات الضعيفة والمتوسّطة لإنتاج عدالة اجتماعية تحُدّ من مظاهر التفاوت بين قطاعات المجتمع المُختلفة.

المُحيط الإقليمي والرهانات الاستراتيجية للجزائر

يطرح القسم الثالث من الكتاب بعضا من الأبعاد الاستراتيجية حول إمكانيات العيش المشترك ومواجهة عدد من المشاكل الاجتماعية، حيث يُخصص فصلا حول تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وقصور التشريع الجزائي الجزائري عن تناول هذه الظاهرة، ناهيك عن عدم توفر إجراءات ردعية عقابية من الناحية الاستباقية. لذا يقترح هذا الفصل إنتاج سياسة متعددة الأبعاد تهدف إلى معرفة الأسباب العميقة لظاهرة العنف ضد النساء وخصوصياتها وتأثيراتها على المجتمع مع شرط توفّر الإرادة السياسية حول هذا الموضوع لمناقشة الظاهرة سوسيولوجيا وقانونيا وتبني حلول لها. .كما يُناقش الكتاب من خلال فصول أخرى السياسات الممكنة في مجالات التعددية اللغوية والدينية.

يطرح القسم الثالث من الكتاب بعضا من الأبعاد الاستراتيجية حول إمكانيات العيش المشترك ومواجهة عدد من المشاكل الاجتماعية، حيث يُخصص فصلا حول تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وقصور التشريع الجزائي الجزائري عن تناول هذه الظاهرة، ناهيك عن عدم توفر إجراءات ردعية عقابية من الناحية الاستباقية. لذا يقترح هذا الفصل إنتاج سياسة متعددة الأبعاد تهدف إلى معرفة الأسباب العميقة لظاهرة العنف ضد النساء وخصوصياتها وتأثيراتها على المجتمع مع شرط توفّر الإرادة السياسية حول هذا الموضوع لمناقشة الظاهرة سوسيولوجيا وقانونيا وتبني حلول لها. .كما يُناقش الكتاب من خلال فصول أخرى السياسات الممكنة في مجالات التعددية اللغوية والدينية.

في القسم الرابع والأخير من الكتاب، يُناقش عدد من الباحثين دور الجزائر إقليميا، حيث تطرح سامية الشعبوني دور الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا منذ مرحلة الاستقلال إلى اليوم. وتعتبر الباحثة أن الفترة الذهبية للجزائر في سياستها الخارجية الإفريقية كانت عقب الاستقلال، وخصوصا خلال فترة تولي الوزير محمد صديق بن يحي لوزارة الخارجية. إذ شهدت عُهدته تنامي مساعي الوساطة الجزائرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية الشائكة. غير أن هذا الحراك الدبلوماسي بدأ في التراجع خلال فترة الثمانينات مع خفوت الأطروحة العالمثالثية الحالمة. ثم وفي زمن الرئيس بوتفليقة، عادت الدبلوماسية الجزائرية إلى الواقعية السياسية وتم تفعيل كافة العلاقات والشبكات التي كونتها الجزائر خلال سنوات للخروج من عزلتها الدبلوماسية. ومن بين أهم المحطات التي ساهمت فيها الجزائر خلال هذه الفترة إعادة مأسسة الاتحاد الإفريقي سنة 2000 وتأسيس منظمة “نيباد” لتدعيم أطر التعاون الإفريقي، فضلا عن ملفات الوساطة الجزائرية بين إريتريا وإثيوبيا سنة 2000 ومحطات الوساطة بين الثوار الطوارق والحكومة المالية. غير أن الباحثة تستنتج أن الدبلوماسية الجزائرية بدأت تعيش مرحلة من الضعف منذ نهاية فترة بوتفليقة، وأن الحراك المدني قد ساهم، من حيث لا يدري، في تحريك المياه الراكدة للدبلوماسية الجزائرية، خاصة منذ تولي عبد المجيد تبون للسلطة، إذ انخرط نظامه في تجديد وتفعيل الإطار الدبلوماسي عبر انتهاج نوع من البراغماتية السياسية. إلا أن هذا الأمر لا يحجب حسب الباحثة، عديد نقاط الضعف التي تمرّ بها الدبلوماسية اليوم، ومن بينها ضعف منسوب الثقة بين عدد من أفراد سلكها، وعدم انخراطها في مجالات هامة ومستجدة مثل السياسات المُناخية والدبلوماسية السيبرانية والدبلوماسية الثقافية.

وضمن محور السياسة الخارجية أيضا، يُناقش منسّق الكتاب رؤوف فراح والباحث جليل لوناس، اختبار السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل والصحراء. فيرى أنها كانت محكومة بالهاجس الدفاعي والأمني عبر التركيز على تطوير المنظومة الأمنية ووسائل مكافحة الإرهاب لعدد من دول الساحل الشريكة للجزائر. ومنذ 2020 خاصة، عكست السياسة الجزائرية في المنطقة طموحات واسعة لاحتواء النفوذ المغربي بالخصوص. إلا أن هذه الطموحات لا تُخفي حجم التردد والغموض الذي تتّسم به هذه السياسة، حيث لازالت تبحث عن محددات واضحة تتّسق مع طموحاتها. لذا يقترح الباحثان تطوير دور الجنوب الجزائري استراتيجيا لتعزيز هذه السياسة وتفعيل أطر الشراكة الاقتصادية المُعلنة مع دول الساحل كنموذج لتطوير الأداء الدبلوماسي الجزائري في منطقة الساحل، مع تجاوز المقاربة الأمنية نحو منظور استراتيجي أكثر فعالية.