عانى المغاربة خلال القرون السابقة من أعوام هي الأكثر حلكة وقسوة في تاريخه، أعوام طبعها الجفاف والقحط والجراد والطاعون و«التوفيس»، ولم تخف وطأتها نسبتها إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ففي هذه الفترة قدم المغاربة أبنائهم قربانا لـ «وحش الجوع» وباع آخرون أراضيهم بأبخس الأثمان، وتنازل آخرون عنها مقابل ما يطعمون به أفواها جائعة، واضطر آخرون إلى افتراس الكلاب والثعالب والقطط والخنازير..

المجاعات التي ظلت الذاكرة الشعبية للمغاربة تحتفظ بأدق تفاصيلها التراجيدية، كان لها القول الفصل في إحداث نزيف ديموغرافي حاد وأجبار السكان على اعتناق حياة الترحال، كما حلت السلط وتسببت في انهيار الترسانة العسكرية للمخزن، وأعادت تشكيل الهرم الاجتماعي. فقد قلب الطاعون مثلا عام 1798 السلطة لصالح مولاي سليمان عندما هلك منافسوه وعلى رأسهم أخوه مولاي هشام.

ولم يجد المغاربة في أعوام انحباس المطر وتفشي المجاعات والأوبئة ملاذا سوى الانزواء والتضرع وأداء صلوات الاستسقاء لمرات متكررة، والتي لم تشفع في إيقاف المأساة.

وفي الوقت الذي تضاربت فتاوى الفقهاء حول مسائل التعامل مع «دار الكفر» والتداوي من الأمراض ظل المغاربة يصارعون الجوع والعطش والقمل والجراد والأوبئة لآلاف السنين.

مجاعات غيرت العادات الاستهلاكية للمغاربة بشكل كبير وفرضت عليهم الانتشار في مناكب الأرض بحثا عن مايقيم العوز من الأعشاب وتقاطروا من كل حدب وصوب لحفر جذور نبتة «إيرني» والإقبال على «البقولة» و«الكَرنينة» و«الترفاس»، بل حتى الجراد المقلي والمشوي الذي تحول إلى وجبة رئيسية تقيهم من سطوة الجوع الفتاك.

وتبقى مجاعة عام 1945 هي الأخطر على الإطلاق في تاريخ المغرب، إذ لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ عهد المولى إسماعيل، كما قال المؤرخ الراحل جيرمان عياش الذي عايش ظروف المجاعة، إذ عانى المغاربة خلالها من استنزاف خطير للمواد الغذائية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، مما أنعكس سلبا على الوضعية الإقتصادية والاجتماعية للمغاربة، حيث جعلت المجاعة المغاربة عاجزين عن دفع ما يتربص بهم من الأمراض والأوبئة، وتفشت العديد من الأمراض المرتبطة بالجوع وقلة النظافة، وسجلت التيفوس 8168 حالة وضرب الطاعون ما يزيد على 800 شخص وتسلل وباء الحمى الراجحة من الحدود الشرقية وأصاب 26.000 و290 شخصا.

وقد بلغ عدد من قضى في هذه السنة، حسب تقرير إدارة الصحة العمومية، 49 ألف و986 يشكل الأطفال نسبة مهمة منهم، مما جعل مجاعة عام 1945 من أصعب السنوات التي مرت على إدارة الصحة التابعة لسلطات الحماية، لتكشف هذه المسغبة عن ضعف الدولة «الحامية» وهشاشتها استعدادها لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي ألمت بالمغاربة، وعن زيف شعارات الإدارة الفرنسية التي طالما وعدت المغاربة بتحقيق الرخاء والإزدهار وإنقاذ المغرب من براثن التخلف.

«الوطن الآن» وفي محاولة منها لتسليط الضوء على آخر فاجعة إنسانية عرفها المغرب، قامت بتقليب بعض صفحات التاريخ المؤلمة، كما حاورت الباحث بوجمعة رويان صاحب كتاب «الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب 1912 - 1945»، وهو الكتاب الذي يتطرق فيه الباحث بالتفصيل لهذه الفاجعة الإنسانية.

«فرنك ديال القهوة تيعطر وجدة»

«فرنك ديال القهوة تيعطر وجدة»، هذا المثل الشائع الذي انتشر خلال عام الجوع يعد أصدق تعبير عن حجم أهمية القهوة خلال تلك الفترة لدرجة تحولها إلى رمز للثراء الفاحش، حيث كان الأغنياء يلتقطون صورا وهم يحتسون كؤوس القهوة وكأنها «نياشين نصر بعد حرب طويلة» حسب تعبير بوجمعة رويان. وفي المطابخ كان النساء يخلطن الحمص مع القهوة، ثم يدق الكل في المهراز بغرض مضاعفة الكمية، وعندما يسمع الجيران دقات المهراز يتسارعون لطلب كأس أو أقل من القهوة.

أرقام وحقائق عام الجوع لايزال يكتنفها الغموض

كانت السلطات الاستعمارية تسعى جاهدة لحجب حقيقة الأرقام المتعلقة بالأمراض والأوبئة والوفيات خلال عام الجوع عام1945، حيث تتحدث الأرقام الرسمية حينئذ عن 45 ألف كعدد للوفيات، وهو الرقم الذي شككت فيه إحدى الدراسات، مما يعني أن عدد الوفيات خلال عام الجوع يفوق بكثير الرقم المذكور. فالتقارير - يضيف أحد الباحثين - كانت تخضع لجملة من الاعتبارات السياسية، مما يجعلها مجانبة للحقيقة، وخصوصا أن عام الجوع كان يصادق ظهور هيئة الأمم ومنظمة الصحة العالمية. كما أن الإحصاءات كانت ترتبط بشدة بما يجري في المدن في حين أن ما كان يقع بالبوادي كان أفظع بكثير، حيث كان الناس يموتون جوعا أو عطشا في غياب أي تقارير في الموضوع. وقد اعترف دانييل ريفي الذي كتب عن المجاعة بنقص الدوريات المتعلقة بالمجاعة.

غير أن تقرير إدارة الصحة العمومية في ديباجته عام 1945 يشير إلى أن هذه السنة تعد من أصعب السنوات على الحماية الفرنسية، لأنها كانت سنة عجفاء تصاعدت فيها حدة الأوبئة وحدة الأمراض ومات فيها الناس جوعا، إذ يروي أحد الأشخاص المسنين كيف أنه كان جالسا قرب أخيه لما شرعت الكلاب في قضم أذني أخيه دون أن يقوى على ردها، لأنه كان هزيل البنية من شدة الجوع.

هكذا طارد المغاربة القنافذ واللقالق لمقاومة بطش الجوع الكاسر

أمام انعدام الأقوات وقلة ما يقيم العوز من الطعام اتجه المغاربة إلى البحث عما يمكن تسميته بمواد التعويض، فانتشروا في مناكب الأرض بحثا عما يقيم العوز من الأعشاب، وتقاطروا من كل حدب وصوب لحفر جذور نبتة «إيرني»، حيث كانت تغسل وتجفف تحت أشعة الشمس، ثم تطحن لاستخراج نوع من الطحين يمزج بقليل من طحين الدقيق، بل وأحيانا أخرى يتم عجن وطبخ "ايرني" كخبز يباع في الأسواق. ولم يكن استهلاك خبز "ايرني" يخلو من مضاعفات صحية، إذ كان يتسبب في تقرحات للمعدة والأمعاء يسبب الإسهال الحاد، لكن هذه المضاعفات الصحية كانت أهون بكثير من بطش الجوع الذي أهلك المغاربة.

كما أقبل المغاربة على نباتات برية أخرى مثل «الكَرنينة» و«البقولة» و«الحميضة» لمقاومة سطوة الجوع الفتاك وأكلوا من خشاش الأرض، كما أقبلوا على بلوط الغابات وفصوص الخروب.

كما ابتدع المغاربة عدة وصفات لتعويض النقص الحاصل في المواد الأساسية. ففي وجدة مثلا تم ابتكار نوع من الخبز المرتكز على خليط من جذور النباتات، والذي كان يسمى بـ«تورتو».

وبمنطقة الأطلس المتوسط أصبح الجراد المقلي والمشوي وجبة رئيسية وذات أهمية كبرى.

وبالمعمورة أصبحت نبتة «الترفاس» الشبيهة بحبات البطاطس الصغيرة ذات قيمة كبيرة رغم العقوبات التي أقرتها سلطات الحماية بحق ملتقطها، كما رتع الناس بنهم في جماميخ الدوم وفي الإجاص البري وانتشروا في الأرض بحثا عن عساقيل أخرى مثل «تلغودة» و«كتارة» بالرغم من أن التمادي في استهلاكها كان يسبب تقرحات معدية قد تؤدي بصاحبها إلى الموت.

وهناك من بحثوا - حسب الوثائق التاريخية - عن القنافذ والطيور، ورغم غياب معطيات تاريخية تهم هذا الجانب فإن الباحثين لا يستبعدون إفلات اللقالق مثلا من قبضة المغاربة، علما أن الحيوانات مثل الثعالب والقطط والكلاب كانت تؤكل في مجاعات القرن 16 والقرن 17.

ورغم أن الوثائق التاريخية لا تتحدث عن أكل الحيوانات في مجاعة 1945، فإن هذا لن يخفي حجم بشاعة هذا الكارثة الإنسانية، وخصوصا أن فرنسا كانت تعمل جاهدة على إخفاء مظاهر المجاعة بالمغرب، إذ كانت تصور نفسها كمنقذ للبلاد من الفقر والتخلف، فإذا بالمغرب يعاني من مجاعات أخطر من المجاعات التي حدثت قبل مجيء الإستعمار إلى المغرب.

شيك بقيمة مليون فرنك من قائد الرحامنة لنجدة فرنسا

على الرغم من ظروف المجاعة، فإن ذلك لم يمنع فرنسا من جمع «التبرعات» لفائدة ما أسمته «مليار التحرير» ويقضي بفرض إعانة لفرنسا، وهو أمر تأفف منه المغاربة صناعا وموظفين وتجار نظرا لضعف رواتبهم التي لم تكن تكفي حتى لشراء ما يسد حاجاتهم.

ورغم أن هذه السنة كانت سنة عجفاء، فإن الفلاحين كانوا يؤدون ضريبة «الترتيب» على الماشية وعلى الزراعات، وزادت قيمة هذه الضريبة التي تفرض على الحيوانات والزراعة رغم الجفاف ورغم المجاعة. غير أن هذا لم يمنع قائد الرحامنة، وهي من المناطق التي ضربتها المجاعة بشكل أكثر غورا، من تقديم شيك بمليون فرنك باسمه واسم قبيلته إلى المقيم العام لنجدة سكان فرنسا.

الأرض مقابل الخبز.. شعار المعمرين خلال عام الجوع

اضطر الكثير من الفلاحين أمام ما ألحقته المجاعة من أضرار إلى بيع أراضيهم أو تفويتها بأبخس الأثمان، لدرجة أن هناك من تنازل عن أرضه مقابل منحه ما يسد به رمق أبنائه، كما كثر الترامي على ممتلكات ممن انقطعت أعقابهم من الهالكين، ومن جهة أخرى ساق الكثير من الناس قطعانهم إلى الاسواق نظرا لقلة الكلأ وقلة الماء رغبة منهم في التخلص منها ولو بأبخس الأثمان. هذه الأوضاع المتردية بالعالم القروي دفعت الكثيرين إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن ما يقيهم العوز، وقد حاولت السلطات الاستعمارية الحد من هذا التدفق على المدن عبر ربط الفلاحين بأراضيهم, فأقرت ما سمي بـ«الملك العائلي»، وهو ملك أرضي لابد منه لعيش العائلة، لا يقبل بيعه ولا تفويته أو رهنه (7 هكتارات). لكن هاته العملية باءت بالفشل نظرا لفقدان الفلاح إلى حيوانات الحرث، وكان الأمر يتطلب إجراءات وحلول عميقة، فحاول الاستعمار من جديد النهوض بالفلاحة عبر تحديث آلياتها وتقنياتها،إلا أن هذه الإجراءات ارتطمت بمعارضة المعمرين، إذ من شأنها أن تفوت عليهم فرصة قضم المزيد من الأراضي الجماعية. هكذا غادر الرحامنة وحدها 20.000 شخص وتوافد على الرباط 4000 شخص وتدفق على فاس 15000 شخص، والنتيجة ارتفاع عدد سكان المدن، فحاولت سلطات الحماية الحد من عدد المتدفقين، فأحاطت المراكز الحضرية بحراسة مشددة، واستعملت القوة أحيانا لإرجاع المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية.

حين نهشت الكلاب جثث المغاربة في شوارع المدن الكبرى!

جعلت المجاعة المغاربة في وضعية فيزيولوجية غير قادرة على دفع ما قد يتربص بهم من الأوبئة والأمراض. ويشير التقرير السنوي لإدارة الصحة لعام 1945 إلى أن هذه السنة تعد من أصعب السنوات التي مرت على هذه الإدارة، حيث تفشت العديد من الأمراض المرتبطة بالجوع وقلة النظافة، إذ سجل التيفوس 8168 حالة، وضرب الطاعون ما يزيد على 800 شخص، وتسلل وباء الحمى الراجحة من الحدود الشرقية وأصاب 26.000 و290 شخصا. إلا أن هناك دراسات أخرى قدرت عدد المصابين بهذه الحمى ما بين 120.000 و150.000 وتصاعدت حدة الامراض المرتبطة بالجوع وقلة النظافة، إذ سجلت إدارة الحماية 8760 مصابا بالسل بفارق 2097 عما كانت عليه الحالة سنة 1944، وانتشرت أمراض أخرى في الناس كالرمد والحصبة. وكان من نتائج هذه الوضعية الصحية المتدهورة أن اصبح الناس يتهالكون صرعى في طرقات المدن ومسارب البوادي، حتى نهشت الكلاب بعض الجثث دون أن يقوى أحد على ردها، وكان الموتى من الجوع يتساقطون في شوارع المدن وخاصة في مدينة الدار البيضاء. وقد بلغ عدد من قضى في هذه السنة حسب تقرير إدارة الصحة العمومية 49 ألف و986 يشكل الاطفال نسبة مهمة منهم، في حين تشير دراسة أخرى إلى أن عدد الهالكين في هذه المجاعة بلغ 300.000.

في الوقت الذي حُرمت إدارة الصحة العمومية مما يزيد على 50 في المائة من مستخدميها (أطباء وممرضون) الذين جُندوا في ساحات المعارك، وعانت من مصاعب التموين بالأدوية والعقاقير، وكانت الأوبئة تعيش في أطراف البلاد، وتُردي العديد من سكانها.

نبش القبور لإستخراج أكفان الموتى!!

تذكر بعض الروايات الشفوية أن بعض المغاربة لم يتوصلوا بـ «البون» الذي يخول لهم الحصول على الثوب المخصص لتكفين الموتى، علما أن السوق المغربي كان يعاني من نقص مهول في الأثواب منذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي، حتى أن معظمهم دأب على ارتداء ملابسهم، حتى كانت تتمزق أسمالا فوق أجسامهم، كما أن الإبر كان يتم اقتناؤها عبر نظام «البون». وأمام هذا الوضع أصبح الناس يتحايلون من أجل إيجاد ما يلبسونه، فكان ينبشون القبور لاستخراج الكفن من الموتى واستعماله كلباس، فانتشرت ظاهرة نبش القبور التي كانت تنظر إليها سلطات الحماية بأعين غير راضية بالنظر لتداعياتها الصحية الخطيرة.

عم الجوع وقلت النظافة لدرجة أن الناس كانوا لا يغيرون ملابسهم، مما يؤدي إلى انتشار القمل في أجسادهم، وهو ما كان يتسبب في مرض «التيفوس»، حيث عرف شهر نونبر من عام 1942 انتشارا فظيعا لوباء التيفوس بالمغرب، إذ سجلت 28 الف حالة من التيفوس، وهو العام الذي صادف دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب.

طبع أذرع القرويين الراغبين في ولوج المدن باللون الأحمر

كانت سلطات الحماية تفرض على الناس إجراء التلقيح في محاولة منها للحد من الأوبئة ذات الفتك الجماعي، وكانت تفرض على الناس زيارة مراكز التصفية كي يزال القمل من لباسهم. لكن مع تفشي الأمراض الأخرى كداء السل والرمد والزهري، صعب عليها الأمر. فهذه الأمراض مرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان، وبالتالي فتجاوز الوضع لا يمكن أن يتأتى دون تحسين أوضاعهم الاقتصادية. وبما أن هذا الرهان لم يكن يدخل ضمن أجندة الاحتلال الفرنسي، فقد ارتأت وضع أحزمة على أبواب المدن كي لا يلجها إلا من خضع للتلقيح وتسلم ورقة laisser passer. ولعل المثير في هذه القضية - كما تروي ذلك المصادر التاريخية - هو أن المراقب المدني فوجئ ذات مرة بأن كل الأفراد المنحدرين من القبيلة الفلانية يحملون اسم «الجيلالي بن قدور»، ذلك أن الشخص الذي يتسلم ورقة laisser passer سرعان ما يسلمها إلى كل شخص يرغب في دخول المدينة دون أن يخضغ للتلقيح، وهو ما دفع سلطات الحماية إلى طبع الناس على أذرعهم بطابع أحمر كما تطبع الأكباش بعد خضوعهم للتلقيح، كي يتمكنوا من ولوج المدن المغربية.

عام «البون»

نتيجة أزمة الغذاء التي عرفها المغرب منذ يوليوز عام 1940، والتي استمرت إلى غاية عام 1948، أقرت السلطات الاستعمارية نظاما جديدا لتوزيع المواد الإستهلاكية الأساسية عرف بـ «نظام التموين» وسميت تلك الأوراق لدى المغاربة آنذاك بـ«البون»، ولذلك فالبون لم يقتصر فقط على مجاعة 1945 كما قد يعتقد الكثيرون من خلال تسميته بـ «عام البون».

وللتوضيح فـ«البون» لم يعط الحق للمغاربة في تسلم المواد بدون أداء الثمن، بل كان يمنحهم الحق فقط في الوقوف في طوابير أمام مخازن القمح أو مخازن السلع من أجل اقتنائها مقابل التقطيع الذي يشبه الطابع البريدي.

لذلك فظروف المجاعة كانت موجودة وكان ينقصها أن يبلغ السيل الزبى، هكذا بلغ السيل الزبى مع الجفاف، خاصة مع ازدياد استنزاف المواد الغذائية من المغرب من طرف الإستعمار الفرنسي. فهذان العاملان تسببا في هذه الكارثة الخطيرة التي لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ عهد المولى اسماعيل كما قال المؤرخ الراحل جرمان عياش الذي عايش مرحلة المجاعة.

وقد كلفت السلطات الاستعمارية الشيوخ والمقدمين بتوزيع المؤن الغذاية، حيث وضعت دفاتر خاصة أو بطاقات التموين ذات ألوان وأرقام، منها ما يتعلق بالزيت والبيض والسكر والشاي والقهوة والصابون والخضر كالبطاطس والوقود، ومنها ما يخص الأثواب والألبسة على اختلافها صوفا وقطنا وكتانا وخيطا، وكان التموين يوزع على المتاجر حسب الأحياء والدروب، وكانت إدارة التموين تغير لون البطاقة كل ستة أشهر، وكل تقطيع يصلح لاقتناء مادة واحدة.

التمييز بين المغاربة والفرنسيين في التزود بالمواد الغذائية

المغاربة كانوا اكثر تضررا من الفرنسيين في ما يخص التموين. فالمنتجات التي كان للمغاربة الحق في اقتنائها عبر نظام البون هي أقل بكثير من المواد التي كان للفرنسيين الحق في اقتنائها. وتكشف المصادر التاريخية عن احتكار المراقب وأعوانه من الشيوخ والمقدمين أوراق التموين لبيعها بأثمان مرتفعة جدا، أو لتقديمها مقابل خدمات في ضيعات المعمرين ومشاريعهم،وبهذا فإن عملية تقنين توزيع المواد الأساسية كانت تفتح الباب على مصراعيه أمام استغلال أوراق التموين لمآرب شخصية، وأمام الاغتناء والاحتكار والسوق السوداء. كما أن نظام التموين الذي أقره المستعمر أبان عن تمييز فاضح بين المغاربة والفرنسيين، ذلك أنه من بين أربع عشرة مادة أساسية مقننة، كان للفرنسيين كامل الحرية في الحصول عليها، فلم يكن يسمح للمغاربة بالحصول سوى على خمس منها وبمقدار، بينما كان الفرنسيون يحصلون مثلا على 500 غرام من الشكولاطة والكاوبل في سنة 1945، وهي سنة مجاعة مهولة لم يكن المغاربة يتوصلون فيها سوى بالقليل من السكر والصابون، كما تشير إلى ذلك المصادر التاريخية.

كما أن الشيوخ والمقدمين كانوا يعطون الأسبقية لعلية القوم في توزيع أوراق "البون"، وهو الأمر الذي يتضح بجلاء عند الحديث إلى الشيوخ الذي عاصروا تلك المرحلة، فهم يؤكدون أنه في الوقت الذي كان الكثير من الناس يموتون جوعا كان هناك بعض الناس ينعمون بالخيرات، خصوصا الفرنسيين ومن يقترب منهم ومن يتعامل معهم.

عام خيزو.. عام بونتاف.. عام الصندوق..

أطلق المغاربة على العام الذي أصابهم فيه القحط والجفاف والجوع عام 1945 تسميات مختلفة ومتعددة. وتبرز هاته التسميات في سياق تعامل السكان مع هذه الظرفية، وكيفية تدبيرهم لها، والوسائل والمواد التي اعتمدوا عليها في ذلك، وكذلك ما خلفته هذه الفترة من أمراض و أوبئة. فأطلقوا عليه في بعض البوادي «عام بونتاف» نظرا لبوار الفلاحة بسبب الجفاف، حيث أن النباتات لم تنم، الشيء الذي جعل الفلاحين يعملون على اجتثاثها ونتفها وإخراجها من الأرض لاستعمالها وطبخها.

وبوزان أطلق على عام المجاعة عام الصندوق، وقد تم تداول هذا الإسم بقوة - حسب المصادر التاريخية - لأن النساء كن يهيئن الطحين والعجين لطبخه في الفرن، وكن يضعنه في صندوق ويُحكمن اغلاقه، ومن ثم يذهبن به إلى الفرن، وهكذا إلى أن يعدن بالخبز كذلك في الصندوق، مخافة التعرض للسلب والسرقة نتيجة للجوع المستشري بين العامة.

كما أطلق على عام الجوع "عام يرنة"، حيث أصبحت هاته النبتة "يرنة" رمزا للجوع لدى المغاربة.

ووردت في كتاب «إتحاف المطالع» لعبد السلام بن سودة تسمية «عام التيفوس»، وهي ما يصطلح عليه بحمى التيفويد التي اكتسحت البلاد سنة 1945، حيث بلغ عدد من أصيب بها في المدن حسب تقرير إدارة الصحة العمومية 26290 شخصا.

كما أطلقت على عام الجوع تسميات متعددة، فبالإضافة إلى «عام البون» الذي يعني الوصل الذي يوزع على المواطنين، ويخول لحامله الحصول على كمية من المواد الغذائية، مسميات أخرى تختلف من منطقة إلى أخرى، فسمي كذلك بـ «عام خيزو»، و«عام كَرنينة»، و«عام حميضة»، و«عام حرودة»، و«عام لحفا ولعرا».. وهي دلالة واضحة على حجم بطش الجوع الذي أهلك المغاربة واضطرهم إلى تناول النباتات لإنقاذ أرواحهم من موت محقق، مثل «الكَرنينة» و«الخبيزة» و«الحميضة»..

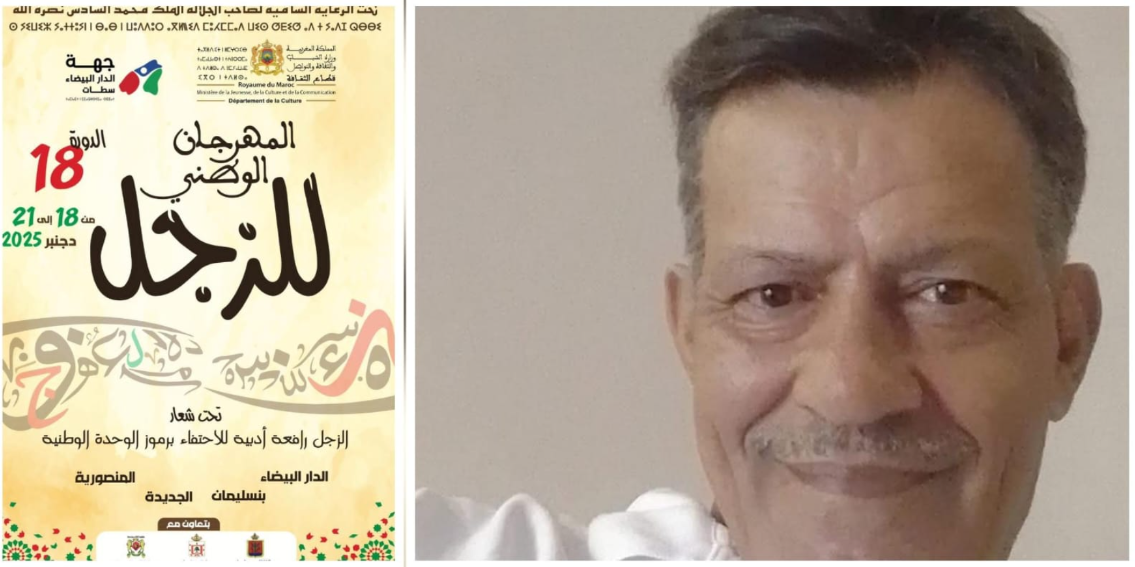

بوجمعة رويان، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بالقنيطرة

الجفاف واستغلال المغرب لتموين المجهود الحربي الفرنسي وراء مجاعة 1945

- في أي سياق حدتث مجاعة عام 1945، علما ان هناك بعض المصادر التاريخية التي تتحدث عن استنزاف ثروات المغاربة كاحد العوامل المؤدية إلى هذه المجاعة؟

+ مجاعة عام 1945، التي حلت بالمغرب في آخر سنوات الحرب العالمية الثانية، طبعت بهولها ذاكرة المغاربة، فأصبحوا يؤرخون هذا الحدث تحت مسمي عام الجوع أو عام «بوهيوف». ابتدأ أمر هذه المسغبة بجفاف ضرب البلاد في وقت نفذت فيه احتياطات المغاربة من الحبوب لتجاوز النقص الحاصل في الحبوب في صابة 1944 وتلبية طلبات الجيوش الفرنسية وحلفائها في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. إذن فسياق المجاعة هو الجفاف الفريد الذي ضرب المغرب على طول سنة 1945 بالإضافة إلى الفراغ في المواد الأساسية الذي خلقته مشاركة المغاربة في الحرب العالمية الثانية ومساهمة المغاربة في المجهود الحربي إلى جانب فرنسا. لأن المنتجات المغربية كانت تتجه في غالبيتها نحو المجهود الحربي الفرنسي في الحرب العالمية الثانية.

- يعني أن فرنسا استغلت خيرات وثروات المغرب لتمويل الحرب العالمية الثانية والبلاد تجتاحها المجاعة؟

+ فرنسا استغلت ثروات وخيرات المغرب بشكل كبير جدا، لأنه اذا رجعنا إلى الصحف الفرنسية في السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية سنجدها تصرح علنا بذلك علنا وتعترف بأن " المغرب يمنحنا آلاف القناطر من الحبوب المجففة ومن الثيران ومن الحيوانات القابلة للذبح .." ومسألة المجهود الحربي للمغرب إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية معروفة.

- وكيف تصفون بعض مظاهر هذه المسغبة؟

+ تميز عام 1945 بنقص كبير في التساقطات المطرية، لم تشهد البلاد مثيل له منذ نصف قرن وتوالى على البلاد طقس جاف امتد على عشرة شهور اضطر معه الناس للقيام بصلاة الإستسقاء عدة مرات ولكن السماء ظلت دائما ممسكة، وترتب عن استطالة الجفاف تقلص المساحات المعدة للزارعة، وأتى الإصفرار والذبول على مازرع من الشعير. وزاد الأمر صعوبة هجوم أسراب من الجراد التهمت ما اخضر من المغروسات على قلته، وأدى انحباس المطر من جهة أخرى إلى قلة المياه حيث جفت كثير من العيون وغارت مياه معظم الآبار بسبب هبوط مستوى الفرشاة المائية كما انخفض صبيب الأنهار مثلما ما حدث لنهر أم الربيع وقد عانى الناس بسبب هذا من النقص في التزود بالماء وخاصة سكان البوادي الذين كانوا معاناتهم مضاعفة اذ كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة قد تستمر يوما كاملا لجلب الماء. واعترى الماشية هزال جراء قلة الكلأ والماء وانتشرت بينها الأمراض فنقص القطيع بشكل مهول. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد نقص عدد الأغنام من 10 ملايين و 860 رأس سنة 1944 إلى 8 ملايين و351 ألف رأس سنة 1945. وكان من أبرز مميزات هذه المجاعة، بالإضافة إلى ماسبق ذكره نقص الانتاج وقلة المواد الأساسية اذ لم يتعدى انتاج القمع 3.5 مليون قنطار من الحبوب في حين أن الحاجيات كانت تقدر ب 21 مليون قنطار. وقد نتج عن النقص في الانتاج وندرة المواد الأساسية إضطراب في أحوال التموين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل لم يسبق به عهد، إذ انتقل ثمن القنطار من الشعير من 2000 فرنك إلى 5000 فرنك ووصل في بعض المناطق إلى 11000 فرنك، وأصبحت المواد الأساسية تباع في السوق السوداء بسب تفاحش الأسعار بأضعاف أضعاف السعر المحدد لها، مثلا كان الزيت مسعرا بـ 20 فرنكا ولكنه يباع بـ 200 فرنك، والسكر كان مسعرا بـ 14 فرنكا للكيلوغرام فإذا به يباع في السوق السوداء بـ 500 فرنك، وأصبحت الخبزة تزن 600 غرام وتقسم على شخصين.

- ماذا عن التدابير التي اتخذتها السلطات الإستعمارية للحد من خطر المجاعة؟

+ تدخل سلطات الحماية خلال عام الجوع تم في إطار ما أسمته «مكافحة الجوع»، وذلك من خلال عمليتين، همت أولاها تحرير سوق اللحم في محاولة لاستغلال قطعان الماشية قبل أن يذهب بها الموت، وثانيهما ما عرف يومئذ بمعجزة القمح. بالنسبة لتحرير سوق اللحم فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب ما أصبح يهدد الماشية من أسباب الهلاك، حيث فسحت سلطات الحماية المجال أمام ذبح الماشية والاستفادة من لحومها، فسارع كثير من الفلاحين أمام قلة الماء والمرعى إلى التخلص من مواشيهم التي غالبا ما كانت ترفضها الأسواق بسبب هزالها، فيضظرون إلى ذبحها في دواويرهم وتوزيعها في ما بينهم، وفي الآن نفسه سعت سلطات الحماية إلى تخفيض ثمن اللحم وتكثيف عملية التثليج كي تصبح الكميات المثلجة من اللحم كثيرة. ولكن هذه العملية لم يكن بإمكانها أن تسد مكان الخبز، لأن المجتمع المغربي يستهلك الخبز بكثرة. بالنسبة للعملية الثانية فتتعلق بجلب القمح من الخارج، وخاصة القمح الأمريكي. غير أن توزيع هذا القمح في مجتمع تعود على استهلاك الحبوب كان يطرح الكثير من المشاكل المتعلقة بالنقل وبالكمية المرصودة لكل شخص، مثلا كان يحق لكل شخص الحصول على ما بين 6 و9 كيلوغرامات في الشهر حسب المناطق، وقد تنقص هذه الكمية إذا كان اللحم متوفرا. ورتبت سلطات الحماية من جهة أخرى مع الجمعيات الخيرية الاسلامية والفرنسية، وكذا الرابطة الإسرائيلية «حريرة» يومية توزع مع بعض الخبز على البؤساء وأبناء السبيل من ممن قذف بهم الجوع نحو المدن، وأعدت لذلك مجموعة من مراكز الإيواء مثل مركز العنق بالدار البيضاء ومركز هارفي في الرباط. ولم تكن وجبات «الحريرة» وما معها من خبز تكفي دائما لسد حاجيات المصطفين، إذ كان يحدث ارتباك في التوزيع كما تحدث مشاداة ومشاجرات، كما كانت سلطات الحماية تشغل الوافدين مقابل ما يقدم لهم من خبز و«حريرة» سواء للعمل لدى المعمرين أو للعمل في أوراش تعبيد الطرقات والمسارب.