في العاشر من غشت يزهر وطننا في قلوب أبنائه البعيدين، يوم يحتفل فيه المغرب بحضوره المشرق في شتات العالم، يوم يرسُم جسور الحنين بين الغربة والأهل تحت لواء ورش الرقمنة لتعزيز خدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم.

هو وعدٌ، وشعلة أمل تُضيء دروب المغاربة، تدعوهم للعبور من عتمة البعد إلى دفء الوطن، عبر أفق التكنولوجيا التي تبدو كنسمة رقيقة تلامس وجوه المسافرين.

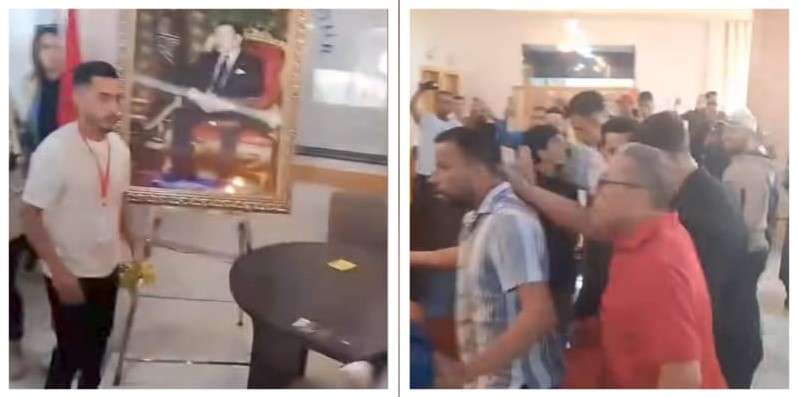

لكن في أروقة القنصليات، وبين طيات الأوراق وروتين الإجراءات تتعالى أصوات من نسج الألم، حكايات الجالية المغربية في تونس، حيث تقف أعداد منهم على مفترق انتظار طويل، يبحثون عن حق بسيط في إقامة تحفظ لهم كرامتهم، تضمن لهم استقرارهم وأمن أسرهم، وسط صمت البيروقراطية التي تصمت أمام صرخاتهم.

ذاك البروتوكول الثنائي بين المغرب وتونس في 2012، كان بمثابة حلم وردي يُفترض أن يمنح أبناء الجالية إقامة دائمة، تظل كظل الأمان يغمرهم عشر سنوات قابلة للتجديد، دون قيود تعيقهم أو شروط تعصف بآمالهم. لكن حلمهم هذا ظل أسير الوعود التي تأخرت، تقبع بين الأدراج تنتظر من يطلقها من سجن النسيان.

ثم تزداد المآسي في تناقض غريب، فالتونسيون في المغرب يعيشون بسهولة ويسر، يحملون حق الإقامة بكرامة، أما المغاربة في تونس، فهم يتخبطون في متاهة الإجراءات، كأنهم غرباء في أرض لم تكتمل بعد صداقتها.

هنا، ينبعث نداء ملح لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لتكون لاحتياجات الجالية قلبًا ينبض بالرحمة، ويدًا تمتد لتواسي وتحقق مطالبها، لأن في قلب كل مغربي هناك حرص ملكي جليل، محمد السادس، على وحدة مصير أبنائه في الداخل والخارج، وندعو أن يتحول هذا الحرص من كلمات على الورق إلى فعل يُشعر به كل فرد من جاليتنا.

أما ورش الرقمنة، فليست مجرد حلم عصري، بل يجب أن تكون جسرًا يضم بين يديه كبار السن والمحرومين من مهارات التكنولوجيا، كي لا تغلق الأبواب في وجوههم. فمكاتب دعم على الأرض، في القنصليات ومراكز الجالية، تفتح ذراعيها لهم، تقودهم بخطى حانية بين مستنداتهم، تدلهم على كل خطوة في الطريق. وخطوط هاتفية مخصصة، تعزف موسيقى التفهم، تستمع لصوتهم، وتجيب على تساؤلاتهم، كأنها نبض الوطن يسمعهم ويرعاهم.

هذا التناغم بين التقنية والإنسانية ليس خيارًا، بل ضرورة، كي لا يتحول العالم الرقمي إلى جدار يفصلنا عن أبنائنا، بل إلى جسور تضمد جراح الغربة، وتعيد للمغاربة في كل مكان دفء الوطن وأمانه.

وفي خاتمة يوم العاشر من غشت، تظل حكاية الجالية ليست فقط مناسبة للاحتفال، بل نداء للصبر والأمل، وتأكيد أن الوطن الحقيقي هو ذاك الذي يُحتضن فيه كل أبنائه، لا بالحدود بل بالانتماء والكرامة، تحت ظل ملك يحرس هذا الوفاء ويزرع به مستقبلاً يليق بشعبه العظيم.

هو وعدٌ، وشعلة أمل تُضيء دروب المغاربة، تدعوهم للعبور من عتمة البعد إلى دفء الوطن، عبر أفق التكنولوجيا التي تبدو كنسمة رقيقة تلامس وجوه المسافرين.

لكن في أروقة القنصليات، وبين طيات الأوراق وروتين الإجراءات تتعالى أصوات من نسج الألم، حكايات الجالية المغربية في تونس، حيث تقف أعداد منهم على مفترق انتظار طويل، يبحثون عن حق بسيط في إقامة تحفظ لهم كرامتهم، تضمن لهم استقرارهم وأمن أسرهم، وسط صمت البيروقراطية التي تصمت أمام صرخاتهم.

ذاك البروتوكول الثنائي بين المغرب وتونس في 2012، كان بمثابة حلم وردي يُفترض أن يمنح أبناء الجالية إقامة دائمة، تظل كظل الأمان يغمرهم عشر سنوات قابلة للتجديد، دون قيود تعيقهم أو شروط تعصف بآمالهم. لكن حلمهم هذا ظل أسير الوعود التي تأخرت، تقبع بين الأدراج تنتظر من يطلقها من سجن النسيان.

ثم تزداد المآسي في تناقض غريب، فالتونسيون في المغرب يعيشون بسهولة ويسر، يحملون حق الإقامة بكرامة، أما المغاربة في تونس، فهم يتخبطون في متاهة الإجراءات، كأنهم غرباء في أرض لم تكتمل بعد صداقتها.

هنا، ينبعث نداء ملح لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لتكون لاحتياجات الجالية قلبًا ينبض بالرحمة، ويدًا تمتد لتواسي وتحقق مطالبها، لأن في قلب كل مغربي هناك حرص ملكي جليل، محمد السادس، على وحدة مصير أبنائه في الداخل والخارج، وندعو أن يتحول هذا الحرص من كلمات على الورق إلى فعل يُشعر به كل فرد من جاليتنا.

أما ورش الرقمنة، فليست مجرد حلم عصري، بل يجب أن تكون جسرًا يضم بين يديه كبار السن والمحرومين من مهارات التكنولوجيا، كي لا تغلق الأبواب في وجوههم. فمكاتب دعم على الأرض، في القنصليات ومراكز الجالية، تفتح ذراعيها لهم، تقودهم بخطى حانية بين مستنداتهم، تدلهم على كل خطوة في الطريق. وخطوط هاتفية مخصصة، تعزف موسيقى التفهم، تستمع لصوتهم، وتجيب على تساؤلاتهم، كأنها نبض الوطن يسمعهم ويرعاهم.

هذا التناغم بين التقنية والإنسانية ليس خيارًا، بل ضرورة، كي لا يتحول العالم الرقمي إلى جدار يفصلنا عن أبنائنا، بل إلى جسور تضمد جراح الغربة، وتعيد للمغاربة في كل مكان دفء الوطن وأمانه.

وفي خاتمة يوم العاشر من غشت، تظل حكاية الجالية ليست فقط مناسبة للاحتفال، بل نداء للصبر والأمل، وتأكيد أن الوطن الحقيقي هو ذاك الذي يُحتضن فيه كل أبنائه، لا بالحدود بل بالانتماء والكرامة، تحت ظل ملك يحرس هذا الوفاء ويزرع به مستقبلاً يليق بشعبه العظيم.