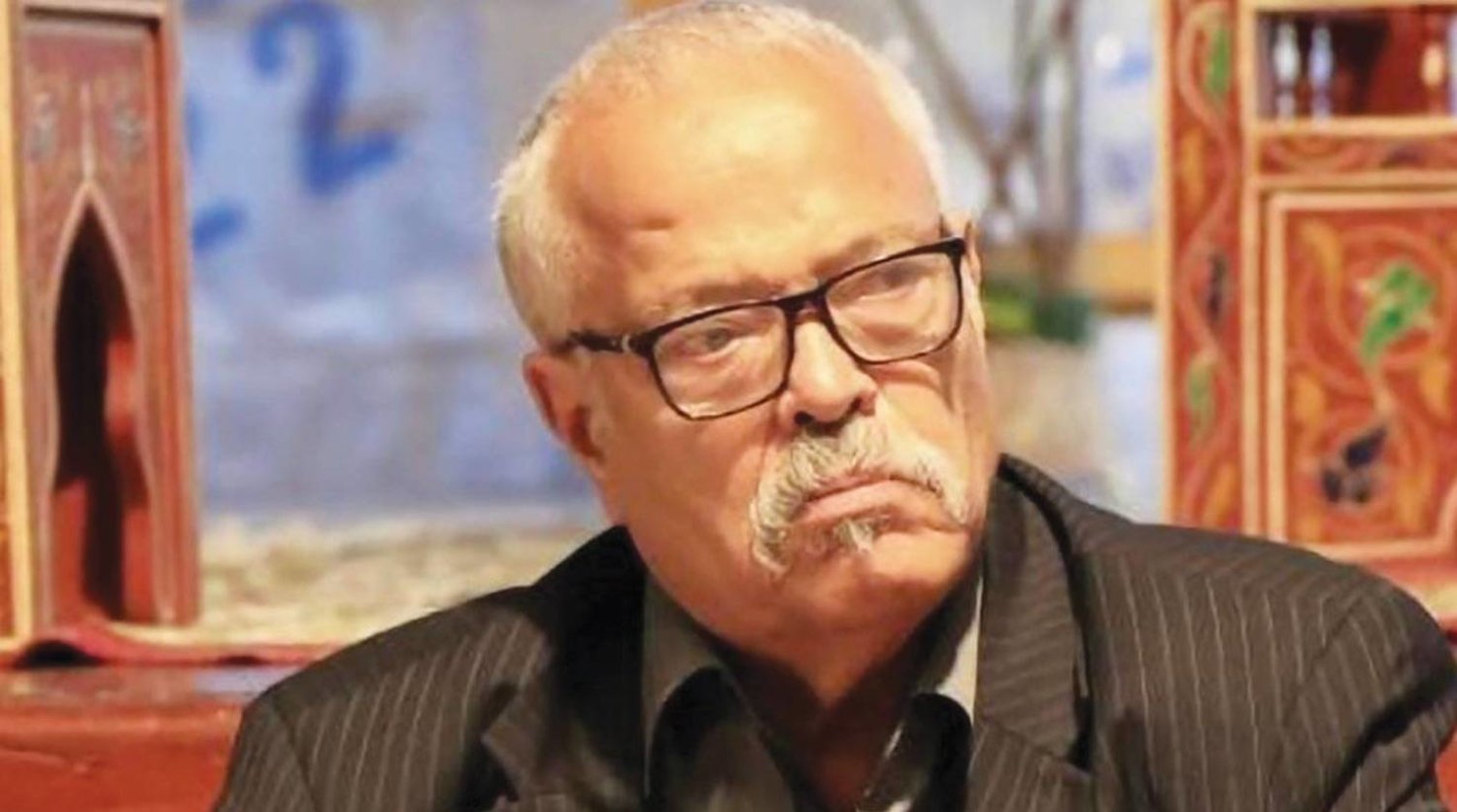

عبد السلام بنعبد العالي: عن الأنف الذي أهملته الفلسفة وأقصته من مجال التفكير

عبد السلام بنعبد العالي

عبد السلام بنعبد العالي

عبد السلام بنعبد العالي

عبد السلام بنعبد العالي سيطرة الحواس الأربع الأخرى على حاسة الشم

خبير عطور يمزج الزيوت العطرية المختلفة

"وعرفتُ بمعنى أصبتُ عرفه أي رائحته"

راغب الإصفهاني، معجم مفردات القرآن

لطالما وُضعت حاسة الشم في المرتبة الدنيا للائحة الحواس. إذا كان فاقد السمع أو البصر يثير انتباهنا، فإننا لا نكاد نولي اهتماما لفاقد الشم. حتى حاستا الذوق واللمس، رغم أنهما أقل شأنا في سلم تراتب الحواس، إلا أنهما يظلان أكثر حظوة من حاسة الشم.

أوْلى الفلاسفة عنايتهم أساسا لحاستي البصر والسمع اعتبارا بأنهما تمثلان النموذجين الرئيسين للمعرفة، فإليهما يُرجع عادة لتمثيل عمليات الذهن. وهكذا، فإن الفلسفات التقليدية تسمي العقل "النور الطبيعي"، في مقابل "النور الخارق للطبيعة" الذي يأتي من الوحي. ووفق ما تراه تلك الفلسفات، يمكن "البصيرة" أن تكون مصدرا للمعرفة الحقيقية التي ينبغي لها أن تعتمد "رؤية" عقلية موجهة نحو التأمل في الأفكار. على النقيض من ذلك، فإن الجهل هو مملكة "العمى" والظلامية. وفي هذا السياق، يمكن أن نعتبر الاستعارة الشهيرة للكهف التي استخدمها أفلاطون في الكتاب السابع من "الجمهورية" أمثل نموذج على ذلك، حيث إن الانتقال من بادئ الرأي وتناقضاته إلى المعرفة الحقيقية يوصف بالكامل بأسلوب يوظف حاسة البصر.

الغائب الأكبر

على المنوال نفسه، غالبا ما كان يُشار إلى القدرة على المعرفة وإدراك العلاقات في العصور الكلاسيكية بمصطلح الفهم entendement الذي يعني أيضا السمع وإدراك ما ينقل. فمن أجل الفهم الصحيح، يتعلق الأمر بتجاوز الإدراك السمعي عند سبينوزا، و"الاستماع" إلى المعلم الداخلي.

هكذا يظل الأنف هو الغائب الأكبر في تاريخ الفلسفة. وفي هذا المعنى يمكن أن نعد كتاب ثيوفراستوس، "رسالة في الروائح" من قبيل الاستثناء. فالأنف لم يكن ليظهر، في أفضل الأحوال، إلا كموضوع أدبي، ويبقى في الغالب موضوعا للتسلية والتلاعب بالألفاظ، وفضولا جماليا قد يجد بعض الحماسة عند بعض الفنانين وصانعي العطور. فلم تجرؤ الفلسفة التقليدية قط على اعتبار الشم طريقا إلى الحقيقة، ويظهر أنها ظلت تعمل بنصيحة القديس برنار الذي ذهب حتى الى القول: "odoratus impedit cogitationem"، واعتبار "حاسة الشم عائقا ضد التفكير".

في سياق التداول العربي، لم تكن لغتنا تسمح لنا بأن نسلم بوظيفة معنوية لحاسة الشم، اللهم إلا الوظيفة الأخلاقية، وربما حتى الدينية. الأنف في عرف العرب ليس أداة معرفة، وإنما محل العزة والكبرياء. نجد في كثير من المراجع العربية ربطا بين "الأنف" و"الأنفة"، على غرار ما يقوله الجاحظ في كتاب "الحيوان": "والأنف هو النخوة وموضع التجبر".

لا تبتعد بعض اللغات الأوروبية عن هذا التوظيف الأخلاقي لحاسة الشم، حيث نلفي كثيرا من المقولات الأخلاقية والاجتماعية مرتبطة بهذه الحاسة، وخصوصا تلك التي تدل على العلاقة بالآخر، إلى حد أن بعض علماء الاجتماع، مثل ج. سميل على سبيل المثل، يرون أن المسألة الاجتماعية ليست فحسب قضية أخلاق، وإنما هي أساسا مسألة "حواس".

يرى سميل أن الحواس لا تقدم فقط معلومات محددة ومتميزة عن تلك الناتجة من التواصل عن طريق الكلام، بل إنها تحدد أيضا، وإلى حد كبير، طبيعة التفاعلات الاجتماعية، وذلك قبل الدخول في المواقف التي يُوظَّف فيها الكلام. فبمجرد أن يلتقي شخصان، يشعران فورا بأحاسيس من السرور أو النفور، وهذه الأحاسيس تربطهما ذاتيا، وتوجه نوع التقدير والمعرفة التي سيطورها كل منهما تجاه الآخر.

على الرغم من أن حاسة الشم تُعتبر عادة حاسة ثانوية، فإن سميل يمنحها في كتابه "سوسيولوجيا الحواس" مكانة مهمة. بخلاف البصر والسمع، يتطلب الشم قربا جسديا. في الواقع، من الصعب النظر إلى الروائح على أنها منفصلة عن الأشخاص والأشياء التي تنبعث منها. وهذا بالضبط هو السبب في أنها تثير ردود فعل شبه غريزية. فرائحة شخص ما إما تجذب أو تنفر فورا، على عكس الإدراكات الحسية الأخرى التي يمكن أن تخضع لتأملات أكثر تجريدا. وهكذا، يقول سميل: "إن الأجواء الجسدية للسود تُلقي بظلالها على استقبالهم في المجتمع الراقي بأميركا الشمالية، وقد عُزيت إلى السبب نفسه الكراهية الغامضة والمشتركة بين اليهود والجرمان". إن الحساسية تجاه الروائح "تؤدي بالضرورة إلى تمييز وتباعد، وهو ما يشكل، إلى حد ما، أحد الأسس الحسية للاحتياط الاجتماعي للفرد الحديث. فأكثر من أي حاسة أخرى، تعد حاسة الشم مصدرا لاستراتيجيات التمييز، وظواهر التجمع والانفصال المكاني التي تدعم الأشكال الحسية لتقاسم الفضاء الحضري، وترسم الخريطة الاجتماعية للمدن.

ضبط العلائق الاجتماعية

على هذا النحو، فإن الأنف يساهم في ضبط العلائق الاجتماعية، إنه حاسة الأبعاد والمسافات، فقد نستعمله "مع احترام المسافة"، إلا أننا قد "نحشره" في ما لا يعنينا، فنحرق المسافات، ونفسد العلائق. هذا فضلا على أن الروائح ذاتها قد تساهم في تزكية الفروق الطبقية، إن لم نقل إنها تخلقها، إذ غالبا ما تتحول إلى "حجة طبقية"، فتُقرن بالمرتبة الاجتماعية والوضع الطبقي، وترتبط في الأنوف بسلوكات بعينها. هكذا، ففي اللغة الفرنسية على سبيل المثل، أقول عمن لا أطيق عشرته، إنني لا يمكنني أن "أشم رائحته" Le sentir، أي أنني لا يمكنني أن أقترب منه كي "أدركه عن طريق أنفي".

غير أن حاسة الشم لا تحيل لغويا على هذه الوظيفة الاجتماعية وحدها. لإدراك الحقيقة ينبغي للذهن أن يبين عما تدعوه اللغة الفرنسية sagacité، أي ما تنقله اللغة العربية بلفظ الفطنة. اللفظ الفرنسي مستمد من اللفظ اللاتيني sagax الذي يدل على "حاد الشم". الفطنة والذكاء إذن، مهارة في استخدام حاسة الشم، واللبيب هو من يحسن استعمال أنفه. لا يقتصر الأنف إذن على المعاني الأخلاقية والاجتماعية، وإنما يساعد الفكر في تخطي بعض نواقصه. في هذا الإطار يشير مؤرخو الأدب الأوروبي إلى اعتماد بعض كبار الأدباء، أمثال بودلير وبلزاك وبروست، حاسة الشم التي يعتبرونها حاسة التذكر بامتياز.

وعلى رغم ذلك، لا يظهر أن في إمكاننا أن نعمم ذلك على الفلاسفة. فحتى عندما تناول بعض المحدثين منهم مسألة الشم، لم يفعلوا ذلك بوصفهم فلاسفة. فهذا ديكارت، على سبيل المثل، لم يفعل ذلك في كتابه "مقالة في الإنسان"، إلا بصفته "فيزيولوجيا" يصف الطريقة التي تعتمد بها هذه الحاسة على خيوط الأعصاب الدقيقة التي تحركها الأجزاء الأرضية الدقيقة، أي الروائح، أو أكثر أجزاء الهواء رهافة أثناء عملية التنفس.

الحواس الخمس الناقصة

وقريبا منا، يؤاخذ بعض النقاد الفيلسوف المعاصر ميشال سير لكونه لم يتناول في كتابه الطريف "الحواس الخمس" إلا أربعا منها فحسب. فعلى رغم الأهمية التي يوليها لحاسة الشم، لم يخصص لها فصلا منفصلا كباقي الحواس الأخرى، بل ربطها بشكل لا ينفصل بحاسة الذوق في الفصل المعنون بـ"الموائد". وعلى عكس الحواس الأخرى، مثل اللمس في فصل "الأشرعة"، والسمع في فصل "الصناديق"، والبصر في فصل "الزيارة"، فإن الأنف لم يحظ بفصل مستقل. ومن ثم، يمكن المرء أن يتعجب من أن مشروع ميشال سير نفسه، الذي يسعى إلى التشكيك في هيمنة البصر، ويهدف إلى إعادة الاعتبار للحواس جميعها، يترك الأنف مجرد ملحق بحاسة الذوق وفنون المائدة.

فهل ينبغي علينا أن نستنتج من كل ما سبق أن حاسة الشم لا يمكنها أن تكون موضوعا فلسفيا قائما بذاته؟

إذا استثنينا بعض الإبداعات الأدبية، يمكننا أن نؤكد أننا كان ينبغي أن ننتظر نهاية القرن التاسع عشر لكي نعثر على اعتراف فعلي بقدرة الأنف على تمييز الحقائق، وإقرار بأن للمعاني روائحها. هذا بالضبط ما نلفيه عند نيتشه الذي كان يردد: "عبقريتي تكمن في مناخيري". يعترف المفكر الألماني للأنف بالقدرة التي كان ديكارت يخص بها ما يدعوه "عقلا سليما"، وأعني القدرة على التمييز Distinction. يقول: "إن الأنف الذي لم يتكلم عنه أي من الفلاسفة باحترام واعتراف، إن الأنف هو أكثر الأدوات التي في خدمتنا رهافة. فهاته الآلة قادرة على تسجيل الفروق الطفيفة التي تعجز حتى آلة المطياف عن تسجيلها".

غير أن صاحب "جنيالوجيا الأخلاق" لا يقصر "التمييز" على إدراك المعاني والأفكار الواضحة، وإنما يوسعه ليشمل مختلف القيم. الأنف عند نيتشه أداة تمييز وإدراك للفروق، الفرق بين الصواب والخطأ، ولكن أيضا الفرق بين الصدق والكذب. بل إن الأنف أساسا أداة شم رائحة الزيف والبهتان flairer le mensonge. إنه أداة نقد اجتماعية، وهو ما به نؤسس أحكامنا التي تمكننا من خلق قيم جديدة. للحقيقة إذن، كما للزيف، روائح عند صاحب "هكذا تكلم زرادشت"، لذا نجده دائما يربطها بالقمم والأعالي "حيث يعم الصقيع وينتشر الهواء النقي". نقرأ في "جينيالوجيا الأخلاق": "كفى! كفى !لم أعد أتحمل. قليلا من الهواء! قليلا من الهواء! يبدو أن رائحة الكذب التي تفوح من مختبر الأدوية الذي يُصنع فيه 'المثل الأعلى'، أصبحت تزكم الأنوف".

عن مجلة "المجلة"