صدر للمفكر المغربي، الأستاذ محمد نور الدين أفاية، كتاب ''الزمن المنفلت'' عن منشورات ''المركز الثقافي للكتاب''، وقد اختار له عنوانًا فرعيًّا في صيغة سؤال يكاد يكون الخيط الناظم الذي يربط فصوله برمتها: ''هل ما يزال المستقبل مرغوبًا فيه؟''

ينقسم الكتاب إلى قسمين؛ للقسم الأول طابع نظري عالج فيه جملة من القضايا والإشكالات الكبرى التي تتمحور أساسًا حول الزمن والمستقبل والنهضة والتقدم والتفلسف والدولة والعدالة والحرية والاعتراف، وذلك في سياقات مختلفة تتأرجح بين ما هو مغربي وعربي وإفريقي وعالمي كوني. أما القسم الثاني فقد انبرى فيه الكاتب إلى تقديم قراءات في أعمال بعض المفكرين المغاربة من حقول معرفية مختلفة؛ في الأدب والفلسفة والتاريخ والسياسة وغيرها.

في مطلع هذا الكتاب يتساءل الأستاذ أفاية قائلًا: ''هل الزمن يمر بالفعل؟''. لا يمكن للزمان ألَّا يمر، ولا يَسَعُه ألا يَكون منفلتًا؛ إذ فضلًا عن انفلات الماضي والمستقبل، فحتى الحاضرُ ماهيته هي الانفلات. عندما نصف الزمانَ بالمنفلت نلامس معنًى تراجيديًّا، كما لو أننا نصفه بكثير من التحسر والخوف. إننا قيد حسرة تنطوي على دعوة إلى ضرورة إتقان فن العيش في الزمن؛ ليس بالهروب منه أو العيش والتفكير خارجه –على غرار ما نلفي لدى بعض المفكرين الذين ناقش الأستاذ أفاية بعضًا من أفكارهم- بل باقتحامه والوعي به واستحضاره باعتباره المنطلق نحو التقدم والنهضة سيرًا في أفق مستقبل واعد وموعود.

في هذا السياق يشير الأستاذ أفاية إلى إن ''عددًا كبيرًا من المفكرين والباحثين يرون أننا أصبحنا عاجزين عن التفكير في المستقبل وقلقين من محدوديتنا على توقُّعه أو جعْلِه مرغوبًا فيه.'' كيف يمكننا أن نجعل المستقبل مرغوبًا فيه؟ ينطوي هذا السؤال على فكرة أن المستقبل غير مرغوب فيه، وهذا أمر غير صحيح؛ لأننا جميعًا نرغب في المستقبل ونسير إليه (بخلاف الحاضر الذي لا يرغب فيه أحد على الإطلاق، أو إننا صرنا كذلك أو يتم السير بنا صوب هذا الوضع). يوشك الناس أن يكونوا جميعهم متفائلين بالمستقبل؛ أما توقعه فهو أمرٌ غير متاح ومحدوديتنا تلك مسألةٌ طبيعية.

لا شك أن الإنسان كائنٌ زماني بامتياز، ابن الزمان، يعيشه ويعيش فيه، لا يقوى على الانفلات منه رغم انفلات الزمان من كل من يحياه. وفي كبِد تجربة الوجودِ في الزمان هذه نجد شُعوبًا ماضوية تعيش على الماضي والتراث، وعلى جملة من السرديات التي تبعث الحنين في الناس وتجرهم إلى الخلف عِوَضَ دفعهم إلى الأمام؛ ما يجعل من الحياة حبيسة ذكرياتٍ ولَّت؛ إذ تتجرد من اندفاعها نحو المستقبل وتَطَلُّعها.

في مقابل ذلك نلفي شعوبًا تعيش الحاضر وعينها على ما سيُستقبل مما يمكن أن يأتي؛ لذلك تعمل على تحقيقه بنفي الماضي والحاضر ونفي هذا النفي نفسه. لا يعني هذا القطعَ مع ما مضى؛ وإنما استغلاله في خدمة ما سيأتي؛ أي تسخيره خدمة للتقدم وسعيًا إلى ابتكاره.

يشير الأستاذ أفاية إلى انسحاب مصطلح ''التقدم''، كما لو أن الإنسانَ اليوم قد طَبَّعَ مع الوضع الراهن، أو أنه بقي حبيس الماضي. انسحب مصطلح ''التقدمية'' كما لو أننا نعيش في عالَم بلا طبقات ودون صراع طبقي أو فقر أو استغلال. لقد تم تكريس منطق جديد للزمن يُفرغُ الزمانَ من روحه الصائرة والمبدعة والمتجددة.

يتحدث ''فريدريك روفيلوا'' عمَّا أسماه ''ابتكار التقدم''. تنطوي هذه الفكرة على معنى عميق يحث على الخروج من وضعية الإذعان والسلبية إزاء التقدم؛ أي ألا نترك سيل التقدم يجرفنا معه دون وعي، وألا نتقدم فقط لأن الزمان يمضي بنا ضرورةً؛ بل يتعين علينا أن نخلق تقدمنا ونبدع أشكاله لكي يصير تقدمًا خلاقًا ومتجددًا وغير منقوص.

إن عدم الوعي بالتقدم أيضًا سيؤدي بنا إلى غياهب الممكن المجهول وما ينطوي عليه من مفاجآت قد لا تكون سارة كلها، كما حدث مع فيروس كورونا؛ تلك الجائحة التي، حسب الأستاذ أفاية، ''حيَّرت الأقوياء وزعزعت القناعات وشككت في اليقينيات''، فضلًا عن أنها فضحت لنا كيف ''سقطت القيم أمام الحق في الحياة''.

لا شك أن من حسنات الوعي بالتقدم والقدرة على ابتكاره بدلًا من الخضوع له والانصياع لسيله الجارف أنه يتيح لنا ضبط إيقاع تجربتنا الحياتية؛ فلا نبقى حبيسي الماضي والتراث، ولا نُفتتن بالمستقبل فنستسلم لسرعة التقدم العلمي والتقني الجارفة. تمارس السرعةُ ديكتاتوريةً على الحياة؛ وهذا ما أشار إليه المؤلف مستوحيًّا قولًا لِـ ''بول فيريليو''، فيكاد الإنسان لا يلتقط أنفاسه ولا يأخذ وقته الكافي لكي يعيش حقًّا، والحال نفسه نجده في تجربة التفلسف أيضًا.

في سياق حديثه عن ''زمنية الفكر الفلسفي العربي'' يمكن أن نطرح الأسئلة التالية: كيف يمكن الفصل بين التفكير الفلسفي الخالص والتخندق المذهبي والإيديولوجي؟ هل الفيلسوف هو من ينخرط في قضايا مجتمعه ووطنه ونهضة بلده فقط، أم ذاك الذي يُعنى بمشكلات الحياة والوجود والزمان؟ بتعبير آخر هل الفيلسوف مفكر حامل لهموم وطنية قومية أم تحركه إشكالات وجودية كونية وإنسانية؟

الحل حسب صاحب الكتاب هو الجمع بين هذا وذاك. يقول المؤلف: ''ما يميز الفيلسوف ليس انتماءه لهذه القومية أو تلك وإنما يتميز بما يقترحه من أفكار ذات أفق كوني، يُعبر عنها بلغته القومية.''

يصور لنا الأستاذ أفاية الجبهات التي توجه تجربة المفكر العربي الفلسفية قائلًا: «يجد [المفكر العربي] نفسه أمام وقائع معقدة وجاذبيات ذات طبيعة سياسية واجتماعية وثقافية ونفسية تفرض عليه بكيفيات متفاوتة الانخراط في خمس جبهات على الأقل؛ أولها مساءلة هويته الشخصية بوصفه منتجًا للمعنى، وتقدير نوعية وظيفته وموقعه الاجتماعي؛ ثانيًّا مساءلة التراث وثقل تاريخيته ورمزيته، سواء تعلق الأمر بالتراث العربي الإسلامي بعامة، أو بالتراث الخاص بالبلد الذي ينتمي إليه؛ ثالثًا، تصفية حسابه مع المقولات التي رسخها الفكر الاستشراقي والكولونيالي، خصوصًا في بلدان عربية تعرضت نخبها ومجتمعاتها لاختراقات ثقافية عميقة؛ رابعًا، المشاركة بأشكال متنوعة في سيرورة التحديث الفكري والسياسي في بلده، سواء بالتدريس والتأليف أو بالالتزام؛ خامسًا مواكبة تاريخ الأفكار والمعارف التي تستجد على الساحة الفكرية والمعرفية العالمية.»

يجد المفكر العربي نفسه محاصرًا بهذه الجبهات التي لا محيد له عنها، ولا يمكنه ألا يصدر عن إحداها. لكن الإشكال هنا هو أيٌّ من هذه الجبهات هي التي ستفسح له مجال خوض تجربة فلسفية حقيقية وأصيلة؟

ما يطغى على تجربة التفلسف عند المفكر العربي، تبعًا للجبهات المذكورة أعلاه، هو أنها رد فعلٍ أكثر منها فعل. إنها تجربة انفعالية عملية ومغرضة تجعل للفلسفة غاية أو وظيفة محددة؛ ليغدو الفيلسوف أقرب إلى المؤرخ أو السياسي أو رجل الاقتصاد أو عالم الاجتماع؛ أي له دور يؤديه في سياق زمني معين.

إنها محاولة صعبة من دون شك، ولا تخلو من مخاطرة قد تُسقط صاحبها في سماه الأستاذ أفاية ''التموقع الإيديولوجي''، لكن لا بد من المحاولة.

عندما ينغمس المفكر أو الفيلسوف العربي في ''وقته''؛ أي في قضايا واقعه، ويستسلم لمطالب الجمهور، وينصاع للرائج من الإيديولوجيات؛ ينقلب على نفسه لما يخالف المبدأ الفلسفي الذي انطلق منه وهو ''النقد''. هذا ما يسميه أفاية ''قصور التفلسف'' الذي ينطبق على ''أصحاب المشاريع الفلسفية التي تبدأ بالدعوة إلى النقد وتنتهي بنقضه؛ علمًا بأن التفلسف يتجلى في القدرة على إنتاج أنماط أسئلة متجددة عن الوجود العربي وتحولاته، السعيدة منها والدرامية، وصياغتها في نصوص ترتقي بالوعي إلى درجات فهم مفارقات هذا الوجود وتناقضاته والتباساته وأشكال استلابه وضياعه.'' التفلسف إذن هو تجربةُ تحرر من أي تمذهب إيديولوجي مغلق، والإنصات إلى صوت العقل والنقد دون الاستكانة إلى الخطابات الدعوية والوعظية والتبشيرية. كل داعية دعيٌّ يدعي دعوةً للتحرر؛ بينما هو يدعوك إلى أن يُوقعك في شراكه.

فضلًا عما سبق، انبرى الأستاذ أفاية بالتحليل لقضايا أخرى تتعلق بالدولة والحرية والاعتراف والنهضة وغيرها، كما خصص القسم الأخير من كتابه لقراءة بعض الأعمال لمفكرين مغاربة تناولوا قضايا تتعلق، من قريب أو من بعيد، بموضوع الكتاب الأبرز وهو النهضة والتقدم في علاقة بالزمن. لكننا في هذه القراءة سنختم بحديثه عن الفلسفة الإفريقية، وهو حديث شابه الكثير من التنبيه والتحسر في آن واحد؛ ينبهنا إلى خصوبة الإشكالات والأسئلة التي يطحها الفكر الإفريقي اليوم مع التشديد على إهماله عربيًّا ومغربيًّا، ويتحسر على العزلة التي طالت هذه الفلسفة الإفريقية سواء من جهة عقدة النقص لدى الأفارقة أنفسهم، أو من جهة النزعة الاستعمارية التي لا زالت ترخي بظلالها على أفريقيا اقتصاديًّا وفكريًّا وثقافيًّا... إلخ.

ما عاد بالإمكان التعويل على أوروبا لحل إشكالات الإنسانية الراهنة والمستقبلية؛ بل تكاد أوروبا تكون هي أصل المشكل، فكما لو أنها استنفذت جميع ممكناتها وما عاد بمقدورها أن تفتح آفاق جديدة. في مقابل ذلك هناك خصوبة أفريقيا التي لا زالت حُبلى ومفعمة بممكنات تعد بالجديد والأصيل والخلاق. وفي هذا يقول الأستاذ أفاية: «[...] على البشر، وخصوصًا الشباب الإفريقي، أن يفهم بأن قارَّته تُشكّل ''منجم مستقبل الإنسانية''.»

حمادي أنوار/ باحث في الفلسفة

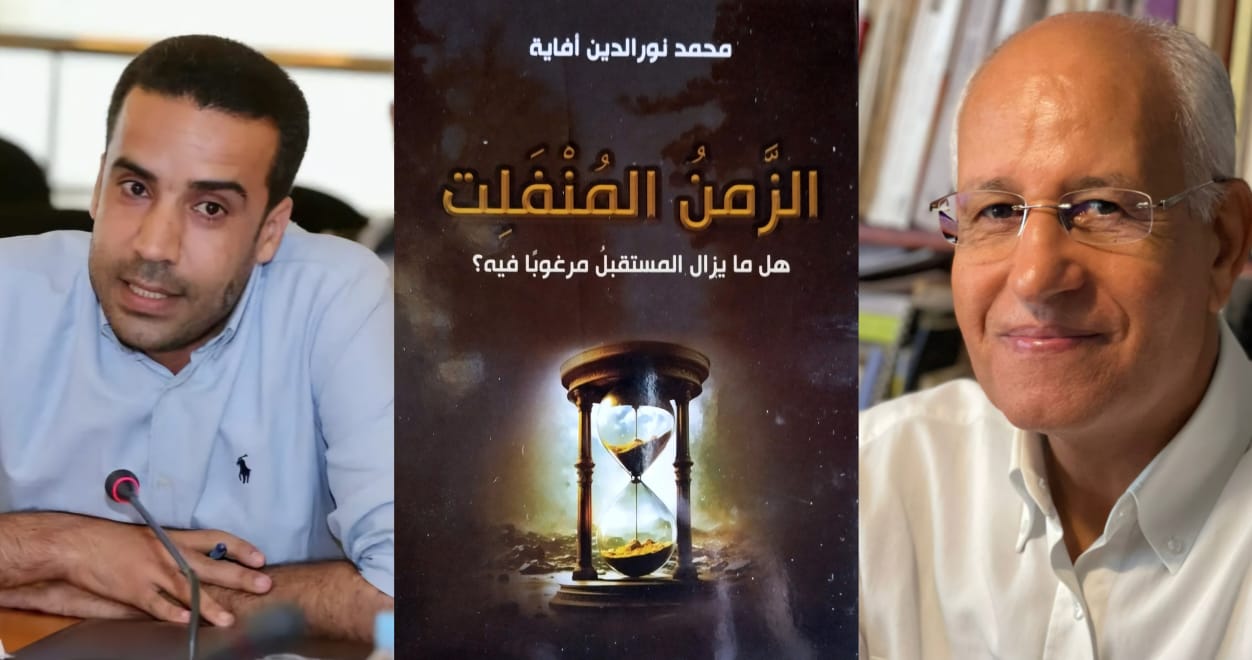

المفكر محمد نور الدين أفاية (يمينا) والباحث حمادي أنوار

المفكر محمد نور الدين أفاية (يمينا) والباحث حمادي أنوار

المفكر محمد نور الدين أفاية (يمينا) والباحث حمادي أنوار

المفكر محمد نور الدين أفاية (يمينا) والباحث حمادي أنوار