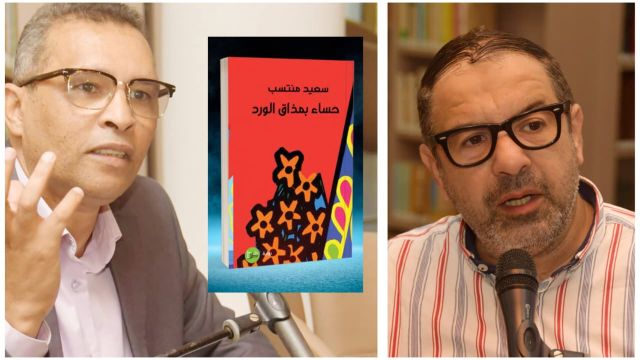

"التخييل المضاد للتاريخ" في رواية "حساء بمذاق الورد" لسعيد منتسب

عمر العسري ( يمينا) والروائي سعيد منتسب

عمر العسري ( يمينا) والروائي سعيد منتسب

عمر العسري ( يمينا) والروائي سعيد منتسب

عمر العسري ( يمينا) والروائي سعيد منتسب يرفع سعيد منتسب في روايته "حساء بمذاق الورد" من شأن "التخييل التاريخي" من خلال إقامة انحراف أصلي ينفي كل طباق بين "الحدث التاريخي" والتخييل، لكنه مع ذلك يجعل التاريخ، على مستوى السرد، فعلا موجودا. ذلك أن التخييل، في هذا المستوى، يتحول إلى إدراك ذي طبيعة رؤيوية غير مقيدة تماما بمنطق التجربة، كما يقول ويليام بليك.

وتأسيسا على ذلك، فإن الروائي لا "يؤرخ" لحدث ما قدر خلخلته للتاريخ عبر تحويله إلى مادة سردية خام، يعاد تطويعها بالتخييل، وتفجيرها من الداخل بالحلم والرمز والتعريض البلاغي. فالتاريخ هنا لا يستدعى الوقائع كما نقلها المؤرخ، بل يعكس، من زاوية التخييل، الألم المضغوط بوصفه أثرا عالقا في قاع الذاكرة الجمعية، وعلامة دالة يُعاد شحنها جماليا وثقافيا.

ومن ثمة، يمكن القول إن منتسب يستدعي مقاومة قبائل الأطلس الكبير، لا لتمجيدها فقط، لأن همه الأساس هو تفكيك صورتها وتوسيع أفقها الرمزي، والاشتباك معها من خلال استحضار شخصيتين مركزيتين من تاريخ المقاومة المغربية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي: "عسو أوبسلام" (من قبائل أيت عطا) و"زايد أوحماد" (من قبائل أيت مرغاد). غير أن ظهور هاتين الشخصيتين التاريخيتين في الرواية لا يتم داخل بنية الواقعة الحربية، بل داخل بنية الخرق السردي، بوصفهما شخصيتين خرجتا من الحكاية الرسمية ليقوما بتحويلها من الداخل، ويفسحا المجال لحضور مجموعة من العوامل المضادة للبطولة (الهشاشة، الندم، الخذلان، الحلم القاتم..) بوصفها عناصر تأسيسية في كتابة أخرى ممكنة لتاريخ المقاومة.

في مقطع من "البوابة الرابعة" التي تحمل عنوان (عسو أوبسلام يخطف الفأس من الجحيم)، يُستدعى عسو من الجحيم، وليس من كتب التاريخ؛ فالجحيم يحضر بوصفه صورة من صور الأسفل. ذلك أن الفعل ذاته محمّل برمزية عنيفة: "يخطف الفأس من الجحيم"، وكأننا أمام كائن مسكون بالغضب يحمل أداة للحفر بدل السلاح، للحفر في الأرض كما في اللغة، في الزمن كما في السرد، لفكّ ما طمر من حقائق، أو لاستعادة ما رُدم من أسرار. الفأس هنا أداة تنقيب وسبر، وليست أداة بناء أو طمر. كما أن الجحيم ليس مجرد استعارة، بل مكانا واقعيا للسقوط، لا يقع خارج دائرة التخييل.

يقول السارد: "بدأ ذلك الشيء يظهر، ويتخذ أشكالا تتباين سريعا. لمسته بنعومة، فاستوى رجلا بنظرة غريبة داكنة جعلتني أرتجف. مدَّ كفه وناولني بندقية. حدق طويلا في وجهي، وخطف الفأس. رماها بعيدا، ووضع البندقية بين يديَّ. ثم أمسك بوجهه بين يديه كأنه يصارعه. اضطرب بشدة، ثم بدأ ذلك الشيء يتفسخ ويتلاشى حتى لم يبق سوى الظلام" (ص: 210).

إن عسو أوبسلام، في هذا الفصل، ليس فقط شخصية تاريخية دوّن بطولاتها المؤرخون. فالتخييل الروائي حوله إلى كائن ميثولوجي مشبع بالألم والخسارة. جسد يختزن ذاكرة الأرض والجماعة، ورمز للإيثار التراجيدي، خاصة أن السارد يقايض كائنا جحيميا (ذو الذيل المعقوف) ليسمح له بمغادرة الجحيم واقتفاء أثر والدته التي تظهر وتختفي. يقول السارد: "أريد فرصة واحدة فقط يا سيدي. لن تندم إطلاقا. سأحكي لك قصة تشبه همهمة مياه في ليلة مضيئة، وأنا متأكد بأنك ستكافئني" (ص:199).

يعقد السارد صفقة مع حارس الجحيم (صفقة أورفيوس/صفقة شهرزاد)، مما يفضي إلى فتح أفق رحب من التساؤلات الوجودية العميقة تتجاوز المأزق السردي الذي تم تشييده ليضفي على الحكاية التاريخية طابعا إبداليا، ذلك أن الحكاية الإطار لا تقارب جوهر التاريخ من حيث هو "واقع". التاريخ هنا مجرد "موتيف" (حافز سردي) لتوسيع الإدهاش، كأننا أمام ضرب من ضروب الحجاج التخييلي البعيد عن التسلية ما دام قائما على الحكي كاستراتيجية للبقاء. فالسرد في هذا المستوى هو الشرط الوجودي لمقاومة الموت، كما أن السارد يقاوم وحشية الكائن الجحيمي (ذو الذيل المعقوف) بتخييل التاريخ، أي بالمعنى الذي يرتكز على "الحقيقة التاريخية" دون أن يكون إياها. ألم يقول ميشيل فوكو: "السلطة تكمن في من يملك خطاب الحياة"، كما جاء في كتابه (إرادة المعرفة)؟ ومن هنا، تحضر "حكاية عسو أوبسلام" كجهاز سردي يعيد إنتاج الحياة، لكونها تمثل سلطة حيوية متحيزة للإحياء ضد الإماتة.

إننا، إذن، أمام نص يمارس ما يمكن تسميته بـ "التحبيك التراجيدي للتاريخ"؛ فالمعركة الشهيرة التي قادها عسو ضد الاستعمار الفرنسي في "بوغافر" (1933)، التي انتهت بمقتل أكثر من 1300 مقاتل وجرح الآلاف، لا تُروى من منظور الانتصار أو الهزيمة (خاصة أن فرنسا هي الأخرى فقدت أرواحا كثيرة)، بل من زاوية داخلية تُشبه التأمل الحزين في جرح مفتوح لا يندمل. السارد، الذي هو ابن المقاوم عسو، لا يبحث عن البطولة في وقائع تلك الأيام. ما يهمه، أو على الأقل ما نقرؤه في الرواية؛ هو الخيبة التي تلتها بعد قرار الاستسلام الذي أنهك والده؛ هو الوجوه التي ماتت عطشًا أمام عيني القائد؛ هو الوصية التي لم يستطع الابن أن ينفذها حين مات الأب. هكذا، يتحول الحدث التاريخي إلى مرآة لمأساة شخصية وجماعية، ليس على مستوى التاريخ فقط، إذ يشمل الأمر التردد بين عالم الواقع وعالم الإمكان، وارتباط العالمين وتشاكلهما مع الحكاية الإطار.

تمنح رواية "حساء بمذاق الورد" للشخصيات التاريخية حياة موازية تستند إلى منطق الحكاية. فالجنرال هنري هوري، عدو المقاومة والقائد العام للقوات الفرنسية، يتحول إلى شخصية سينمائية تخلع قفازاتها بعناية، وتبتسم بتواطؤ حضاري، وتلتقط الصور، في ما يشبه توترا استعاريا بين آلة التصوير والبندقية (عبد الفتاح كيليطو/ الخوف من الصورة/ الجدة). حتى المتعاونون مع الجيش الفرنسي يظهرون بأدوار ثانوية تؤطر المشهد لا لتحكم فيه، مما يسمح ببناء دراما سياسية مغلّفة بأفق جمالي أو شعري (سينمائي). بالمقابل، هناك تفكك واضح لصورة البطل التقليدي؛ فالأب عسو يظهر ككائن هش مأخوذ بظل الهزيمة القادمة. مقاوم يعاني من ألم في المعدة، ومن خيبات وجودية لا فكاك منها. لا يقرر الاستسلام عن قناعة، بل عن اضطرار رحيم: "فرنسا فخخت الدواب وقنبلت مصادر الماء وحاصرت المقاتلين في الشعاب، ومنعت عنهم الإمدادات، وانتظرت أن ترتفع أرواح الأطفال والشيوخ كخيوط دخان زرقاء. ابيضت الرؤوس في رمشة عين، وتشرَّخت النفوس. اثنان وأربعون يوما من الحصار. تكدست عظام القتلى، واكتسحت أسرابٌ من الحشرات والثعابين الأجساد المتعفنة، وتلبد رأس الجبل بغيوم البارود، وبدا كأن جحافلَ من الجثث تعاود الوقوف لتبدأ زحفها الرخو على سهول ممتدة، لا أول لها ولا آخر" (ص: 201). وفي لحظة الاستسلام، لا يلقي بسلاحه. يضعه على كتفه، مشددا على أن الاتفاق يكون "رجلا لرجل". هذه التراجيديا المختزنة تخلق نوعًا من التوتر المزدوج بين الحاجة للبطولة وضرورة النجاة، بين الذاكرة التاريخية والذاكرة الشعورية.

يروى هذا التاريخ هنا من خلال استرجاع استبطاني متدرج، يشيد بناءً سرديا يقوم على الاعتراف المؤجل. الابن الذي "تخلى عن والده مرتين" لا يحكي كي يُبرر الهروب أو يمجد الماضي، أو يكفر عن التخلي. التاريخ في هذا المقطع هو ما لم يستطع أن يُقال، وليس ما جرى بالفعل. ما لم يقله هذا التاريخ عن الجثث، والخذلان، والرائحة القوية العالقة في اليدين، والقبور التي بلا أسماء، وكل الأشياء والعلامات التي نشيد بها مسكن التخلي.

بهذا المعنى، يتخذ تحبيك التاريخ شكلًا من الحداد السردي، إذ لا يُبنى الحدث من أجل إدخاله في سردية وطنية أو ملحمية بإمكانها إخراجه من صمته المعلق، ومنح الهزيمة حقّها في أن تُقال. يروي الابن أخيرا اللحظة التي رأى فيها والده عائدًا بالفأس: "احفر"، قال. ومن هناك يبدأ استعادة الماضي بحركة الحفر، لا بالكلام. الكلام المترسب في ما لم ينقله المؤرخون. تاريخ الإذلال.

إضافة إلى ذلك، ينفتح هذا التخييل التاريخي على أفق ثقافي عميق مرتبط بـ "المتخيل الجبلي" و"الهوية العطاوية" في الجنوب الشرقي المغربي. فالجبل هو السارد الأصلي الصامت، الشاهد الشامخ والراسخ الذي لا ينسى، الحاضن لأرواح القتلى، والمشرف على طقوس الحزن والدفن، والمولد لـ"الإحساس المحيطي"، كما ورد عند رومان رولان وسيغموند فرويد. كل عنصر في هذا الفضاء الطبيعي (الصخور، المغارة، النبع، المقبرة، الضباب..إلخ) يتحول إلى "أرشيف عضوي" للمقاومة. فالجبل، هنا، يمنحنا شعور غامر بالذوبان في كل لانهائي غير قابل للتأطير، أي في ذلك الشعور الذي يصفه رولان بـ "شعور ديني بلا دين".

يحضر المقاوم عسو بوصفه مزيجًا من الكائن الواقعي والشخصية الأسطورية؛ فهو قائد المقاومة، والأب، والمعلّم، والملاك الساقط من أعلى الجبل (السماء). يصبح صمته هو اللغة، وعرجه هو العنف الجسدي الذي يعيد كتابة المسافة بين التضحية والخذلان. أما الحضور المتكرر للفأس في الرواية فيجعل منها رمزا مركزيا مزدوجًا: أداة للبناء والهدم، للدفن والانبعاث، للحفر المادي والرمزي في أرض الذاكرة، لرفض الهيمنة واختراق المستحيل. وفي الميثولوجيا الأمازيغية، التي تعنينا هنا، فالفأس هي الأداة الوحيدة القادرة على شق رأس "الغول" (المخلوق المتوحش/ الجيش الفرنسي) أو قطع أطرافه.

ويبقى التحول الأكبر في الرواية هو انتقال الفضاء السردي الأسطورة إلى التاريخ، أي من الحكاية الإطار (الابن الذي يلاحق أمه في العالم الأخروي) إلى المأساة الشعورية التي يتيحها متخيل التاريخ بكل استعاراته ورمزياته. فالجبل، كما قال عسو/ الأب: "لا يحفظ الأرواح التي لا يذكرها أحد. طلب مني أن أحفر قبره بيديَّ حين يموت. " لا أريد لعرق أحد سواك أن يتدفق على تربتي. لا تستعن بأحد. خذ فأسك واحفر. حينها ستتذكرني كثيرا، وسأزورك كثيرا".." (ص:204).

هذا هو جوهر الفقد الثقافي: ما لا يروى، بل يمحى أو ينسى. لذا فإن السرد هنا يصبح فعل مقاومة ثانية، يوازي الفأس، ويحفر أيضًا: لكنه لا يحفر الأرض، بل يحفر في اللغة والتاريخ، وعبرهما في الذاكرة التي تعتبر، هنا، أداة لإنتاج المعنى، وميدانا للصراع الرمزي والسياسي والهووي. ذلك أن عسو أوبسلام يستدعى في الرواية من ظلال الذاكرة، لا ليعيد تمثيل القتال، بل ليشهد على دم ساح في الجبل وترسب في أعماقه، وليُختبر من جديد بوصفه رمزًا مهددًا بالزوال. إن مقاومته في النص لا تتم بالسلاح، بل بالفعل السردي ذاته، إذ تتحول الرواية إلى مساحة اختبار لما تبقّى من المجد بعدما سقط الجسد في قاع النسيان.

يُقابل هذا الحضور شبه الأسطوري لعسو أوبسلام استدعاءُ زايد أوحماد (بطل آيت مرغاد)، لكن عبر وسيط ميتاسردي واضح، هو كتاب "برهان البارود" الذي يقرأ منه الشيخ باسو الشخماني، تلميذ مولاي باعمران، الصوفي المعروف بـ"تكليم الهوام والأفاعي والسباع". هكذا، يدخل السرد في طبقة جديدة من الوعي بنفسه: الرواية لا تروي فقط، بل تُظهر وسائطها، وتشير إلى من يكتب ومن يقرأ، ما ينم عن وعي بالتجريبية السردية الحديثة التي تقوم على كسر الوهم واختراق البنية الخطابية التقليدية. فحين يستخرج الشيخ الكتاب من الدولاب، ويبدأ القراءة، لا يكون المستمع مجرد متلقي، بل يدخل معه في طقس "استدعاء التاريخ"، أو ما يمكن أن نسميه الإحياء الطقوسي لذكرى منسية. فزايد أوحماد (الملقب بأومخداش) لا تقدمه الرواية كشخصية سردية فاعلة على نحو مباشر في المحكي الإطار، بل بوصفه أثرا مكتوبا وصدى لحكاية مضمّنة في كتاب لشيخ متصوف، بما يمنح الرواية بعدا ميتاتخييليا قويا.

يصف النص زايد وهو يتأمل في مصير زوجته تاعليت، المقتولة في معركة كردوس: "رأى زايد أوحماد أم أطفاله تاعليت مشجوجة الرأس عارية الأمعاء في معركة من معارك كردوس، رجع إلى مسقط رأسه أقدمان مكسور الخاطر عاقدا النية على مواصلة القتال ضد الفرنسيس وأذنابهم من رجال الكلاوي الذين انتشروا في دادس" (ص: 289). هذا التوصيف لا يسعى إلى تخليد لحظة بطولية. ما يطمح إليه هو غرس مشهد الفقد في قلب السرد، وتحويل البطولة إلى عبء شخصي، أي إلى مأساة حميمة. زايد يعود ليعاين بقلب محطم (زوجا وإنسانا) ما يحدث من طاقة منزله في قصر أقدمان، ويراقب رجال الباشا وهم "يسوقون الرجال مقيدين كالدواب، ويقرعون ظهورهم بالسياط من الخلف".

السرد هنا يُنزل المقاومة من سماء الأيقونات إلى أرض الألم، من مجرد رد فعل سياسي إلى انكسار وجودي شامل. لكن زايد، المنهك والجريح، لا يستسلم إطلاقا، إذ يقرر التحرك فجرًا نحو دوار "تادفالت" بحثا عن السلاح والرجال. ومع ذلك، الجرح يسبقه، والرغبة تتكسر على صخور الجسد: "ولما كان جريحا وبرجله عرج خفيف، ولا يقوى على تسلق الجبل بسرعة، اختبأ بين الصخور للراحة. لكن لحكمة إلهية، لم يشعر بنفسه إلا وهو نائم، فرأى في ما يرى النائم أنه وجماعة من رفاقه يتحلقون حول خروف يُشوى في الخلاء على النار" (ص: 290). هنا، في لحظة الإنهاك، تتسلل الرؤيا، الحلم، اللاوعي الجماعي. ينام زايد، ويحلم برفاقه يتحلقون حول خروف يُشوى على خازوق، دون أن تكون لديهم شهية: "يكتفون بضحك غير مسموع مشيرين إلى رفيقهم باسو بأن الخرفان لا تشوى هكذا" (ص: 291) . ثم يظهر رجل يتسلق شجرة تين، يخرج بندقية من جراب، ويركبها قطعة قطعة، ليبدأ إطلاق النار، ويسقط الجميع، "فاعتلت جثثهم سحابة سوداء، ولم تكن معهم إلا هي حين ترجلت عن جوادها لتغطيهم بإزارها" (ص: 291).

هذا الحلم، المشحون بالعبث والموت، ينتمي إلى بنية السرد ما بعد الواقعي، أو ما يسميه جان بورديار "الواقع الفائق"، حيث تتقاطع الرمزية السياسية مع الكابوس الجمعي، ويتحول المقاومون إلى ضحايا صمت، إلى أرواح تُغطى بامرأة/سحابة/ملاك أسود.

يؤسس هذا المنحى السردي لرؤية مضادة للبطولة، رؤية تضع القتل في قلب الحلم، وتحول المشهد الجماعي إلى مأساة غير قابلة للتمجيد. فالقنّاص الذي يردي المقاومين قتلى ليس فرنسيا بالضرورة. قد يكون رمزًا للخيانة الداخلية، للارتداد الرمزي، للضرب من الداخل. كما أن الخروف المشوي يتحول إلى علامة دموية على التحلل، وعلى انهيار المعنى، وليس على سقوط الجسد فقط.

ينتهي المقطع بانسحاب الشيخ من القراءة، إذ "وضع الكتاب جانبًا، وطلب منا أن نبتعد كلنا عن المكان، لأنه يريد أن يرتاح" (ص: 291). الراوي الذي استمع إليه لم يعد قادرًا على العودة إلى بيته دون أن يسكنه الشك، إذ يقول: "كان ينظر إليّ كما لو كنت سأعود إلى البيت لأجدها هناك، ناعمة وتعبق برائحة القرنفل والزعفران" (ص:291). ثم يختم: "لم يكن يعرف أنني أخوض في الظلمة مفكرًا فيما إذا كانت ستكلمني، وفي أنني لن أستطيع أن أتحمل كل هذه الروائح التي تحترق حولي" (ص:291). هذه النهاية المبلّلة بالحسرة تؤكد أن الحكي لا يُنتج طمأنينة، بل يستدعي الألم من جديد، ويُفعّل الجرح بوصفه قوة للكتابة، لا للتضميد.

في هذا التداخل بين الحلم والذاكرة، تتجلى محاولة إعادة تخييل المقاومة من زاوية غير ممجدة لها. فزايد وعسو ليسا بطلين في مسرح وطني. بطلان تعبيريان في نص ينقّب في طبقات الحطام. الرواية تحتفي بالحاجة إلى تذكر المقاومة والتنقيب في تشظياتها، رغم ما فيها من فواجع. إنها لا تهدف إلى تمجيد أبطالها، لأنها تذهب أبعد من ذلك حين تسائل الذاكرة الجمعية حول ما لم يُقل، وحول من لم يُذكر، وحول كيف تُكتب الحكاية ومن يملك سلطة كتابتها. ولعل ذلك يحيلنا إلى ما تطرحه علينا الحكاية الإطار: من يكتب ما يقع بعد الموت؟ هل نملك أن نكتبه نحن؟ وبماذا سنكتبه؟ هل بالذاكرة [أفلاطون] أم بالتخييل؟

هذا الطرح السردي المتوتر ينخرط ضمن ما يسميه النقاد "التخييل المضاد للتاريخ"، حيث يُستدعى الماضي ليُخلخل مفهوم الهوية نفسه، ويُظهر هشاشته أمام الخيانة، والخذلان. كما أن الرواية تنخرط ضمن بعد ثقافي عميق، يعيد فهم المقاومة داخل شبكة رمزية غير متجانسة تمزج بين التاريخ والأسطورة والتخييل. كما يُظهر كيف أن كتابة الذاكرة تمر عبر ممرات مظلمة، لا عبر سرديات ثابتة أو متفق حولها.

إن رواية "حساء بمذاق الورد" تفتح أفقا جماليا يتحول التاريخ ضمنه إلى نص ميتا سردي، ذلك أن سعيد منتسب لا يكتفي باستدعاء الأرشيف وانتفاء ما يصلح منه. فالحكايتان معا (عسو/زايد) خضعتا للتفكيك والخرق بما يخدم "سردية الجحيم"، وهو ما يجعل المقاومة تقرأ في هذا الباب بوصفها مشروعا جماليا يحول التاريخ إلى معطى قابل للتدوير والانتهاك من أجل مواجهة الفراغ الكبير الذي تطرحه سردية الموت.

عن يومية"الاتحاد الاشتراكي"