لعل الجغرافيتين الطبيعية والسياسية، وهما يتكاملان معًا، جعلا من لبنان يعيش بين فكين؛ حيث لا يستطيع الهروب من قدر موقعه المطل على البحر الأبيض المتوسط، ولا من عمق امتداده في الشرق الأوسط بامتداده المذهبي والديني كمهد للديانات التوحيدية. هذه الديانات، التي سيحوّلها تنازع المصالح في المنطقة إلى بؤرة ملتهبة، بين شيوعية الرفيق برجنيف وليبرالية العم ريغان، وترقب جيسكار، ووحشية شارون، وطمع الأسد، وأريحية آل سعود، وعمامة الخميني.

فأصبح لبنان من الواحد الموحد، من الشمال إلى الجنوب، والذي كان (يطبع والعالم العربي يقرأ)، إلى لبنان سيتريدة جعجع ومشيل عون ونبيه بري ورفيق الحريري وحسن نصر الله ووليد جنبلاط والبشير الجميل، وثمانية عشرة طائفة، كلها خيوطها خارج الحدود.

فكان ما كان. وكلما التقيت اللبنانيين واللبنانيات في العالم أجمع، من أدغال أفريقيا إلى الأمريكيتين اللاتينية والشمالية، مرورًا بأستراليا، إلا وتتفاجأ بتلك الروح المرحة المستمرة، العاشقة للحياة، وبهذا الحب الأزلي لكل شبر في لبنان، وتلك الرغبة الجامحة في العودة للدعم المباشر بعد الدعم عن بعد. وهم الذين تجاوز عددهم ثمانية ملايين في الخارج مقابل أربعة ملايين في الداخل، وكأن الذين غادروا أرادوا تكرمًا منهم أن يفسحوا المجال لمخيمات الفلسطينيين وللنازحين السوريين، فالبلد لا تتجاوز مساحته 10452 كيلومترًا مربعًا.

تقاتلت الطوائف في حرب قيل عنها أهلية، من 1975 إلى 1990. وكان أشدها حرب 1982، حين عزمت إسرائيل على استئصال منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. فطلب شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي، غطاءً من كبيره في البيت الأبيض، ألكسندر هيغ، وأمره هذا بالتريث في انتظار “استفزاز واضح يعترف به العالم”. وما إن قامت جماعة أبو نضال بمحاولة اغتيال سفير الكيان الصهيوني في لندن حتى أطلقت إسرائيل يدها يوم 6 يونيو. فبدأ القصف الجوي على صيدا وقرى النبطية وقلعة الشقيف الاستراتيجية. وفجر يوم 10 يونيو، كانت القوات البرية الإسرائيلية عند مداخل بيروت، وبتواطؤ كتائب الداخل، فكان ما كان، وكانت مجزرة صبرا وشاتيلا التي لا تزال في الذاكرة الإنسانية كواحدة من أبشع عمليات الإبادة.

من نتائج الحرب وجبروت إسرائيل، التي كانت تسعى للقضاء على المقاومة الفلسطينية، أنها أسفرت عن ميلاد مقاومة جديدة، هذه المرة على أساس ديني ومن أهل لبنان أنفسهم، أطلقت على نفسها “حزب الله”.

شاءت الظروف أن أزور لبنان سنة 1993 في نشاط شبابي عربي، وهي الجريحة الخارجة توًا من حرب استمرت 15 عامًا. كانت بيروت خرابًا في خراب، ولم نكن نتحرك جماعة إلا والجيش اللبناني يطوق الوفد في كل تحركاته. ولم يكن مقبولًا أن نكون هناك ولا نتسلل لزيارة صبرا وشاتيلا، ونحن الذين رددنا كل الأغاني الفلسطينية وهي تحكي عن مقاومة صبرا وشاتيلا في الجامعات ودور الشباب والمخيمات. وهناك، كان الحزن والدموع والألم، لكن لعب الأطفال فوق الخراب كان يوحي بالإصرار على الحياة والأمل في المستقبل.

من ذكريات ذلك السفر أننا كنا ثلاثة نقيم في نفس الغرفة. وفي أمسية واحدة، كان لكل منا دعوة عشاء، ومن مكر الحياة أن الدكتور الطيب حل ضيفًا على عائلة شيعية، وسي أحمد العراقي، رئيس الوفد رحمه الله، كان ضيفًا على عائلة سنية، أما عبد ربه فقد حل ضيفًا على عائلة مسيحية، بدون أي تخطيط مسبق. هذه هي لبنان.

أما في يوليو 2006، فقد تربصت إسرائيل بلبنان، وعملت كذلك بنصيحة الداهية ألكسندر هيغ السابقة، وانتظرت “استفزازًا واضحًا يعترف به العالم”. حينذاك، كان حزب الله قد اشتد عوده، وتولى أمانته العامة الشهيد حسن نصر الله. فقام بأسر جنود إسرائيليين لإلزام إسرائيل على التفاوض من أجل إطلاق بعض المعتقلين اللبنانيين الذين مر على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، وعلى رأسهم سمير القنطار. فزحفت إسرائيل جوًا وبرًا في حرب أطلق عليها “حرب لبنان الثانية”. لكن هذه المرة، كانت المقاومة اللبنانية، بقيادة حزب الله، جاهزة. وعلى مدى 34 يومًا من الاقتتال، خرج حزب الله منتصرًا، وزاد قوته في المنطقة وفي الساحة السياسية اللبنانية، مما زاد من خلط الأوراق في لبنان على مستوى رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان.

على غرار باقي الدول التي لها رعايا في لبنان، أمر جلالة الملك محمد السادس بنقل المواطنين المغاربة العالقين هناك. فتم إحداث جسر جوي مع دمشق، وتم إرسال عدة طائرات عسكرية، كما أعطيت التعليمات أن يتم استقبالهم في مطار الرباط، حيث كان الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، الأستاذ عمر عزيمان، وكنت ممثلًا للوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومسؤولين آخرين. وعند استقبال العائدين، سررنا أن من بينهم كان مواطنون جزائريون، قبلت السلطات المغربية نقلهم مع المواطنين المغاربة في خطوة تضامنية وفي لحظة حرجة، حيث كان الجميع يقول: “أنا ومن بعدي الطوفان”.

وفي 2010، عدت إلى بيروت لحضور مؤتمر مهني. كان مشروع إعمار بيروت يتقدم، والحياة تعود إلى أحيائها، والنقاش على أشده بين الطوائف من أجل تشكيل الحكومة، والخلاف مستمر نهارًا، لكن الحياة لا تتوقف ليلًا في شارع الحمراء، شارع الثقافة والفن، حيث العروض السينمائية والمسرحية والأندية والمطاعم. لا فرق بين سني وشيعي ومسيحي وفلسطيني وسوري ولبناني، إنها الحياة.

الآن، وها هي حرب لبنان الثالثة قد انطلقت بغطاء أمريكي ملزم وبدون استئذان قبلي ولا حتى عملًا بنصيحة ألكسندر هيغ. فها هم الضحايا يسقطون، والتدمير مستمر، واستعمال الجيل الجديد من الأسلحة الإلكترونية قد فتح له الباب. وحسن نصر الله قد استشهد. فهل انتهت المعركة؟ تبا لمن لا يتعلم من التاريخ.

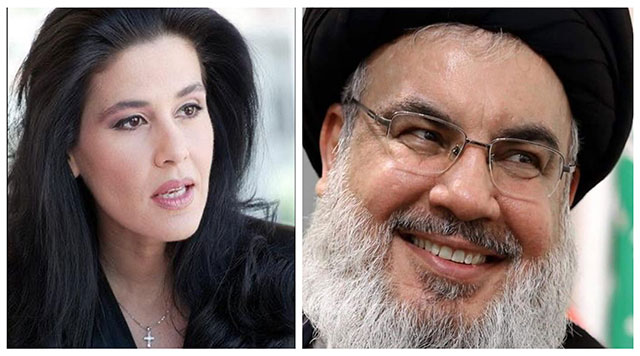

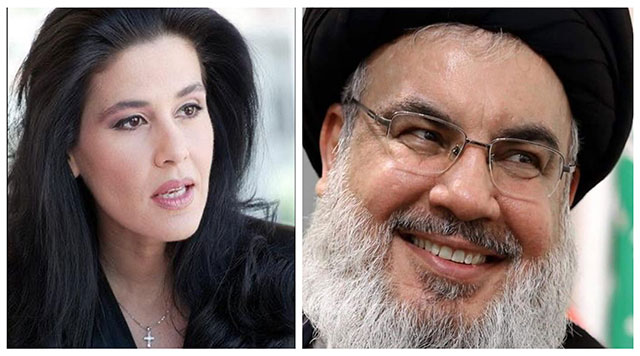

حسن نصر الله، وستريدا طوق جعجع

حسن نصر الله، وستريدا طوق جعجع

حسن نصر الله، وستريدا طوق جعجع

حسن نصر الله، وستريدا طوق جعجع